1950年12月的朝鲜战场,暴雪席卷大地。时任美军第八集团军司令的李奇微在东京办公室接到紧急电话:前任司令沃克因车祸身亡,部队已陷入溃败,他必须立即飞赴朝鲜前线。

抵达前线首日,李奇微目睹了震撼场景:美军士兵如难民般向南溃逃,武器装备散落满地,军官找不到士兵,士兵找不到建制。更令人震惊的是,韩国军队听到志愿军来袭,竟连枪支都不要便仓皇逃命。

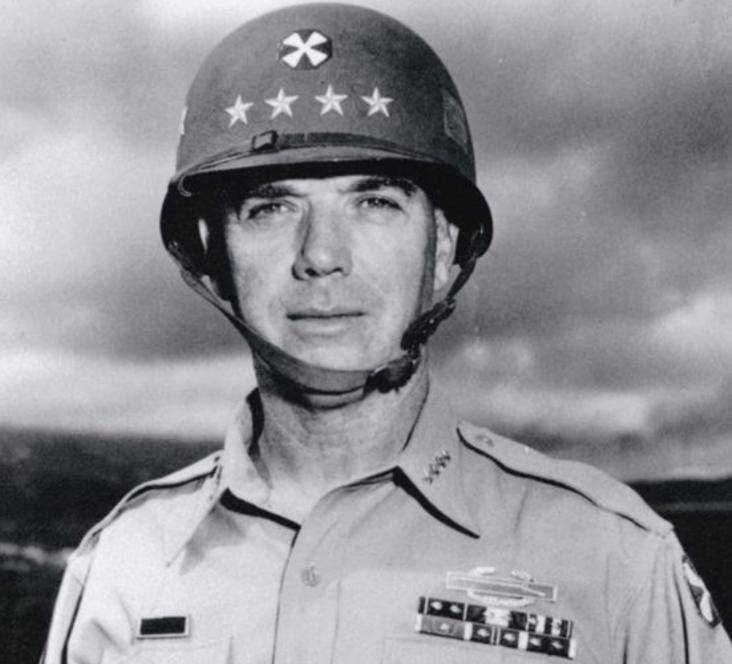

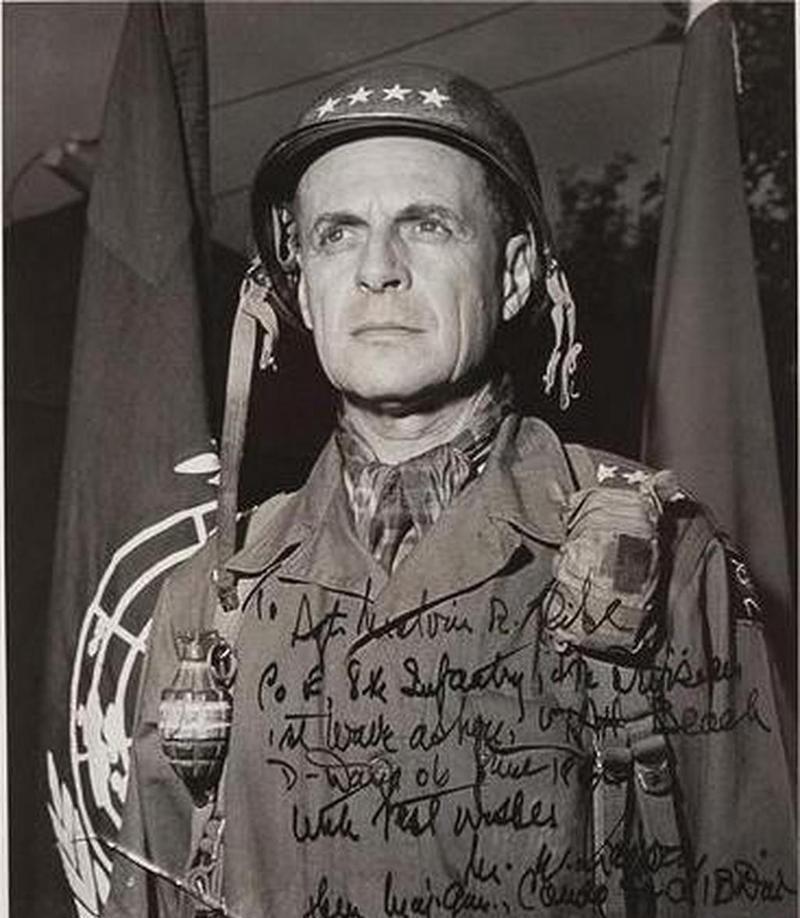

这位55岁的将军站在雪地里,胸前挂着标志性的两颗手榴弹。他凝视着对面那支身着单薄棉衣的军队,心中升起疑问:为何装备精良的联合国军会被打得如此狼狈?

与狂妄的麦克阿瑟不同,李奇微是典型的职业军人。1917年从西点军校毕业后,他先后在中国、尼加拉瓜、菲律宾等战乱地区服役。二战期间,他指挥82空降师在西西里岛实施美军首次大规模夜间空降,诺曼底登陆后一路推进至易北河。

然而,这位身经百战的将军在朝鲜战场首次感到棘手。通过三天情报分析,他发现志愿军虽装备简陋,但作战方式独特:夜间突袭、近身肉搏、天亮前撤离。更令他困惑的是,志愿军每次进攻持续约七天后必然撤退。

经过精密计算,李奇微得出结论:志愿军靠双腿行军,一夜可行进35里。但因后勤补给线过长,卡车与汽油不足,前线部队最多携带七日口粮。这个发现让他创造出著名的"礼拜攻势"理论。

1951年1月,李奇微开始整顿部队。他撤换怯战军官,重组溃散部队,并制定出针对性战术:当志愿军进攻时,美军后撤30公里——这个距离恰好是志愿军一夜行军极限,而美军机械化部队几小时即可抵达。

待志愿军筋疲力尽追至时,美军已构筑好防御工事。随后展开的炮火覆盖让志愿军难以靠近。到第七日粮食耗尽时,美军则反守为攻。这种"磁性战术"如同磁铁,先吸引后消耗对手。

1951年2月第四次战役中,该战术初见成效。志愿军第50军和第38军在汉江南岸顶住50余天猛烈炮火,虽伤亡惨重,但成功将战线稳定在三八线附近。李奇微认为已找到克制之道,却未料到对手的应变能力。

同年4月第五次战役,美军发现志愿军炮火突然增强。1952年9月,志愿军单日向第八集团军阵地发射4.5万发炮弹,一个月后增至9.3万发——这个数字已接近美军一个师日均火力支援量。

李奇微在回忆录中承认:"尽管美国空军和海军持续轰炸,志愿军炮兵与地面力量仍得到极大加强。"磁性战术的前提是志愿军后勤薄弱,但当炮弹如雨点般落下时,这个前提已不复存在。

美军飞行员惊讶地发现,被炸毁的铁路桥总能在次日修复。有时一天内反复炸毁十次,志愿军就能修复十次。将军范弗里特不得不承认:"共产党以惊人毅力将物资送达前线,创造了战争奇迹。"

1951年4月麦克阿瑟被撤职后,李奇微升任联合国军总司令。次年5月调任北约最高司令前,他将朝鲜战场指挥权交给克拉克。1953年7月,停战协定在板门店签署。

在两部回忆录中,李奇微用大量篇幅描述彭德怀与志愿军。他称赞彭德怀是"智勇双全的战士",称志愿军为"文明的敌人"——作战凶狠却优待战俘,甚至分享仅有食物。

特别提及云山战役时,他记录了志愿军第115师连长周仕明头部中弹仍坚持指挥,排长管国仁手持手榴弹与美军同归于尽的壮烈场景。这些记载中,既是对手的敬畏,也是军人的尊重。

1955年退役后,李奇微极少接受采访。当被问及对朝鲜战争的看法时,这位四星上将沉默后说道:"当今世界,只有美国、苏联和中国拥有最强军队,其他国家都不值一提。"

作为指挥过几十万大军、经历过二战各类型战役的职业军人,真正让他感到棘手的,正是朝鲜战场上那支身着单薄棉衣的军队。1993年临终前,当被问及最难忘战役时,他毫不犹豫地回答:朝鲜。

"因为我从未见过那样的对手。"

讨论朝鲜战争时,装备差距常被提及。美军拥有飞机大炮坦克,志愿军只有步枪手榴弹,这是事实。但装备并非决定因素。

李奇微在回忆录中反复强调"意志"二字。他描述志愿军士兵能在零下30度的山地埋伏三天三夜,而美军士兵半小时就难以忍受。一个志愿军连能坚守山头至最后数人,美军一个营在伤亡三分之一时就会撤退。

这种差异非装备所能弥补。作为务实军人,李奇微从不掩饰失败。他深知战争最终较量的是人的意志。1953年7月27日,彭德怀在停战协定上用力签字时,纸都被划破。

当天在欧洲的李奇微得知消息后,向克拉克发电报称:"这场战争没有胜利者。"但历史给出了答案:一个成立仅三年的国家,用最简陋的装备顶住了世界最强军事机器,从鸭绿江边打回三八线。

李奇微关于志愿军战斗力世界前三的评价,并非客套,而是战场得出的结论。72年过去,当年那些身着单薄棉衣的战士大多已逝,但他们在朝鲜战场树立的精神标杆,至今依然矗立。