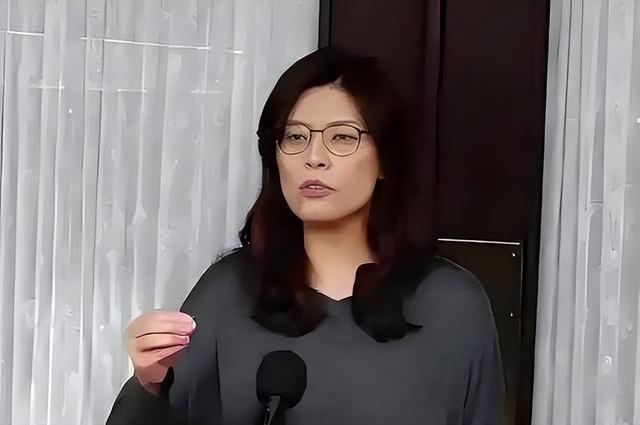

台湾政坛近日上演了一场“神仙打架”的好戏,主角是刚刚当选中国国民党新主席的郑丽文。她当选主席不到24小时,便做出了一项震动全岛的决策——公开表态请求赴北京面谈。

这一举动无疑打在了赖清德的“七寸”上,估计赖清德也是始料未及。毕竟,郑丽文的这一手并不按照民进党当局预设的剧本走,尤其是在当前两岸氛围紧张的背景下。

现在的时间是2025年10月,两岸关系确实处于较为僵持的状态。赖清德当局一直在“抗中”的道路上加速前进,但郑丽文的这一脚,却直接将方向盘转向了另一个方向。

那么,郑丽文究竟是怎么说的呢?

她表示,只要能化解两岸的矛盾、推动合作,她愿意前往大陆,“无论见谁或做什么”。这并非外交辞令,而是一种近乎“破釜沉舟”的开放姿态。她等于是在公开喊话:为了和平,她这边诚意满满,没有任何前提条件。

这在国民党近年的历史上都是极为罕见的。她姿态放得极低,但目标却极高,那就是“谈”。

我们再来看看赖清德那边的反应。

就在同一天,赖清德也公开讲话了,但内容还是那套老调子。他强硬地表示,不可能靠接受“九二共识”和“一个中国”原则来换取和平。那靠什么呢?他给出的答案是依靠增强“国防力量”。

他甚至给出了具体数字,称台湾的防务预算要持续增加,希望在2030年前达到GDP的5%。这无疑是一个天文数字,意味着要将台湾的产业优势全部转化成“国防工业”。

大家是否看明白了这个鲜明的对比?

郑丽文说:我们去谈,用对话解决问题。赖清德说:我们不谈,用武器保障安全。

一个想拆墙,一个在筑墙。

赖清德的反应,暴露了他对当前局势的认知偏差。他似乎还活在“只要我够硬,问题就不是问题”的幻想里,将一个政治问题、民意问题完全当成了军事对抗问题来处理。

而这恰恰是郑丽文这一招的高明之处。她没有在军事层面跟赖清德纠缠,而是直接“降维打击”,杀到了民意和政治战略的层面。

那么,郑丽文这步棋究竟高明在哪里呢?这绝对不是一拍脑袋的冲动之举,而是一套深思熟虑的组合拳。

首先,她是在抢占“主流民意”的制高点。

民进党这几年在岛内大搞“去中国化”,试图塑造一种“台湾人”对抗“中国人”的叙事。但现实是怎样的呢?根据最新的民调数据,台湾地区现在有超过65%的民众认同自己是“中华民族”。

这个数字非常关键。“中华民族”这个认同,就是国民党最大的“政治公约数”,也是民进党怎么洗都洗不掉的文化和血缘烙印。

郑丽文抓的就是这一点。她当选后立刻强调,国民党的任务就是凝聚台湾的主流民意,让两岸和平成为“全民共识”。她这一手,等于是在告诉全台湾的民众:那65%的人,她来代表他们发声。她不是为国民党去谈,而是为“中华民族”的认同、为岛内渴望和平的主流民意去谈。

其次,她这是在给自己穿上了一层“民意防弹衣”。

大家想想,以前国民党高层去大陆,民进党最爱扣什么帽子?“卖台”“红统”“私相授受”。但郑丽文这次怎么说?她特别加了一句:“若有民意支持,赴陆交流才具有代表性。”

这话的潜台词是:她不是一个人要去,而是要带着这65%的民意去。这就绝了。

她把“要不要谈”的问题,抛给了全体台湾民众。如果民进党要阻拦她,要给她扣帽子,那就等于是在和这65%的主流民意作对。这就让赖清德当局非常难受,他们可以抹黑一个政治人物,但他们敢公开抹黑三分之二的台湾民众吗?

你看,她就用这么一句话,既减轻了自己身上的政治压力,也把赖清德逼到了墙角。

再者,她是在重塑两岸交流的“游戏规则”。

现在两岸的官方渠道基本都断了,民进党以各种“安全”“主权”的理由,把门关得死死的,经贸和文化交流都被压缩得不成样子。赖清德的策略是“不谈、不接、不碰”。

但郑丽文现在做的,就是“绕过你,我来谈”。她是在建立一种新的“政治预期”,向岛内民众也向国际社会展示:看,民进党做不到的(和平交流),国民党能做到;民进党不敢谈的,她敢谈。

她提到的“民族复兴”这些词,也不仅仅是口号。就像前“立委”郭正亮分析的那样,这些概念是国民党的政治合法性基础,同时也能和大陆的政策形成“对接”。有了这个对接的“接口”,交流才能从象征性的握手走向制度化的合作。

我们再回过头来看看赖清德的应对。他的“5%军费”论,在郑丽文的“和平橄榄枝”面前,显得多么苍白和刺耳。

这反映了民进党执政的短视和局限性。他们似乎只会一种操作,就是激化两岸矛盾,然后从中榨取政治利益。但他们忽略了一个最基本的事实:台湾民众真的想要战争吗?

“抗中保台”这张牌,在过去几年或许有用。但现在,当和平的曙光(哪怕只是一丝可能)出现时,当大家发现“抗中”的代价是可能要牺牲掉GDP的5%(这笔钱本可以用在健保、教育、经济上)时,民进党的这张牌正在快速失效。

台湾民众现在看得很清楚:一个是想方设法去“谈”,去“化解矛盾”;一个是想方设法去“买”,去“强化对抗”。谁是真正想解决问题,谁是想靠着问题来巩固权力,一目了然。

我们不妨再往深想一层,郑丽文此举,有没有历史的影子?当然有。

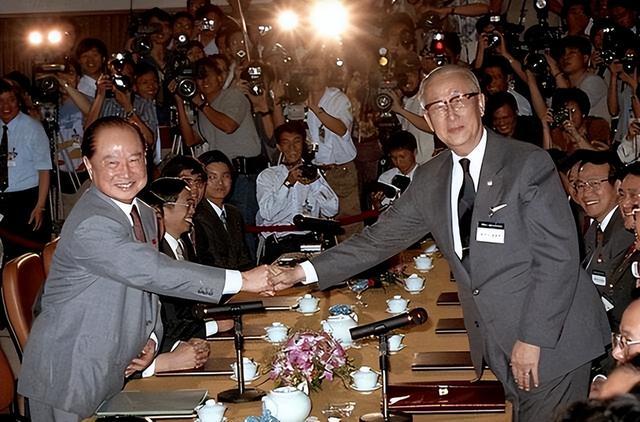

国民党在两岸关系上,有过成功的经验(比如马英九时期),也有过惨痛的教训。过去的成功,是建立在“九二共识”基础上的“经济红利”。但后来的失败,也是因为被民进党扣上了“只顾经济、出卖主权”的帽子。

郑丽文这次,显然吸取了教训。她没有一上来就谈“九二共识”,也没有只谈“经济”。她谈的是两个更高层次的东西:

她是在告诉大家:我们不仅要“发财”,我们首先要“平安”。而“平安”和“发财”的基础,是我们(和大陆)同属“中华民族”这个共同的身份。这个叙事,比单纯的“亲中”或“和中”,要牢固得多,也高明得多。

所以你看,赖清德是真的没想到。他以为郑丽文当选后,会先忙着整合国民党内部,会先跟他打“口水仗”。他没想到,郑丽文直接掀了桌子,不跟他玩岛内的“攻防游戏”,而是直接开辟了“两岸”这个第二战场。

这一招,让赖清德和民进党瞬间陷入了被动。如果赖清德批准郑丽文去,等于承认民进党的两岸路线彻底失败,把舞台拱手让给了国民党。如果赖清德不批准,用“法律”卡她,那他就坐实了“阻碍和平”“漠视民意”的罪名。这65%的民意,会反噬到他自己身上。

这就是郑丽文当选不到24小时,送给赖清德的“大礼”。

总的来看,这绝不是一次心血来潮的“政治秀”,而是一次深思熟虑的战略布局。

郑丽文用一个“请求面谈”的动作,一举三得:第一,为国民党赢得了政治主动权,牢牢抓住了“和平”与“民意”两面大旗。第二,撕开了民进党“抗中保台”叙事的口子,让岛内民众开始反思,到底谁的路线才能带来真正的安全。第三,为两岸关系的“解冻”,提供了一个新的可能性和操作空间。

赖清德现在还在嘴硬,还在强调“靠军力保障和平”。但现实是,岛内对和平与发展的需求,比以往任何时候都强烈。可以说,郑丽文的这个开放姿态,已经为未来的台湾政局,投下了一个巨大的变量。接下来,我们就看赖清德怎么接招了。