作家曹天曾在书中记载过这样一段令人唏嘘的历史:1959年冬,河南扶沟县农村遭遇严重饥荒。为挽救濒临饿死的村民,三名村干部冒险瞒报粮食产量,将省下的口粮分给乡亲。然而一个月后,有村民将他们举报。随着调查深入,越来越多人指认这三名干部。最终,在寒冬腊月里,他们被麻绳捆着送往劳改营,一关就是六年。

这场'拯救'的代价异常惨重:一人冻死狱中,一人回家后目睹妻离子散而精神失常,唯有米满仓活到93岁高龄。这段历史与当下社会现象形成鲜明对比,更凸显出某些荒诞现实。

近期央视新闻等多家媒体报道的案例更具现实冲击:湖北十堰司机王某免费搭载两名同事前往武汉,途中发生单方责任事故。乘客张某十级伤残后,竟向无偿帮助的司机索赔十万余元。法院最终判决司机承担60%责任,需赔偿7万多元。

这个看似普通的案件引发广泛关注,折射出更深层的社会焦虑。当'善意帮助'需要承担法律风险,当'知恩图报'变成'恩将仇报',整个社会的信任基础正在动摇。

维度一:法律与道德的撕裂

从法律层面看,法院判决符合现行法规。但道德层面,这种'好心没好报'的案例令人心寒。当无偿帮助变成法律义务,当善意成为被索赔的理由,社会基本价值观遭到严重挑战。正如网友评论:'下次端水都要签免责协议',这种黑色幽默背后是整个社会的悲哀。

维度二:善意者的生存困境

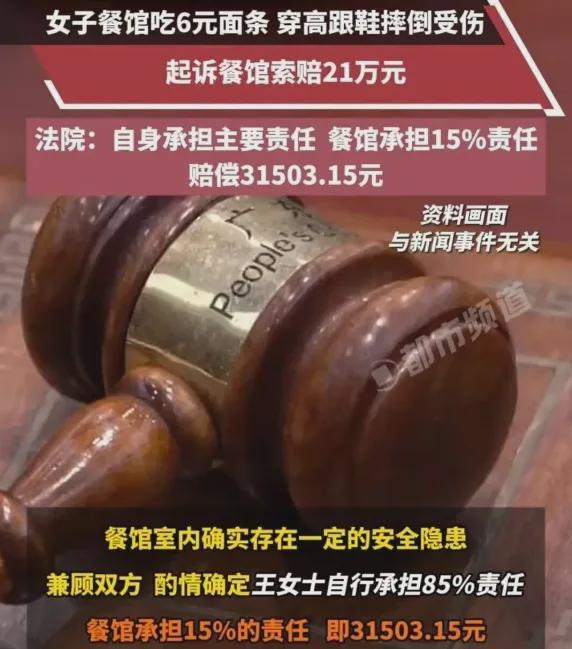

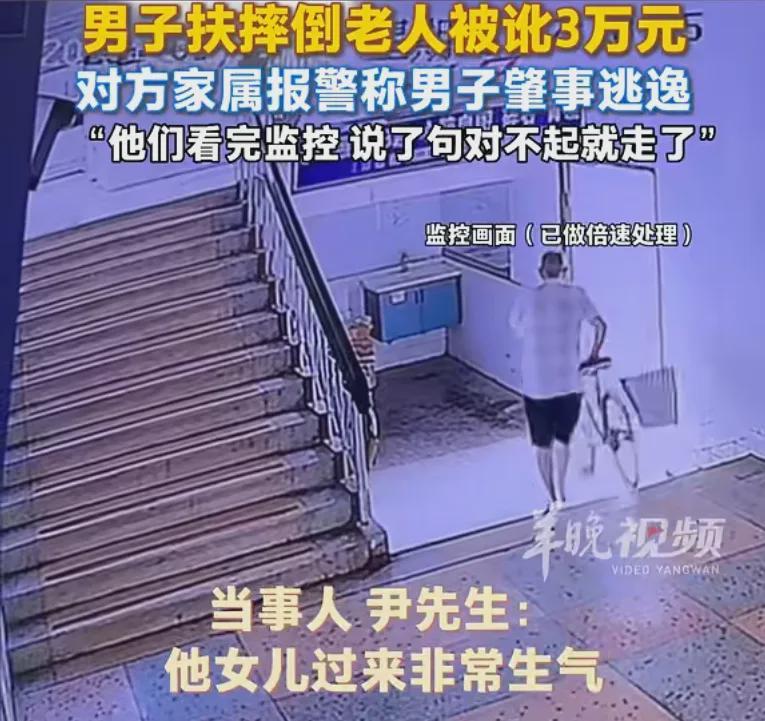

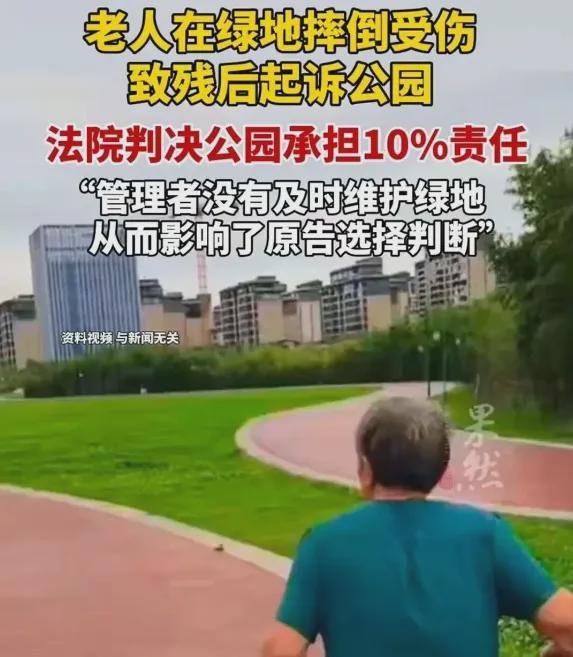

类似案件层出不穷:穿高跟鞋摔伤索赔餐馆21万、扶老人被讹3万、公园摔倒起诉管理方...这些案例构成荒诞的现实图景。当做好事需要预先计算法律风险,当助人行为变成'高风险投资',社会温度正在急速下降。数据显示,超过63%的受访者表示'遇到需要帮助的人会犹豫'。

维度三:支持恶行的群体心理

更令人震惊的是,评论区大量支持索赔的声音。这种'我弱我有理'的畸形心态,反映出部分人道德认知的严重偏差。当'会哭的孩子有奶吃'演变成'会闹的人有赔偿',整个社会的公平正义体系面临崩塌危险。某法院工作人员透露:'现在处理类似案件,首先要考虑社会稳定因素'。

维度四:系统性风险的累积

从餐馆到公园,从医院到马路,公共空间的'安全陷阱'越来越多。某律师指出:'现行法律对经营者的安全保障义务规定过于宽泛,导致'躺枪式赔偿'频发。'这种趋势若不遏制,最终将形成'人人自危'的恶性循环。

当'守规矩'变成笑话,当'耍无赖'成为护身符,茨威格的警示犹在耳畔:'好社会不是道德的产物,而是规则的产物。'要破解当前困境,需要从三个方面着手:

在某次街头采访中,78岁的张大爷说:'我年轻时扶老人根本不用想,现在得先拍视频留证据。'这句话道出了多少人的无奈?当助人前需要先清点银行卡余额,这个社会就已经病入膏肓。重建信任需要每个人的努力,更需要制度层面的根本变革。

最后想提醒每位读者:在决定伸出援手前,请先保护好自己。这不是冷漠,而是这个荒诞时代的生存智慧。当法律不能完全守护善意时,我们更需要智慧地传递温暖。