倭寇之乱,这场绵延三百年的海上劫掠,为何在明朝时期猖獗不已,却在清朝到来后悄然消散?是明朝的海防太过薄弱,还是清朝采取了更为强硬的手段?对于江南沿海的渔民和盐工而言,前年还在担忧倭船来袭、抢夺粮食,今年却突然迎来了风平浪静的日子。这种变化,不禁让人深思。

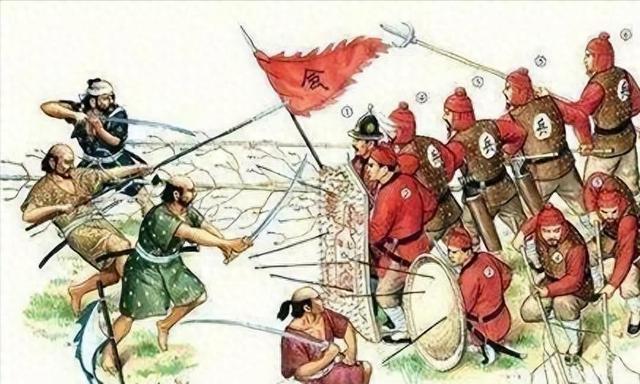

东南沿海,每隔数年便要遭受一次“大乱”。孩子的哭声、老人的叹气,伴随着海风与海浪,成为那个时代沿海居民的共同记忆。谁家没有遭遇过倭寇的侵扰呢?关于倭寇的组成,众说纷纭。有人说,他们大多是来自日本的武士;也有人认为,其中混杂了大量中国本土的逃难者、走私商人和亏损的商人。这些人,谁愿意老老实实种地呢?手持利刃,行动迅速,收益颇丰。

追溯倭寇的起源,最初的那群日本武士,因内战而陷入贫困,衣不蔽体,食不果腹,于是选择下海为盗。他们打劫渔船,抢夺盐粮,甚至将中国的瓷器带回日本,希望能换取一些钱财。就这样,倭寇的名声越来越臭,每当人们提起“海上来了倭寇”,总要愤怒地骂上一句。

到了明朝嘉靖年间,倭寇的势力愈发壮大。日本本土的大名们,类似于中国的土皇帝,他们之间的战争不断,导致地盘难以维持。有些大名甚至为倭寇提供庇护,让他们在家乡成为“有编制的”海盗。日本国内穷兵黩武,人口众多而土地稀少,许多人要么选择下海为盗,要么饿死街头。这样一来,倭寇的规模从最初的几十艘船,增长到几千几万艘,海上风声鹤唳,百姓人人自危。

沿海的官差们对此头疼不已。有些地方官,平日里只知道捞取银子,真遇到倭贼时,给点花银就可能睁一只眼闭一只眼。即便朝廷下令实行海禁,禁止百姓下海捕鱼和做买卖,但结果如何呢?大家一边喊着“奉命行事”,一边暗地里划船出港走私。海禁从政令变成了生意,倭寇反而能与本地的“有门路”的商人一拍即合,共同谋取利益。

倭寇内部也并非铁板一块。日本的江湖同样复杂,有落魄的武士,有跑船的商人,有中国人“改行”的,甚至还有一些混血儿。他们来自浙江、福建、广东等地,能说会道,下手狠辣。沿海百姓天天提心吊胆,这一点也不夸张。

明朝朝廷为了应对倭寇之乱,也操了不少心。戚继光、俞大猷等名将,被誉为“抗倭英雄”,但他们有时也不得不与官场勾心斗角。他们常常被调往别处,临时带兵、临时造船,兵力是否充足、粮食是否足够,都是问题。然而,这些人确实硬气,在嘉靖末年,他们在浙江福建一带打了几场硬仗,多次洗劫倭寇的老窝。但谁都知道,这只是治标不治本,下一年风头又起,倭寇之乱依旧难以根除。

明朝的海禁政策,纸上谈兵,水上不灵。海边的渔民,要么偷偷给倭寇通风报信,要么干脆自己干起买卖来。有时候,你看到两个商人在海滩上交货,不知道是走私还是给倭寇带路。因此,很多人都在明面上跟官府较劲,暗地里能捞一点是一点。

到了明末清初,事情突然发生了变化——倭寇之乱突然消失了。是清朝下了狠手吗?这得细细说来。清初那阵子,朝廷为了防止南明余党里应外合,实行了“迁界禁海”政策。强制沿海居民迁移十里、二十里内不得居住,港口、渔船通通被砸毁或烧毁。原本靠海吃饭的百姓,只能含泪背井离乡,这种苦难无人能忘。这样一来,倭寇发现没人可抢了,地都空了,抢来的货也卖不出去,只能灰溜溜地往南洋跑。沿海变得冷清,海盗也没了机会。

不过,清朝也并非全靠海禁立威。慢慢地,他们开始筹建水师,在福建、广东一带造船练兵,海防逐渐有了起色。但你要说,真把倭寇赶跑了吗?其实他们只不过换个地方罢了。在菲律宾、印尼等地,倭寇的活动更加猖獗,只是中国沿海一时清静了罢了。

真正让倭寇消散的,还是日本内部的变化。德川家康的出现,统一了日本江户幕府,大名们都被驯服得服服帖帖。出海抢劫再也不像以前那样是赖以为生的头路了。幕府严令禁止武士私自建船出海,要申请把手,抓住了就砍头。社会安定后,武士开始变成“拿薪水的干部”,能安稳过日子谁还愿意漂泊海上吃苦呢?商人逐渐抬头,做买卖的、做手艺的,没人想再冒着掉脑袋的风险去抢东西。日本锁国政策一出,国际贸易被封死,倭寇自然也就没人可当了。

但要说清这一切,谁都不敢拍胸脯断定。百姓流离失所、官场勾结、江湖起落,里面搅拌着人性的贪婪与恐惧。从武士到渔民、从朝廷到大名,谁没在这局破绽里混过一遭呢?

后来倭寇没了,江南沿海渐渐恢复了平静。渔民又能下海撒网捕鱼了,孩子们也敢在岸边玩耍了。但这一层层纠葛,都留在了地方志和村里的传说里。到底是武力击退了他们,还是时代自己换了牌面?或许世上不少“灾难”,最后都是众人没法再继续下去,才悄无声息地散场。

人都是想着眼前的活计,官府出的禁令未必能管得住肚子饿的人。倭寇之乱三百年留下的有胆有悔、有血有泪。今天我们翻翻旧账也许只为想明白一句话——不是所有的仗都是打出来的有的仗是被人“活得够了”才熄了的。