作 者 | 木子 高 允毅

编 辑 | 赵钰莹

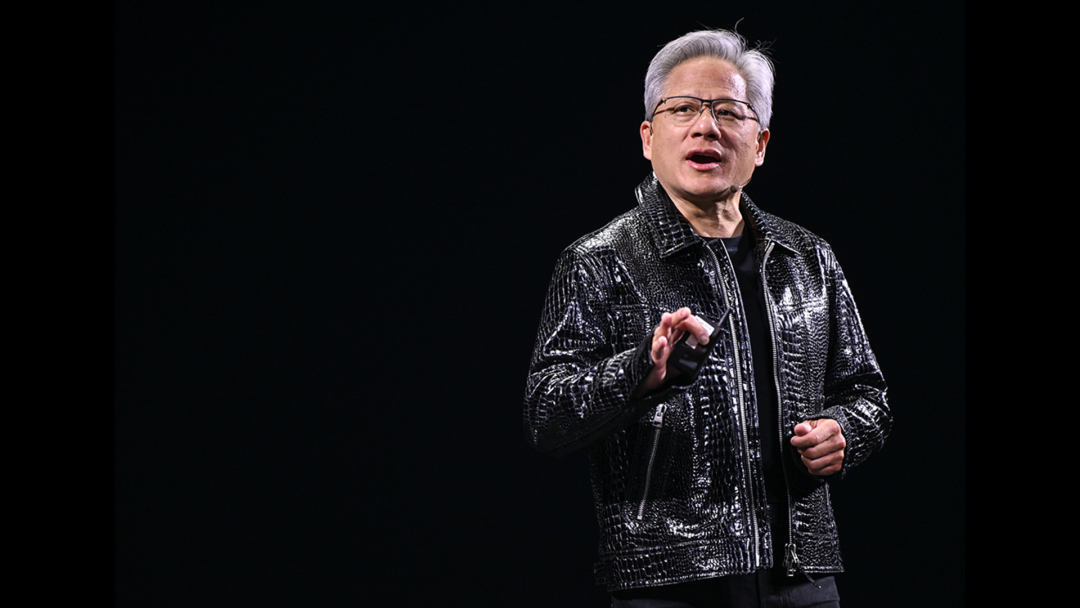

本周,美国科技行业迎来“超级周”,素有“AI风向标”之称的英伟达GTC(GPU技术大会)于美东时间10月27日盛大开幕。作为全球AI芯片龙头,英伟达创始人黄仁勋(黄教主)的每一次亮相都备受瞩目。10月28日,黄仁勋身着标志性皮衣登台,以一场“科技全席”式演讲,点燃了全球科技圈的热情。

与以往聚焦单一领域的发布会不同,此次黄仁勋的演讲几乎“点名”了所有前沿科技热词:6G、量子计算、物理AI、机器人、自动驾驶、核聚变……一个不落。这场“科技点兵”不仅展现了英伟达的AI帝国版图,更揭示了未来十年科技革命的核心方向。

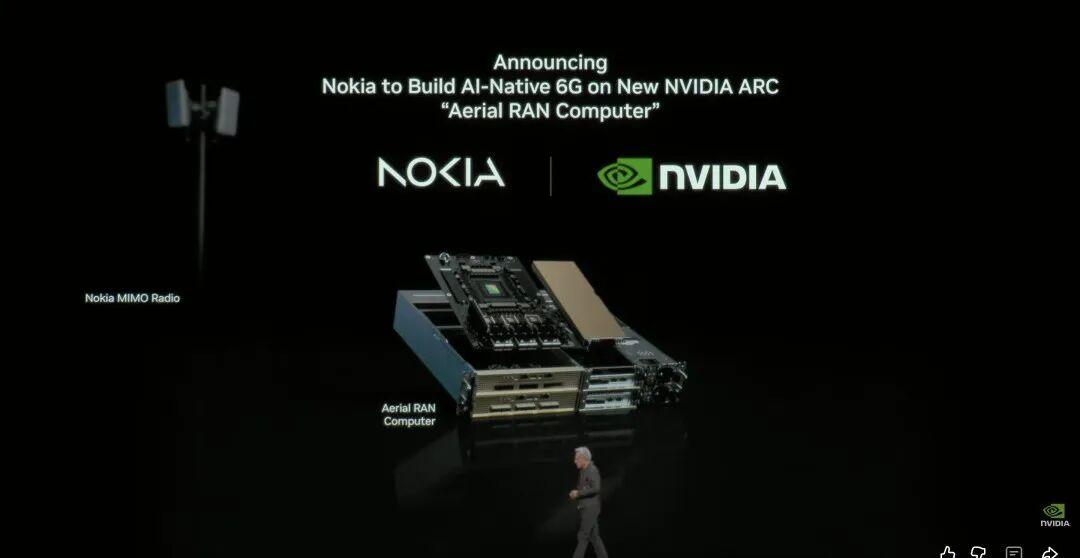

黄仁勋此次抛出的首个“重磅炸弹”,是与诺基亚的合作。双方宣布将共建6G AI平台,通过AI技术提升无线通信速度,打造面向AI原生的移动网络。为此,英伟达推出了新品NVIDIA Arc(Aerial Radio Network Computer),并宣布对诺基亚投资10亿美元(约合人民币71亿元)。

这一合作的核心,是让AI从网络的使用者变为网络的“智能中枢”。英伟达的加速计算平台Aerial RAN Computer Pro(ARC-Pro)将嵌入诺基亚的无线通信系统AirScale,推动运营商向AI原生的5G与6G网络过渡。黄仁勋直言:“我们将用这项新技术升级全球数百万个基站。”

为何选择诺基亚?这家曾经的“手机霸主”在卖掉手机业务后,已转型为全球三大通信设备厂商之一(与华为、爱立信并列)。2016年,诺基亚收购阿尔卡特朗讯(继承贝尔实验室的领先技术),奠定了其在通信领域的深厚根基。而英伟达的目标,是将GPU算力塞进基站,让通信网络“学会思考”。

具体而言,英伟达提供ARC-Pro平台,使基站具备AI推理能力;诺基亚则提供AirScale无线系统和RAN软件栈,让这些“AI基站”融入现有5G网络并平滑升级至6G。首个运营商合作方T-Mobile将于2026年启动实地测试。黄仁勋将其称为“跨时代的平台变革”,并指出这将彻底改变电信行业。

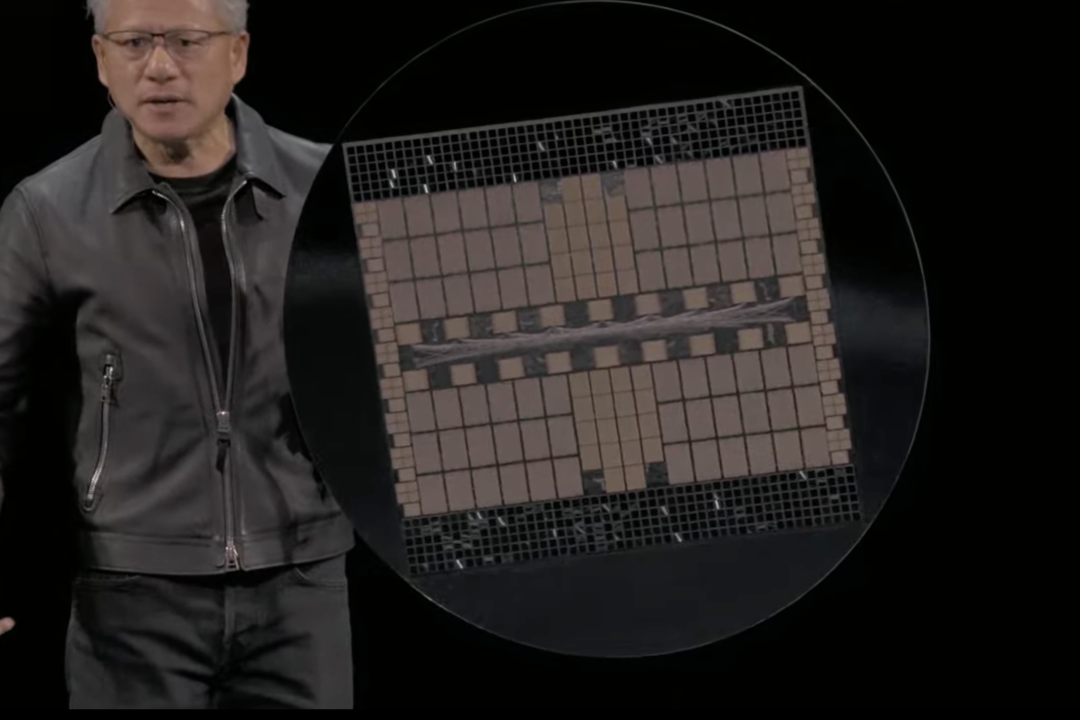

除了6G合作,英伟达的AI芯片成绩同样亮眼。黄仁勋透露,Blackwell和Rubin芯片的订单总额已达5000亿美元(约合人民币3.5万亿元)。今年3月的春季GTC大会上,英伟达曾推出最强AI芯片GB300 NVL72,其中“G”代表CPU架构Grace,“B”代表GPU架构Blackwell(当前主推的数据中心GPU架构)。

截至当日收盘,英伟达股价涨约5%,总市值逼近5万亿美元(约合人民币35万亿元),创下历史新高。这一数字不仅远超特斯拉、Meta等科技巨头,甚至接近日本GDP总量,凸显了AI芯片在全球科技产业中的核心地位。

除了6G和AI芯片,黄仁勋的演讲还涉及多个前沿领域:

英伟达此前推出了开放式量子GPU计算平台CUDA-Q,此次又开发了基于CUDA-Q核心的NVQLink架构,可将传统GPU与量子处理器连接起来。当前量子计算仍处于“易碎”阶段,对环境噪声敏感且算力利用率有限,需借助GPU超算系统进行控制与纠错。黄仁勋宣布,英伟达将与美国能源部合作建设7台AI超级计算机,使用Blackwell和下一代Vera Rubin架构芯片,投入AI与量子计算研究。

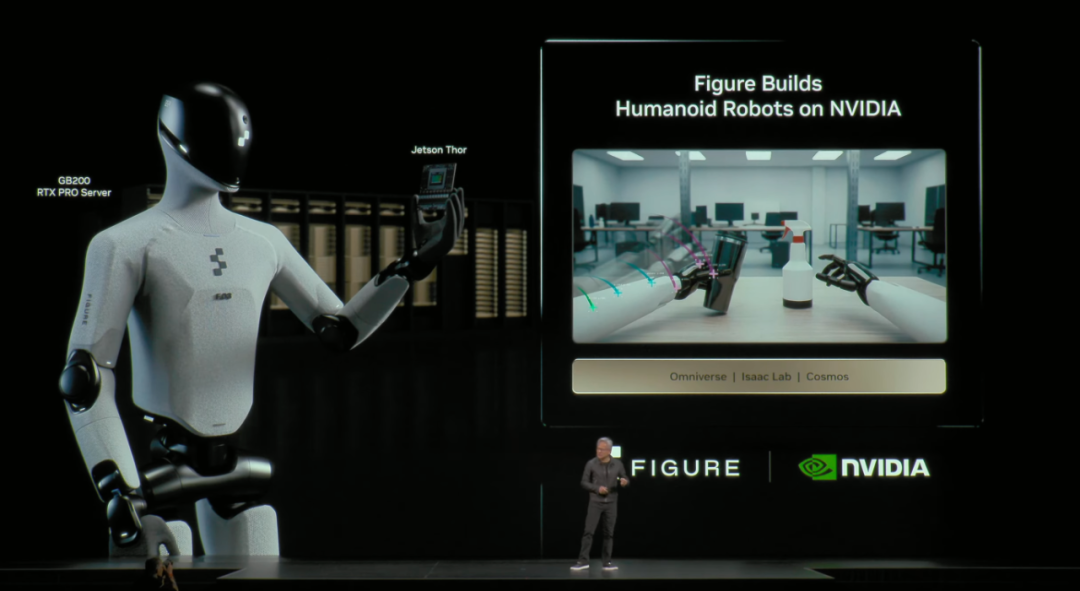

英伟达提出,要让AI进入物理世界,需依托“三计算机”体系:

这三者均基于CUDA平台运行,形成从训练、仿真到执行的完整闭环。英伟达已投资多家具身智能公司,并与美国具身智能新独角兽Figure AI展开合作,加速下一代机器人研发。

黄仁勋认为“机器人出租车的拐点即将到来”,英伟达与Uber计划在全球铺开10万辆自动驾驶汽车。这不仅是自动驾驶的突破,更是AI硬件与智能算法的深度融合——英伟达正试图让GPU成为Robotaxi时代的“车载大脑”,推动出行生态进入商业化阶段。

英伟达与美国能源部、甲骨文联手打造七台AI超级计算机,其中阿贡实验室的Solstice与Equinox系统将以2200 exaFLOP的算力成为“美国的探索引擎”。此外,英伟达还与政府AI供应商Palantir合作,将CUDA-X和Nemotron模型嵌入其系统,让AI学会“看懂”世界。

除了技术发布,黄仁勋还专门用20分钟讲解了“AI是什么”。他指出,AI远不止ChatGPT代表的聊天机器人,而是以AGI为代表的深层计算机科学及其支撑的惊人算力。“AI不是某个应用,而是一种新的计算方式。”

过去,程序员写规则,计算机执行命令;现在,机器靠数据学习规律。例如,教电脑识别猫无需写规则,只需给它十万张猫的照片。这场转变包含三层逻辑:计算方式从写代码变为喂数据;计算工具从CPU变为GPU;计算目标从执行任务变为生成智能。AI由此重构了计算栈。

黄仁勋比喻,AI正在从“螺丝刀”变成“工人”——它不再是被动的工具,而是主动的执行者,会使用浏览器、写代码、制定计划、理解需求。当技术具备“做事”的能力,机器也进入了生产力的核心。

AI看世界的方式也彻底改变。在它的眼中,万物被拆解为可学习的片段(token),包括文字、图片、声音、分子、蛋白质等。AI通过这些“语言颗粒”理解、模仿、重建世界。谁能以更低成本、更高速度生成和操控token,谁就能主导下一代计算。

这催生了一种全新的基础设施——AI工厂。如果传统数据中心像多功能仓库,AI工厂则像一条生产线,只做一件事:生产token。能源流入驱动GPU,GPU通过NVLink和Spectrum-X网络连接成超级系统,软件与模型协同工作,批量产出token。

黄仁勋指出,AI的成长轨迹像“吃电的天才”——AI越聪明,越费电(AI使用指数);AI越好用,越多人使用,算力需求又被推高(AI采用指数)。两条指数叠加形成正反馈,推动AI持续进化。

面对算力需求的爆炸式增长,黄仁勋提出“极致协同设计”(Extreme Co-Design):必须在芯片、封装、互联、系统、编译器、模型、算法、应用等每一层同时创新。“要让AI继续前进,不能只造更快的芯片,而要重新设计整座工厂。”

这座“工厂”就是未来的AI工厂——能源是燃料,GPU是引擎,模型是模具,Token是产品。算力不再是辅助资源,而是新的生产资料。只有不断压低成本、扩大产能,AI的良性循环才能继续。

AI工厂将成为现代经济的新基础设施,从科学、医疗、制造到娱乐,所有行业都将围绕AI工厂重构。正如黄仁勋所言:“未来的计算,不再是让电脑执行命令,而是让世界自己学会思考。”