已故抗日名将孙立人的次子孙天平近日向媒体透露,已正式向大陆相关部门提出申请,希望将其父遗骨从台湾迁回安徽故里安葬。这一消息在岛内引发广泛关注,舆论呈现正反两派激烈交锋的态势。

图为已故抗日名将孙立人照片 图/抗日战争纪念网

据台湾《中国时报》27日报道,孙立人的棺柩目前暂厝于台中东山墓园,尚未正式入土。孙天平早在2015年受邀赴大陆参加九三阅兵时,就曾公开表示计划将父亲遗骨迁回老家安徽,并透露“落叶归根是父亲生前最大的心愿”。当时他提出三个迁葬方向:安徽祖籍地、广州与远征军战友合葬、南京抗战纪念地旁。

<知情人士向《中国时报》透露,孙立人迁葬大陆事宜已推动超过十年,大陆方面始终保持积极态度。在马英九执政时期两岸关系缓和期间,大陆曾提出将孙立人遗骨迁葬至广州新一军公墓,以实现其“与战友同眠”的遗愿,并计划同步整修公墓设施。然而因种种原因未能成行后,大陆转而推进孙立人安徽故居及纪念馆的建设工作。随着两岸关系趋紧,迁葬进程陷入停滞。“35年了,父亲仍未入土为安”,孙天平在接受采访时难掩忧虑,“我会继续努力争取让父亲魂归故里”。

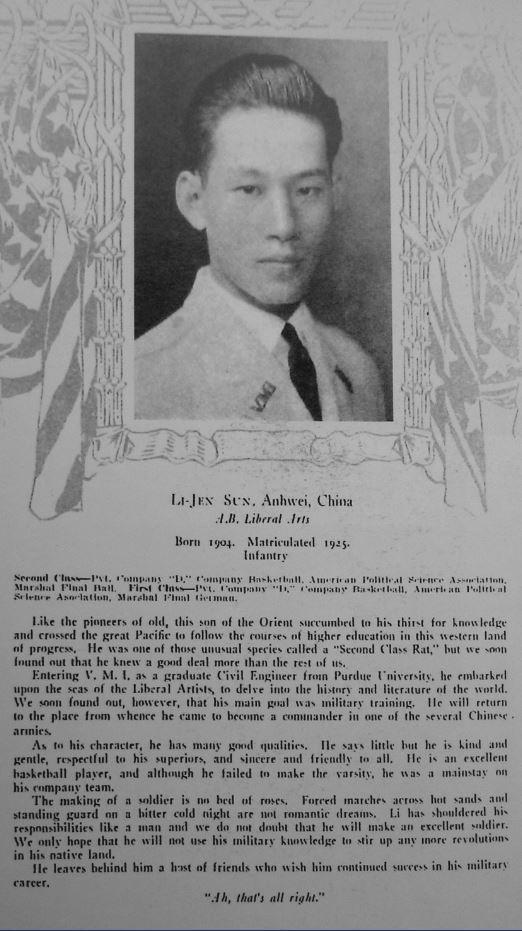

孙立人于美国弗吉利亚军事学院毕业纪念册上的照片及评语

公开资料显示,孙立人1900年出生于安徽庐江,1923年从清华大学庚子赔款留美预科毕业后,先后获得美国普渡大学土木工程学士学位和弗吉尼亚军校博雅教育学士学位,是当时极少数拥有留美背景的军官。1928年学成归国后,他投身军旅生涯,在抗日战争中立下赫赫战功。1942年缅甸战役期间,孙立人率领中国远征军以少胜多,取得“仁安羌大捷”,歼灭日军千余人,解救被围英军7000余人。这场战役不仅极大缓解了太平洋战场压力,更提升了中国国际声望,孙立人也因此被公认为抗战期间歼敌最多的军级将领。

图为安徽省庐江县金牛镇孙立人故居 图/网络图

1950年代赴台后,孙立人因政治因素被软禁长达33年,直至1988年才恢复自由。1990年他在台中逝世后,棺柩暂厝于东山墓园。尽管地处偏远,但墓地始终保持整洁,常有故旧、亲友及仰慕者前来献花致意。其在台中的旧居现已改建为孙立人将军纪念馆,被列为台中市历史建筑,每月双周周日开放预约参观。台中市文化资产处处长李智富表示:“这里承载着重要的历史记忆,我们希望通过开放参观让更多人了解孙立人将军的生平事迹。”

对于孙天平拟迁葬父亲遗骨回大陆的计划,岛内舆论呈现明显分歧。反对者认为此举可能被大陆用作“统战工具”,强调马英九时期已恢复孙立人荣誉,“留在台湾或许是对他最好的守护”。支持者则援引孙天平“落叶归根”的说法,认为应尊重逝者遗愿。多数网民表示,最终决定权在家属手中,外界不宜过度干预。台湾中时新闻网评论称,无论立场如何,孙立人为抗战作出的贡献不容抹杀,其历史地位应得到客观评价。

今年9月3日,孙天平以台湾代表人士身份再次受邀赴北京参加抗战胜利80周年阅兵及相关纪念活动。这是他继2015年后第二次观礼阅兵仪式。他在接受采访时感慨道:“今年的坦克、导弹等装备远超2015年,也超过许多其他国家,让我深刻感受到大国崛起的震撼。”

台媒分析指出,大陆始终铭记所有为抗战作出贡献的人士,近年来通过影视作品如《中国远征军》《我的团长我的团》等,持续讲述孙立人、戴安澜等将领的抗战故事。反观台湾,在民进党当局刻意淡化远征军历史的影响下,不少年轻人对这段历史知之甚少。这种鲜明对比,凸显了两岸在历史记忆传承上的差异。

环球时报特约记者 张若