出品 | 虎嗅科技组

作者 | 丸都山

编辑 | 苗正卿

头图 | 视觉中国

10月29日美股开盘后,英伟达股价突破210美元大关,以5万亿美元市值成为全球首家触及该里程碑的科技企业。距离其4月突破4万亿美元市值仅过去4个月,市场关于其估值泡沫的讨论再度升温。但当前更值得关注的问题是:这个由AI驱动的资本泡沫,是否具备持续膨胀的基础?

剥离生态护城河等叙事性因素,仅从芯片业务本质观察,英伟达的估值逻辑已突破传统半导体企业的认知框架。以1996-2000年互联网泡沫时期的英特尔为参照,这家PC芯片巨头市值从1200亿美元飙升至5090亿美元,但其增长完全绑定于单一PC市场。

反观英伟达,其业务矩阵已覆盖AI训练芯片、数据中心加速卡、消费级显卡及自动驾驶计算平台四大领域。财务数据更具说服力:2022-2025财年营收复合增长率超100%,远超同期英特尔12.6%的增速。更关键的是,作为Fabless(无晶圆厂)企业,英伟达摆脱了重资产投入的桎梏,将产能扩张风险转移至台积电等代工伙伴。

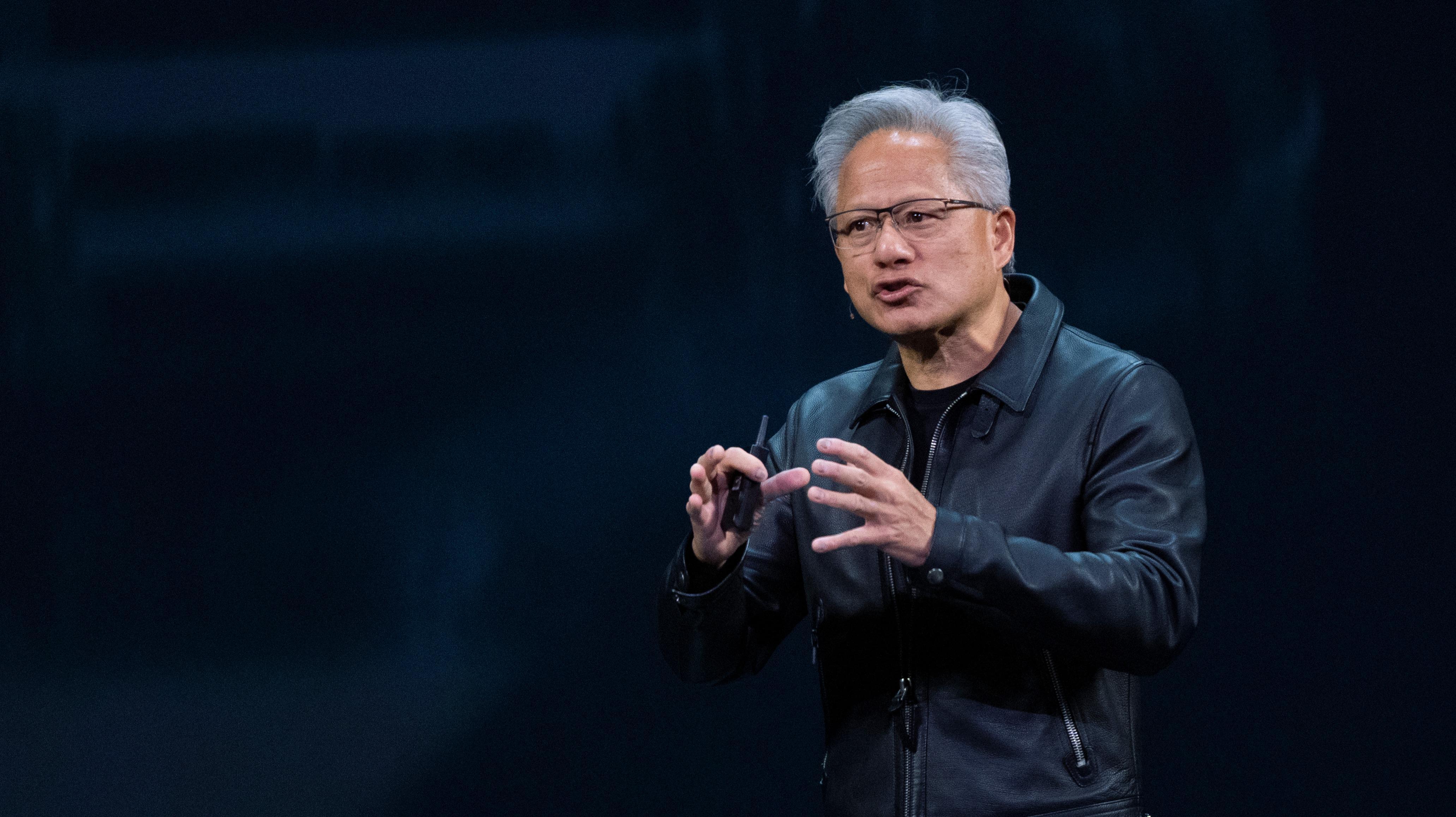

在GTC 2025大会上,CEO黄仁勋透露Blackwell/Rubin架构GPU未来三年累计收入将突破5000亿美元。这种指数级增长预期,正在重塑资本市场对半导体企业的估值模型。

将当前AI泡沫与2001年互联网泡沫对比时,市场常忽略一个本质差异:英伟达的角色已从基础设施提供商升级为「算力能源商」。典型案例是其与OpenAI的千亿美元级合作——投资建设10吉瓦数据中心,相当于部署500万块B300芯片的算力规模。

该模式形成三角闭环:OpenAI负责算法研发(生产者),甲骨文提供云基础设施(管道),英伟达则成为算力「发电站」。这种定位使其风险传导机制发生质变——当泡沫破裂时,风险将优先由应用层和基础设施层承担,而算力供应商的稳定性堪比传统能源企业。

黄仁勋的「算力即能源」论断正在成为现实:在具身智能领域,Isaac GR00T平台通过合成数据生成技术,单场景训练即可消耗相当于传统方法百倍的算力;物理AI、量子计算等前沿方向,英伟达提前布局的NVQlink接口和ARC平台,正在创造新的算力消耗场景。

当前AI生态中,技术驱动型产业与融资驱动型产业呈现分化态势。以核聚变企业OKLO为例,其250亿美元市值完全建立在「计算集群电力需求」的假设之上,这种缺乏技术验证的资本游戏,正在加速泡沫形成。

但英伟达的特殊性在于,其估值支撑不依赖于下游商业化成功与否。只要深度学习框架持续进化,自动驾驶、机器人、超级计算等领域保持算力消耗增长,其泡沫就具备持续膨胀的动力。GTC大会上展示的「数字孪生地球」项目,单次模拟即可调用十万块GPU,这种级别的算力黑洞,短期内难以出现替代方案。

市场真正需要警惕的,是算力需求增速低于芯片产能扩张速度的时刻。但从NVIDIA Hopper架构到Blackwell架构的迭代周期看,这个临界点至少在2026年前不会出现。当全球科技巨头仍在为争夺AI制高点展开军备竞赛,英伟达的市值泡沫,或许还能再吹一段时间。

本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4798951.html?f=wyxwapp