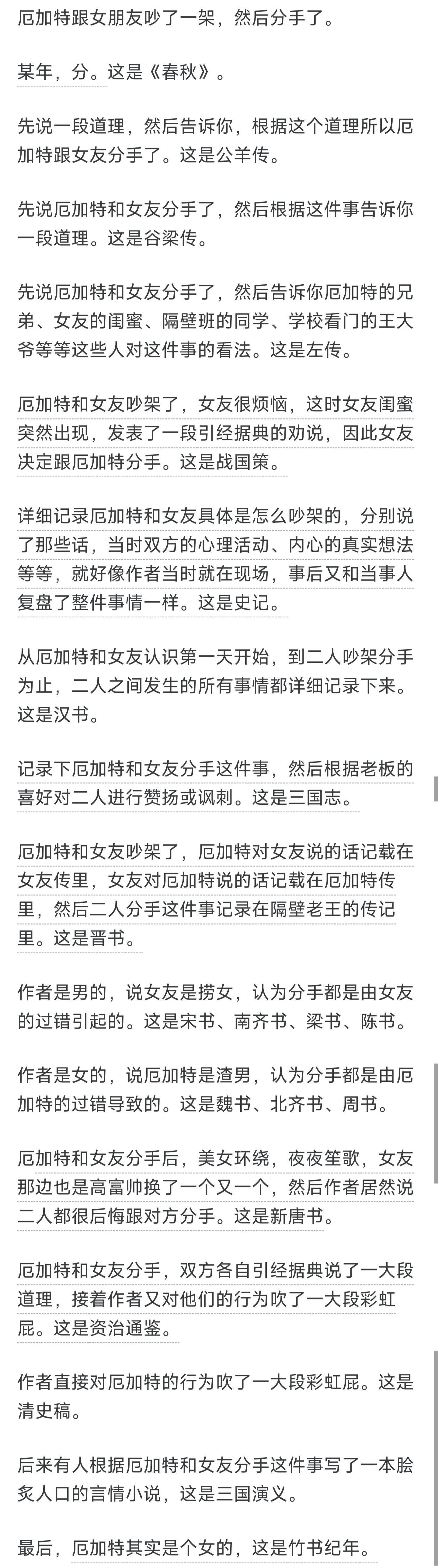

今日话题:常说的“春秋笔法”是什么?这种独特的表达方式究竟蕴含着怎样的智慧?让我们通过历史典故与现代案例,深入解析这一充满东方哲学色彩的写作技巧。

以《左传》记载的"郑伯克段于鄢"为例,这六个字堪称春秋笔法的经典范本。按照礼制规范,郑伯作为正统君主讨伐造反的弟弟应当使用"伐"字,但史官却选用"克"字。这个看似中性的词汇,实则暗含对郑伯纵容弟弟谋反、最终采取极端手段的批判,体现了史官对统治者行为的价值判断。

这种表达方式并非简单的阴阳怪气,而是通过用词差异传递深层含义。其核心在于:

例如描述军事行动时,"攻"、"伐"、"克"、"讨"等词汇的选择,都能体现不同的立场倾向。日本侵华战争使用"侵"字,就精准传达了非正义性质。

这种古老的表达智慧至今仍在发挥作用。某案例中,原配夫人讽刺小三时说:

"那小三有什么了不起嘛!不就是年龄比我小点,皮肤比我白点,身材比我高点好点,眼睛比我大点,鼻子比我挺点,文化比我高点,语言举止比我更加文绉绉吗?"

这段看似列举优点的陈述,实则通过重复强调形成强烈反讽效果,正是春秋笔法在现代语境中的生动运用。

需要明确的是,春秋笔法与阴阳怪气存在本质差异:

| 表达方式 | 核心特征 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 春秋笔法 | 隐晦表达观点 | "郑伯克段于鄢" |

| 阴阳怪气 | 直接嘲讽讽刺 | "您可真厉害啊"(带讽刺语气) |

这种独特的表达艺术,既避免了直白批评的尖锐,又实现了观点的有效传达。理解春秋笔法,有助于我们更准确地解读历史文本,也能提升现代沟通的技巧。您在生活中是否遇到过类似的表达方式?欢迎在评论区分享您的见解。