在家庭教育的战场上,有时硝烟并不在客厅或卧室,而是悄然弥漫在一张小小的书桌上。郑州有这样一对博士夫妻,他们在这场无形的战争中挣扎已久。每当夜深人静,书房的灯光依旧明亮,母亲凝视着儿子作业本上那道“8+6=14”的算术题,太阳穴不禁突突跳动。父亲则沉默不语,但紧锁的眉头和紧握的拳头,早已泄露了他内心的焦虑与风暴。这样的场景,已非首次上演,也远非最离谱的一次。

前日,儿子还信心满满地告诉他们:“10+3等于12。”夫妻俩对视一眼,心中不约而同地涌起一个荒谬却又挥之不去的念头:难道,这孩子当年在医院被抱错了?

这个念头一旦滋生,便如藤蔓般疯长,缠得他们几乎喘不过气来。它似乎成了一个完美的解释,一个能让他们从无尽的自我怀疑和挫败感中解脱的出口。毕竟,以他们夫妻的智识水平和学习履历,一路从重点中小学拼杀到顶尖学府的博士学位,怎会“产出”一个对数字如此不敏感,对学习如此“佛系”的孩子?基因这东西,总不至于在他们这里就突然失灵了吧?

起初,这只是深夜里的一句玩笑,一句气话。但随着儿子作业本上的红叉越来越多,老师的电话越来越频繁,这句玩笑话开始变得严肃起来。他们不再互相埋怨对方“辅导得不对”,也不再争论到底是遗传了谁“不靠谱的远房亲戚”的基因,而是悄悄将矛头指向了一个看不见的“第三方”:医院。万一是医院的失误呢?这个念头让他们感到一种诡异的轻松。如果孩子不是亲生的,那他学习不好就不是他们的责任,他们也不必再为这份“不符合期待”而感到痛苦和羞愧。

于是,在一个看似平常的下午,两人做出了一个在外人看来惊世骇俗的决定:去做亲子鉴定。没有争吵,没有犹豫,仿佛只是去办一张银行卡那么简单。他们甚至在APP上查好了流程,预约了时间,整个过程冷静得可怕,冷静得像是在执行一个学术研究项目。

等待结果的那几天,家里出奇地安静。夫妻俩谁也不提这件事,但两人心里都揣着一个巨大的秘密和一丝说不清的期待。他们想象过各种结果,甚至在脑海里预演了如果真的“抱错”,要如何去找回自己的孩子,又该如何面对这个已经养育了多年的“别人的孩子”。这听起来很残忍,但在那个被焦虑和失望填满的时刻,这几乎是他们能想到的唯一“合理”的剧本。相比于承认自己的基因“失灵”,他们更愿意相信这是一个命运开的巨大玩笑。

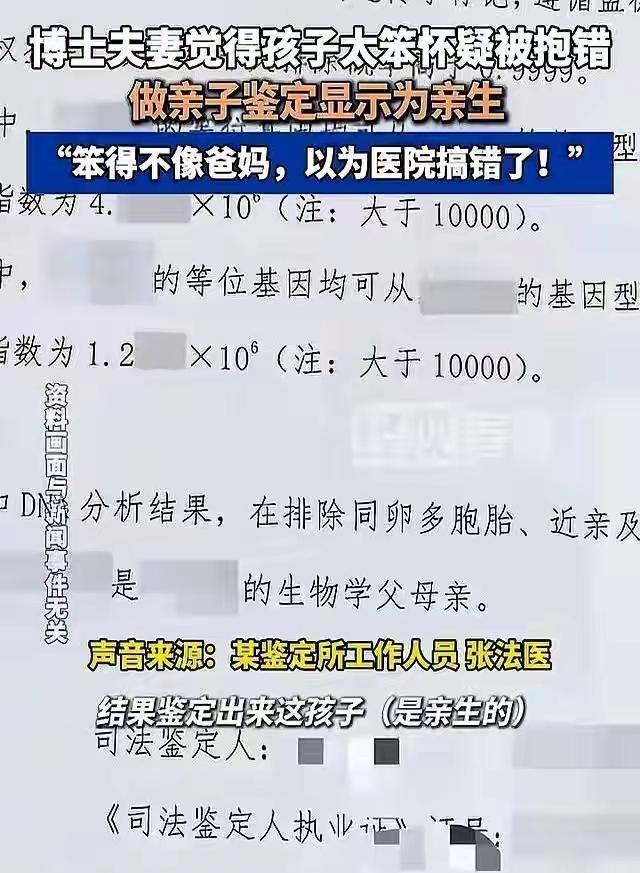

终于,拿到鉴定报告的那天,医生平静地宣布:“不用怀疑,百分之百是你们亲生的。”那一瞬间,夫妻俩脸上的表情极其复杂,有尘埃落定的失落,也有真相大白的茫然。那个支撑了他们一段时间的“幻想”破灭了,最后一根救命稻草也断了。原来,问题不出在医院,也不出在孩子,而出在他们自己那份根深蒂固的执念上。他们不得不面对一个残酷的现实:智商和学历,真的不能像财产一样继承。

回家的路上,车里死一般的寂静。窗外的街景飞速倒退,他们却感觉自己的世界静止了。一直以来,他们都活在一种“精英主义”的逻辑闭环里,认为努力必然带来成功,优秀的基因必然延续优秀。他们的前半生,就是这个逻辑最完美的证明。可现在,儿子用他那份天真又执拗的“佛系”,轻而易举地打破了这个闭环。他们引以为傲的整个价值体系,在“8+6=14”面前,显得如此不堪一击。

> “我们拼尽全力爬上高楼,却忘了孩子或许只想在楼下的草坪奔跑,他的人生剧本,不是我们的续集。”

这次鉴定,像一记响亮的耳光,也像一剂苦口的良药,让他们不得不开始反思。他们开始回忆,自己到底是从什么时候开始,把目光从孩子本身,转移到了他的成绩单上?是从亲戚朋友那句“你们俩都是博士,孩子以后肯定是省状元”的吹捧里?还是从同事孩子“又考了第一”的炫耀中?他们意识到,自己不知不觉间,把孩子当成了一个作品,一个需要精心打磨、用以证明自己成功人生的“终极项目”。他们焦虑的,不仅是孩子的分数,更是自己“精英父母”人设的崩塌。

从那以后,家里的氛围慢慢变了。夫妻俩像是经历了一场“信仰重建”。他们不再死磕儿子的数学题,不再因为一个写错的单词而唉声叹气。当儿子再次拿着一道错题凑过来时,他们会深呼吸,然后笑着说:“没关系,我们再看看是哪里卡住了。”这句话不是伪装,而是一种发自内心的妥协与和解。他们开始把更多的精力,放在发现孩子的其他优点上。他们发现,儿子虽然数学不行,但动手能力超强,能用乐高搭出结构复杂的飞船;他虽然作文写得颠三倒四,但讲故事惟妙惟肖,能把所有人都逗乐。

他们开始带着孩子去博物馆,去户外徒步,去感受那些课本上没有的知识。他们惊讶地发现,原来离开书桌,自己的儿子是那么的有趣、善良和充满好奇心。他会记得每一种恐龙的名字,会认真地给流浪猫喂食,会在妈妈累了的时候,笨拙地给她捶背。这些闪光点,过去一直都在,只是被他们对“成绩”的执念给完全遮蔽了。他们终于明白,一个孩子的价值,绝不是一张A4纸的成绩单可以定义的。

这个转变的过程并不容易,充满了拉扯。有时候,看到别人的孩子在各种竞赛中获奖,他们心里还是会泛起一丝酸楚。当亲戚再次用“状元”来调侃时,他们还是会感到一丝尴尬。但现在,他们学会了用一种更松弛的心态去面对。父亲会开玩笑说:“我们家状元的指标,可能用在我俩身上就用完了,到他这儿预算不足啦。”这种自嘲,是一种放下,也是一种智慧。他们不再试图去控制孩子的人生轨迹,而是选择成为他成长路上最坚实的后盾和最温暖的港湾。

> “原来,亲子关系里最难的课题,不是教他如何成功,而是接受他的平凡。”

那个曾经让他们抓狂的“佛系”男孩,依然按照自己的节奏慢慢成长。他的数学可能永远不会顶尖,英语也可能一直普通。但他在属于自己的世界里,活得快乐而自洽。而那对博士夫妻,也在这场啼笑皆非的“抱错”风波里,完成了为人父母最重要的一课。他们终于领悟到,真正的爱,不是要求孩子成为自己的复制品,也不是把他塑造成社会期待的模样,而是允许他,如他所是,让他成为独一无二的自己。这堂课,比他们读过的任何一篇学术论文都更深刻,也更珍贵。