免责声明:本网发布此文章旨在为读者提供更多信息资讯。文章观点仅供参考,所涉及内容不构成投资、消费建议。为提高文章流畅性,文章可能存在故事编译,读者请自行辨别!如事实存疑,请与有关方核实。

如果不是社交平台上的视频意外走红,或许没人会注意到这个中国家庭在挪威的特殊生活方式。杨唯一从2025年4月开始,连续五个月在社交媒体记录全家捡垃圾的过程,单期最高收获价值2000元人民币的食材,引发国内外网友热烈讨论。

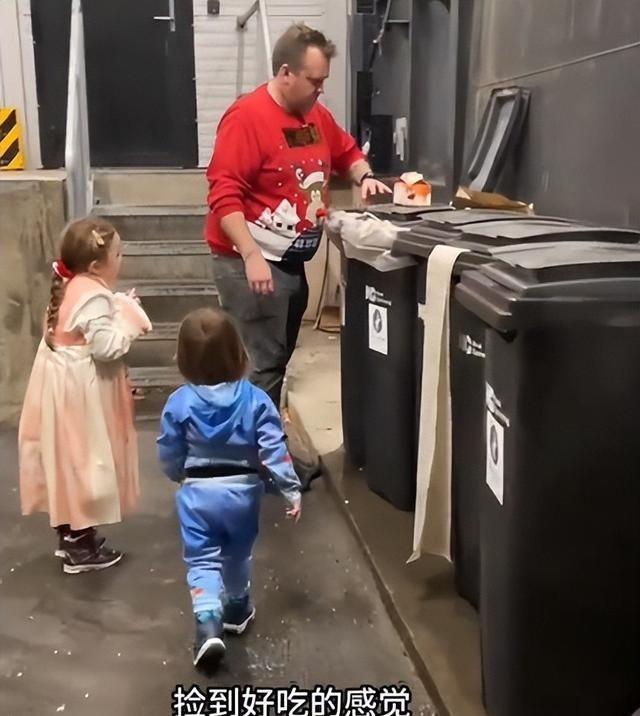

故事始于杨唯一父母初到挪威时,发现超市后垃圾桶常堆放临期食品。他们尝试翻找后,竟凑齐一顿丰盛晚餐。杨唯一用手机记录下父母带着新鲜感翻找垃圾桶的场景,孩子们在旁帮忙择菜的画面,宛如日常采购般自然。

在物价高昂的挪威北部,科技公司员工的收入难以支撑家庭开销。超市垃圾桶成为他们的“宝藏库”:临期面包、未拆封乳制品、保质期至2026年的巧克力,甚至标签破损的肉类频繁出现。杨唯一将每次收获冠以“零元购”标签发布,最高单晚收获换算人民币超2000元。

面对网友质疑,杨唯一始终强调食品安全:“所有食材都会清洗,仔细检查保质期和外观,确认无误才食用。”孩子们也参与其中,边挑选边询问“这个能吃吗?”,母亲则耐心教导辨别方法。这种教育方式获得部分网友认可,认为“比超市购物更懂得珍惜食物”。

五个月间,捡垃圾成为家庭固定活动。父母参与视频拍摄,用捡来的蔬菜腌咸菜、种小院;夏季带孩子进森林采蘑菇,奶奶将成果制成零食。杨唯一在视频中展示:过期鲜花插瓶装饰家居,烟熏肉煮汤获得孩子好评,完美诠释“变废为宝”的生活哲学。

挪威社会对这种行为持开放态度。政府报告显示,该国每年丢弃41万吨食物,人均78公斤。超市员工因公司规定无法带走临期品,这些本可食用的物资最终沦为垃圾。当地反浪费组织推动建立食物分享点,但执行力度有限。杨唯一加入本地“dumpster diving”群组,学习挑选技巧,遵守不破坏秩序的原则。

网友评论两极分化:有人羡慕“在挪威捡垃圾都能进货”,感慨“国内超市没机会”;也有人质疑“半夜带孩子不安全”。杨唯一解释选择夏季行动,且孩子们将此视为游戏。视频中,孩子举着自选苹果炫耀的画面,与奶奶制作零食的温馨场景形成对比,展现家庭对这种生活方式的接纳。

这种生活方式背后,折射出北欧社会对“完美食物标签”的执念。超市为维护品牌形象,宁可丢弃轻微瑕疵商品也不捐赠。政府虽设定2025年减废20%的目标,但实际进展缓慢。杨唯一的行为意外成为社会讨论的切入点,推动更多人反思消费主义与资源浪费。

随着视频走红,杨唯一的社交账号粉丝激增。网友从最初的好奇,逐渐转向对环保生活的思考。有人戏称“中国大爷大妈来了能吃饱挣得多”,更多人则认真讨论如何在国内实践类似行动。杨唯一在最新视频中展示最后一次集体“寻宝”,父母临行前将剩余食材分装留给外孙,画面充满温情。

如今,孩子们已习惯在院中种植蔬菜,参与食材处理全过程。父亲切割肉类、母亲烹饪、孩子清洗,家庭成员形成默契分工。杨唯一坦言:“捡垃圾既是环保,也是省钱。”这种打破消费主义惯性、重新定义生活价值的方式,正在改变下一代对资源的认知。

挪威本地人将此类行为视为“弱社会行动主义”,反浪费社区活跃,许多人主动分享经验。杨唯一一家的故事,成为连接中西方环保理念的桥梁,促使更多人思考:在物质丰裕的时代,如何以更智慧的方式与资源共处。

这段持续五个月的记录终将落幕,但视频引发的讨论仍在继续。当杨唯一独自走向垃圾桶,孩子们安静等待收获的画面,或许正是对过度消费时代最温柔的反抗——在平凡日子里,用行动诠释珍惜与共享的真谛。