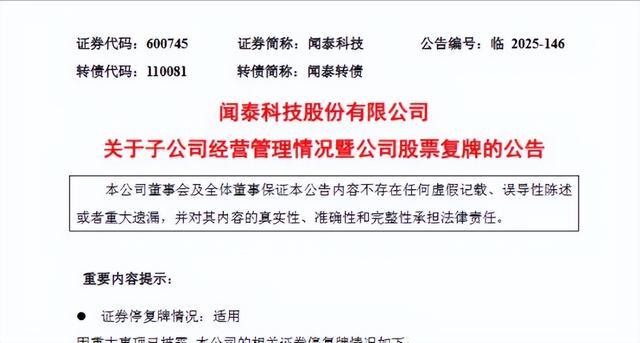

近日,荷兰政府突然对一家合法运营的中资企业下手,冻结资产、接管股份、任命外籍董事,连公司的人事权都被一刀切断。

被针对的不是别人,正是中国闻泰科技旗下的安世半导体。

这事不再是简单的商业纠纷,背后是一场地缘政治的激烈博弈,中国外交部的回应看似平静,实则火药味十足。

这场风暴,不但搅动了中欧关系的神经,也把全球半导体产业链拖进了更复杂的国际角力场。

荷兰为何突然“下狠手”

事情的起点,是安世半导体,这家总部设在荷兰的公司,是中企闻泰科技几年前通过并购拿下的。

主营基础半导体元件,虽然不是什么尖端芯片,但在工业、汽车、消费电子等领域,是不可或缺的角色。

它本来在荷兰运转得挺正常,也遵守当地法律,没出过什么岔子。

但9月30日荷兰政府突然宣布了一套极具杀伤力的措施,一方面冻结安世的资产,一方面让其母公司闻泰科技失去对公司的经营权。

10月7日更进一步,直接安排外部董事进驻公司,并把控股权交给第三方托管,这等于说,闻泰虽然还名义上是股东,但已经被实质性地“踢出了局”。

荷兰给出的理由,是担心技术外流和公司治理不规范,但这两点怎么看都经不起推敲。

安世半导体的技术,在业内属于成熟产品,谈不上什么战略机密;至于治理问题,更像是一个借口,用来掩盖政治上的真实动机。

这事不再是单纯的商业纠纷,而是一次赤裸裸的政治干预。

荷兰政府的动作,已经不只是监管企业、保障国家利益那么简单,而是直接上升到了国家层面对企业命运的强制介入。

很多人士认为,这次荷兰的出手,背后离不开美国的影子。过去几年,美国一直在全球范围内推动对中国高科技企业的限制,尤其是在半导体领域。

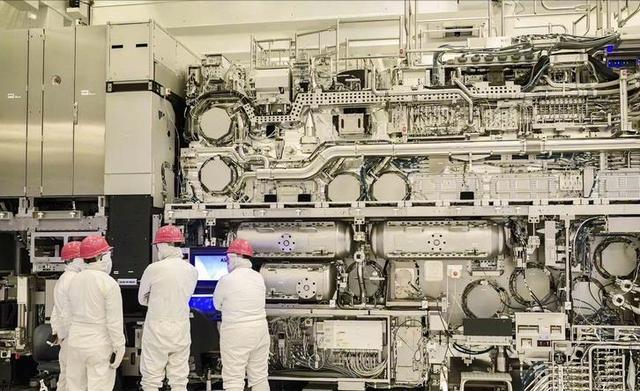

荷兰作为美国在欧洲的重要盟友,在光刻机出口问题上早就站队美国,现在又进一步行动,把矛头对准在荷兰本地运营的中资企业,很难不让人联想到配合美国战略的意图。

更深一层的考虑,恐怕是荷兰担心中国企业通过并购逐步掌握当地产业资源,影响其在欧洲的技术控制力。

即便安世本身不是高端技术企业,但它作为产业链中的关键一环,一旦与中国的科技体系形成联动,可能会打破欧洲现有的技术生态。

这种“先发制人”的做法,暴露出荷兰不愿看到中国进一步在欧洲形成影响力。

然而真正让人担心的是,这种打着国家安全旗号的做法,破坏了一个基本的商业原则,只要合法合规经营,企业就不该遭遇政治干预。

这一事件正在向外界释放一个不容忽视的信号,即使在欧洲这样的传统市场,也可能因为地缘政治因素,企业的基本权益被随时推翻。

中方回应克制但有分量

面对荷兰这一步,中方的回应没有情绪化,但态度非常明确。

10月13日,外交部表达了反对立场,指出荷兰滥用国家安全概念,将正常的经贸活动政治化,并强调中国企业的正当权益必须得到保障。

这一回应看似平静,实际分量很重,外交语言向来讲究分寸,用词的轻重往往寓意清晰。

这次中方强调“坚定维护企业合法权益”,释放了一个清楚的信号,中国不会对这样的行为坐视不理。虽然没明确说出制裁、反制等字眼,但这种表态往往意味着后续正在考虑应对选项。

与此同时,闻泰科技也作出回应,对荷兰的决定提出了强烈抗议。公司明确表示,这种做法没有依据,是对企业正常经营权的非法干预。

闻泰的态度,既是企业本身的反应,也可以看作是对中国政府后续行动的一种呼应。

从过往中方应对类似事件的做法来看,反应通常是分阶段的。先是通过外交渠道表达立场,接着会引导企业通过法律手段维权,最后如果事态恶化,可能会出台相应的反制措施。

比如,在对方国家或相关企业的市场准入、投资审查、合作审批等方面作出调整。

当然,现在中方还没有宣布具体的反制措施,一方面是出于稳妥考虑,另一方面也是在给对方留下回旋余地,但不排除会在合适的时间采取行动。

这次事件也再次证明,中资企业“走出去”不仅要考虑市场和技术问题,更要看清政治风险。

哪怕是在规则健全、法治完善的欧洲市场,也不能完全忽视政治因素的干扰。对中国来说,这既是一次挑战,也是一堂现实的课。

全球投资环境面临不确定性

这场风波虽然看起来是中荷之间的个案,但它引发的后果远不止如此。

荷兰政府用国家力量介入企业事务,实际上是在给全球商业世界释放一个危险信号,投资规则可以临时改,市场秩序可以随时打破。

对在欧洲有业务的中国企业来说,这无疑是一个警告。

原本以为欧洲市场稳健可靠,只要合法经营就能安心发展,但这件事表明,哪怕合规,也有可能在没有预警的情况下被政治手段“清零”。

企业该怎么防范?资本该往哪去?这些问题开始变得复杂。

对欧洲自身来说,这样的做法也不是没有代价,当一个国家可以因政治因素冻结外资、接管企业,那它的信誉也会受到质疑。

其他国家的投资者会问,今天是中国企业,明天会不会是我们?这种不确定性,会直接影响外资对欧洲市场的信心。

特别是在当前全球产业链高度依赖合作的背景下,这种人为制造的不稳定因素,正在加剧供应链的分裂。

本来大家都在讲“去风险”,意思是要降低对任何一方的过度依赖,但现在看,欧洲一些国家已经开始把“去风险”变成了“排斥中国”,甚至主动断链。

这种做法短期看似保护了自己,但从长远看,只会让整个产业链更加脆弱。

半导体行业的特点是环环相扣,没有哪个国家能独立完成全部环节。荷兰的决定,可能会引发连锁反应,破坏全球半导体体系的稳定。

而对中国来说,这种外部环境的变化,只会加快“自主可控”的步伐。

无论是在技术研发、产业投资,还是在产业链布局方面,中国都在加紧推进本土替代和自主生产。

不是因为不想合作,而是现实逼着不得不更独立。说到底,还是那句话,别人能关门,中国得学会自己造门。

规则若不公平,信任就不再存在

荷兰对中企下封杀令,不是一场简单的政策事件,而是一次实质性的规则破坏。

这件事不会止步于中荷之间,它正在改变企业对欧洲市场的基本认知,让更多人意识到,所谓“市场经济国家”,也可能因为政治风向而变脸。

中方的回应虽然克制,但它清楚地传递了一个信息,规则必须公平,企业的合法权益必须受到尊重,否则合作就难以为继。

而全球化的今天,没有信任的市场,只会变成一地鸡毛。

参考资料 闻泰科技147亿资产被冻结背后,荷兰为何突然出手这么狠 2025-10-12 21:31·新浪财经 荷兰政府对闻泰科技子公司安世半导体施加限制措施,中方回应 2025-10-13 20:06·观察者网 复牌首日开盘跌停,闻泰科技强烈抗议荷兰冻结安世半导体全球运营 2025-10-13 13:14·界面新闻 外交部对闻泰科技子公司事件表态:有关国家应切实遵守市场原则 2025-10-13 18:05·经济导报