在近期引发广泛关注的韩磊事件中,舆论风暴不仅挑战了个人名誉,更成为社会审视性别关系、权力结构与网络道德的棱镜。这场风波从个体冲突升维为集体反思,折射出数字时代下社会矛盾的复杂性与紧迫性。

舆论漩涡中的双重叙事

事件发酵过程中,社交平台呈现两极化讨论。一方质疑女方动机,认为其可能通过制造争议获取经济利益;另一方则强调性别权力失衡背景下,女性发声的正当性与脆弱性。这种矛盾解读使事件超越个案,成为检验社会价值观的试金石。

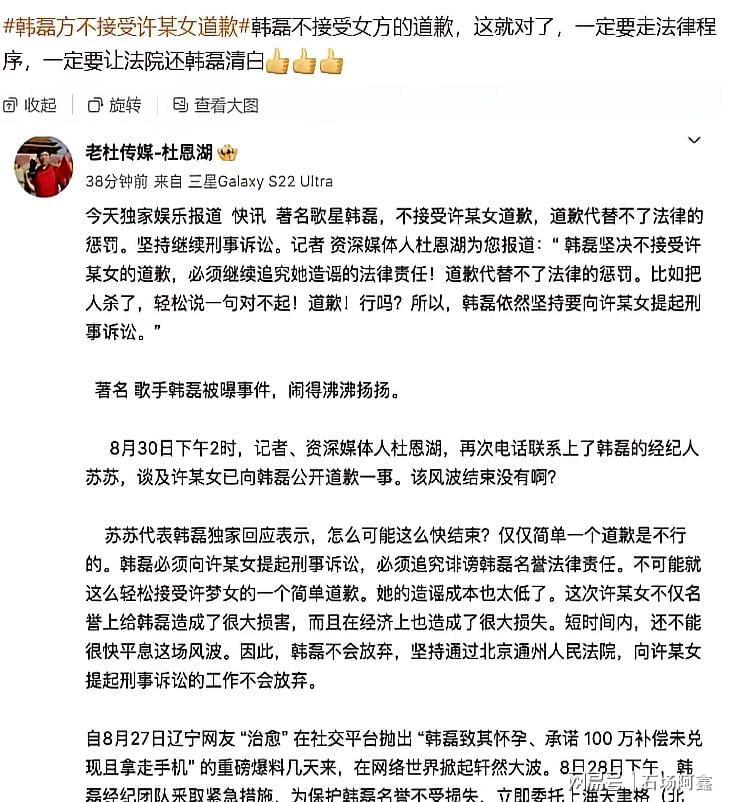

韩磊团队的法律应对尤为引人注目。其律师团队迅速启动证据收集程序,通过法律途径维护权益的举动,既是对个人名誉的捍卫,也向社会传递出明确信号:对诽谤行为零容忍。这种处理方式为公众人物应对类似危机提供了参考范本。

证据真实性争议下的信任危机

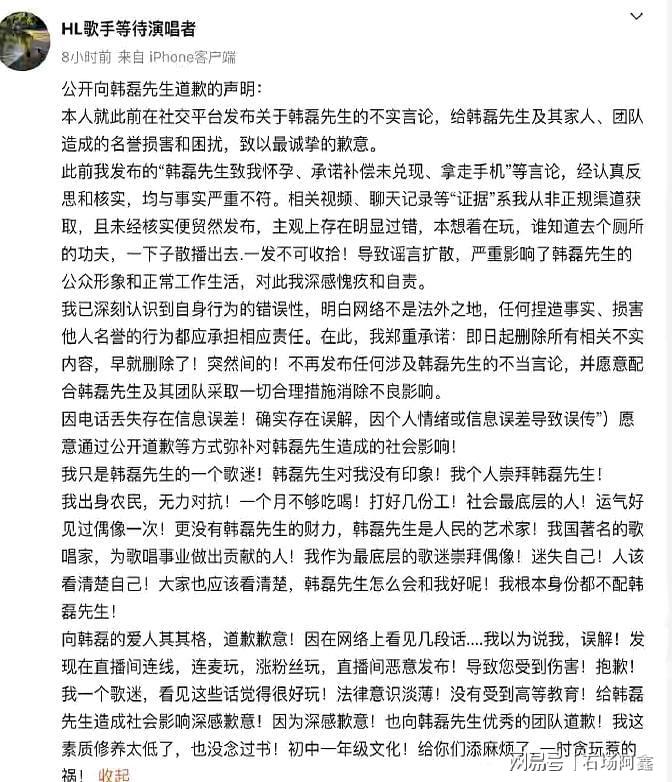

随着更多信息披露,公众对指控证据的质疑声渐起。部分网友对所谓“视频和聊天记录”的真实性提出怀疑,认为可能存在断章取义或夸大成分。与此同时,支持者呼吁重视女性发声权益,警惕对受害者的二次伤害。这种信任与怀疑的角力,使事件本质愈发模糊。

社会讨论呈现多元化特征。女性群体通过社交平台控诉性别双重标准,男性则反思如何在尊重发声与保护权益间取得平衡。这种跨性别的对话,暴露出性别平等议题在当代社会的未解困境。

网络暴力:匿名性背后的道德困境

事件凸显网络空间的治理难题。匿名机制赋予评论者“勇气”,却也导致语言暴力泛滥。无论是公众人物还是普通网民,都可能成为网络暴力的受害者。如何在言论自由与人格尊重间划定边界,成为数字时代的重要命题。

韩磊的法律反击具有双重意义:既是个体权益的维护,也是社会责任的担当。公众人物应对危机的方式,往往被视为社会行为的风向标。此次事件促使更多人关注不实指控的法律应对,推动社会对网络道德规范的讨论。

事件余波:个体命运与社会进步的交织

涉事女性的未来走向引发持续关注。其指控在社交媒体引发的讨论,可能重塑公众认知,也可能使其陷入舆论漩涡。这种不确定性,折射出数字时代个体名誉的脆弱性。

这场风波实质上是社会关系的微观呈现。性别权力、网络道德与法律规范的碰撞,迫使每个人重新定位自身角色。在真相与谣言交织的舆论场中,保持理性判断能力显得尤为珍贵。

随着讨论深入,社会对性别平等、网络暴力防治及个人权益保护的关注持续升温。每个参与者的声音都在推动社会进步,为构建更公正的舆论环境积累能量。当理性与尊重成为主流,无端攻击终将让位于建设性对话,这或许就是事件带给我们的最大启示。