近日,一段中国大学生参与航模比赛的视频在网络上引发广泛关注。视频中,一群学生操控着自制的翼展3米的飞机,在五分钟内完成了8次精准空投轰炸,其操作效率和飞行性能令人惊叹。这段视频不仅在国内社交媒体上引发热议,更被传至外网,引发了外国网友对中国大学生科技创新能力的讨论。

比赛中,学生们反复起飞、空投轰炸,并迅速更换装备进行下一轮任务,整个过程紧凑有序,宛如一场小型的F1赛事。

这场比赛究竟有何来头?为何能吸引如此多的关注?

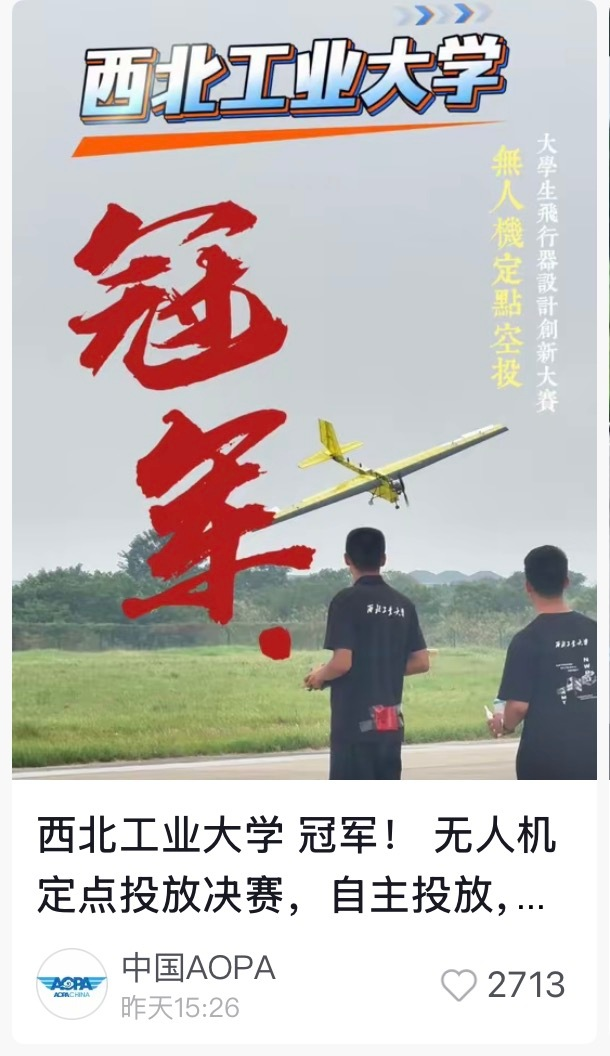

原来,这段视频记录的是中国大学生飞行器设计创新大赛(CUADC)的精彩瞬间。该赛事面向全国大学生开放,北航、北理、西工大等国防七子院校几乎每年都积极参与。与CUADC类似的还有中国国际飞行器设计挑战赛(CADC),这一赛事更是面向世界高校和部队院校开放,吸引了全球众多航空爱好者的参与。

与一般的航模比赛不同,CUADC和CADC的比赛项目极具挑战性。从“对地侦察与打击”到“垂直起降载运”,再到“航天火箭发射回收”,每一个项目都直接对标现实中的军用或前沿技术。这些技术不仅具有极高的观赏性,更蕴含着巨大的实用价值。网友们纷纷表示,如果将这些航模换成3D打印材料,再装上真的弹药,它们马上就能变成能上战场的轰炸机。

事实上,这些比赛的技术含量远超一般人的想象。要参加这种比赛,参赛者几乎需要具备全栈航空工程师的能力。

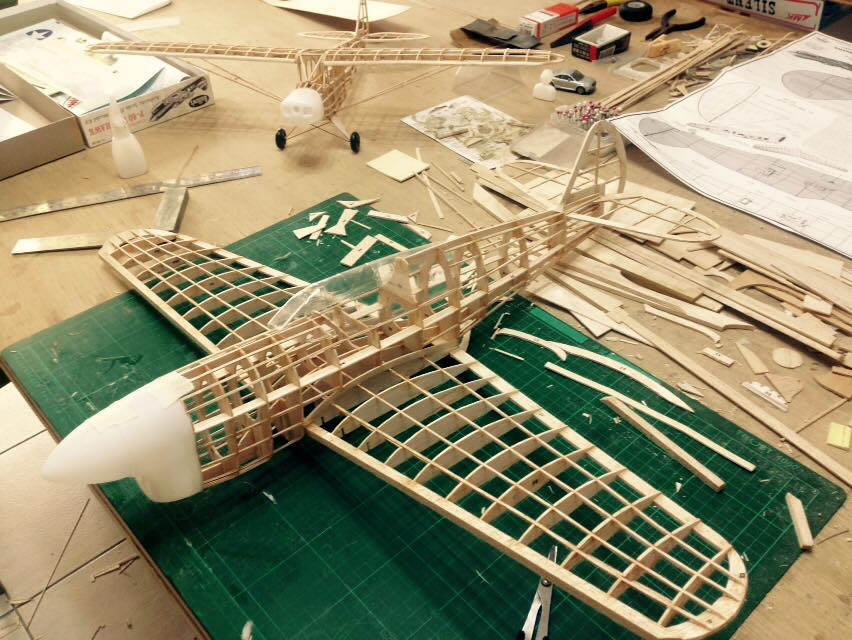

从最初的气动布局、结构设计、飞控算法,到中期的材料选择、机体制作、电路焊接,再到最后的飞行调试、任务规划、现场操控,所有环节都需要团队成员亲力亲为。这意味着,参赛者不仅要懂空气动力学,还要掌握材料力学、自动化控制,甚至是图像识别等高端技术。

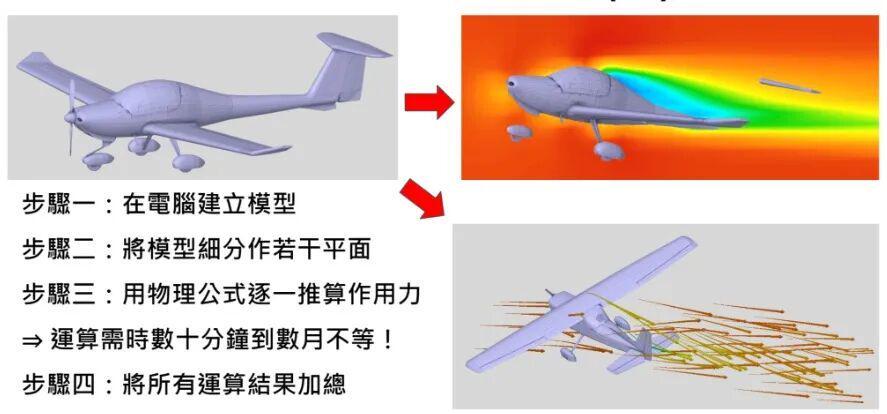

具体来说,参赛者首先需要选择设计方案,决定是采用常规布局还是飞翼布局,翼型是选择升力大的克拉克Y还是速度快的NACA。每一个选择都将直接影响飞机的最终性能。接下来,他们还需要进行电脑仿真,通过流体力学仿真和结构力学仿真来优化设计,确保飞机的气动效率和结构强度。

等到仿真过关后,才轮到动手制作。很多时候,飞机骨架都是靠参赛者一双手,将碳纤维杆和轻木一点点切割打磨,粘接出来的。从画图到上天,每一个环节都是对知识、手艺和耐心的三重考验。

这种从零到一的全流程创造,让CUADC和CADC的赛场变得极具想象力。除了国防七子,赛场上还有清华、国防科大等顶级学府,以及桂林航空、南昌航空、沈阳航空等航空特色院校的参与。每年上千号人带着他们千奇百怪的作品来打擂台,场面比航展都还要精彩。

浙江大学的3D打印联结翼布局运输机、同济大学的双翼鸭式布局运输机……有多少常规布局飞机,旁边就停着多少科幻感十足的飞翼。有人为了升力,丧心病狂地搞出了三排机翼的“怪物”;甚至还有人复刻了达芬奇手稿里的扑翼机,像鸟一样扇着翅膀起飞。

那么,这些大学生搞这些究竟图个啥?仅仅是比赛获奖、保研加分吗?其实不然,这些比赛的真正价值远不止于此。

虽然这些比赛在过去很长一段时间里都只是航模爱好者小圈子里的“内部狂欢”,但随着大家对中国航空事业的关注度不断提升,CUADC和CADC也开始慢慢“破圈”,进入了大众的视野。

与RM机甲大师赛等有大疆在背后运营、有演唱会级别场馆和直播的赛事不同,CUADC和CADC的现场更像是一场纯粹、原始的技术交流会。但正是这种纯粹,让这些比赛的价值得以凸显。

这些学生们纯粹的热爱,给中国的航空航天事业带来了最优秀、最硬核的后备人才。以C919大飞机为例,其事业部主任李青就是从小玩航模一路成长起来的。他的职业轨迹完美诠释了这项赛事与国家重点型号工程之间的无缝衔接。

往老一辈说,新中国航空事业的奠基人顾诵芬、朱宝鎏等泰斗级专家,当年都是上海交大航模队的骨干。可以说,从中国航空事业起步那天起,航模这个火种就没断过,一直在为国家的蓝天事业输送最顶尖的大脑。

到了现在,这些航模比赛更是成了中国航空航天的人才流水线。这帮在比赛里卷生卷死的学生,毕业后超过60%的人直接进入了航空航天院所、科技大厂和军工单位。你获奖了,去航空工业、航天科技这些单位校招,基本就是绿色通道。

神舟八号的轨道规划、天宫一号的交会对接算法……背后都有从这些比赛里走出来的牛人。可以说,今天在赛场上模拟空投的炸弹,明天可能就会去设计真的导弹;今天在熬夜调试的飞控,明天可能就会用在真的无人机上。

因此,当我们再次回顾那个让网友们惊叹的“轰炸”视频时,或许就能品出新的味道。大家看到的其实不只是学生们手搓的飞机,更是中国航空航天事业能一路狂飙的密码:它背后是无数个实验室和赛场上,一代又一代年轻人在不眠的夜晚、烧糊的电调、炸碎的机翼中保持着热爱和永不言弃的热血。

他们放飞的是航模,但承载的却是整个国家关于蓝天的梦想。

撰文:纳西

编辑:江江 & 面线

美编:萱萱

图片、资料来源:航模情报局、北京理工大学航模队、CADC、中国AOPA、南京航空航天大学等,部分图源网络