1982年9月1日,中国共产党第十二次全国代表大会开幕式的掌声刚落,有心人忽然发现:人民大会堂第四排原本预留的一个座位空着。那是汪东兴过去常坐的位置,金属座牌上仍清晰写着他的名字,但椅背却冷冷清清。对于许多与新中国一同成长起来的干部而言,三年前那场“静悄悄的大事”,直到此时才显得格外意味深长。

要追溯这场“静悄悄的大事”的缘由,不得不回到1979年春天。寒意尚未褪去,党中央在京郊组织了一次政治局生活会,地点选在通风并不理想的小礼堂。会前,陈云悄悄对身边工作人员说了一句:“今天的议题不好开口,但不得不说。”话音虽低,却被门口的记录员听得真真切切。

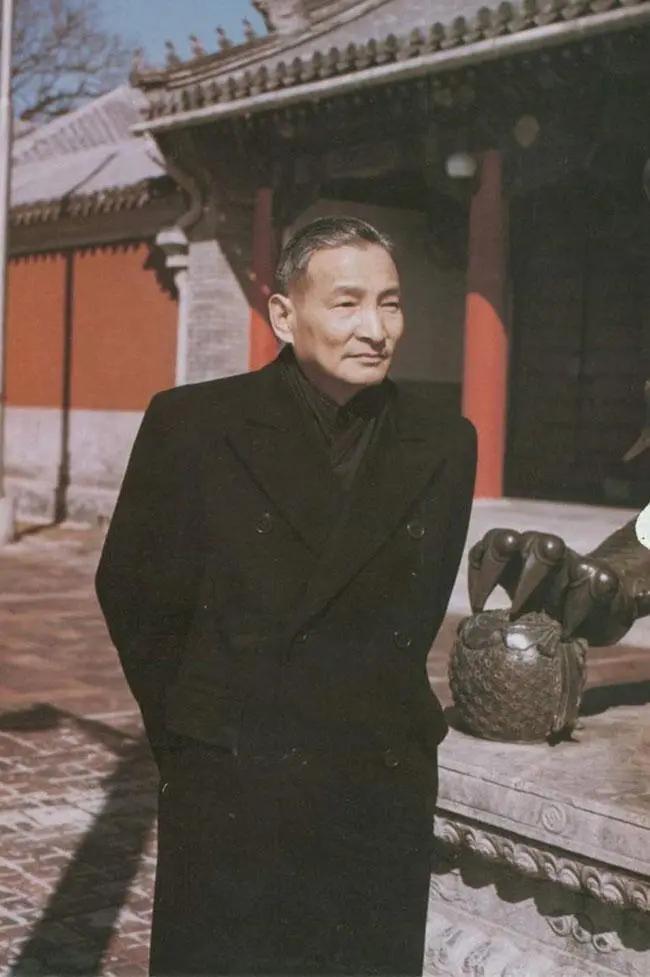

当时的汪东兴仍是中央副主席、中央警卫局名义上的最高领导。自1976年10月6日亲手指挥行动以来,他的威望在警卫系统内无出其右。刚坐定,他习惯性端起搪瓷杯,左手却一直抚摸旧军装的纽扣。老警卫员们都知道,这是他在紧张场合才出现的小动作。

会场气氛被陈云的开场白迅速拉高温度。“党的事业在转弯,车子必须稳。”停顿片刻,他望向汪东兴,“年富力强的同志多的是,你可以考虑退一步。”话语平静,却像石块丢进深井,四周立刻寂静无声。窗外柳条被风吹得沙沙作响,与屋内对峙的空气形成鲜明对比。

众目睽睽之下,汪东兴放下茶杯,双手扶桌缓缓站起。他先扫视周围,再抬头望向灯具。灯泡微微晃动,似在催促答案。片刻后,他一字一顿道:“未尝不是一件好事。”八个字,没有惊叹,也无低沉,却把多年领袖警卫的坚决与豁达写满脸庞。有人回忆,那一瞬间连老旧暖气片的哨声都停止了。

消息没有马上公开。组织程序讲究,“讲政治”更需讲分寸。陈云、叶剑英、李先念等几位“老帅”随即在小范围里斟酌措辞。汪东兴则干脆搬回西黄城根的旧居,每天黎明出门跑步,到晚饭时分必准点归家,像回到曾经当班放哨的岁月。街坊只知道院里添了几盆月季,却没人意识到中南海正悄然更换一枚关键棋子。

值得一提的是,1979年并非简单的官职轮换,而是路线斗争的大考。前一年12月召开的十一届三中全会提出“解放思想、实事求是”,允许不同声音重新发言。“两个凡是”的口号因此日见尴尬。汪东兴身处其间,立场一度被外界猜测纷纭。有人甚至说他会四面出击捍卫旧旗帜,可事实证明,他在紧要关头选择了服从大局。

1979年4月的一次谈话透露了更多细节。邓小平抽着纸烟对陈云轻声道:“老汪若不愿下,我也不便强压。”陈云推推眼镜:“他懂分寸,早有准备。”两位老人话不多,却已胸有成竹。几个星期后,中央组织部的文件稿初步成型,理由写的是“因健康原因,申请离职”。此前,汪东兴确实胃溃疡频发,正好为文书提供了合适表述。

时间来到1980年2月的十一届五中全会,公报正式宣布汪东兴不再担任中央政治局常委、中央副主席职务。会场没有太多波澜,新进的年轻常委在记者镜头前笑意克制,老同志则微微点头。对外公开的文件言辞温和,但深谙内情者心知肚明:这是新时期政治格局自我更新的关键落子。

从大院搬到西城区的四合院后,汪东兴仍守着每天整理毛主席生前批注、核对档案的习惯。一位后辈探访,见他戴着老花镜誊写“关于正确处理人民内部矛盾的问题”,抬起头淡淡问:“字还能看得清吧?”对方回答“清得很”,他才微笑收笔,仿佛完成了一次庄严交接。

有人好奇他对去职是否失落。他却反问:“组织培养了我几十年,还能计较个人得失?”说罢从书架上取出《列宁选集》,扉页夹着一张泛黄的车票——1949年北平入城式后,他随中央纵队进城时留下的。那张薄纸已经破损,却被细心塑封,可见珍而重之。

1990年代初,媒体热衷回溯“逮捕‘四人帮’”的旧事。有记者登门求证细节,他只摆摆手:“那是组织决定,我不过是螺丝钉。”言罢便引着客人去看院里的葡萄藤,“今年结得少,说明该修枝了。”这种淡化个人、强调集体的态度,与他1979年的那声“未尝不是一件好事”一脉相承。

汪东兴晚年偶尔应邀出席纪念活动,仍是一身熨帖的灰色中山装。熟悉的老厅长打趣:“老汪,离休了还能走这么稳。”他眯眼笑说:“当年护卫首长,一站就是一宿,现在走几步算什么。”语气轻松,却难掩岁月在鬓边留下的白霜。2000年秋,他托人把保管多年的“十·六”行动袖标捐给了军事博物馆,只留下那本磨边的警卫日志。

翻开日志,1979年3月18日那一页用钢笔写着:“上午九时,中央生活会,陈公与我语,事毕,心中坦然。”仅此一行,再无旁注。有学者说,这句“心中坦然”是对自己一生角色定位的最好注脚;也有人评价,他或许仍有遗憾,却明白大势不可逆。到底哪种更接近真实,已难求证。

2015年8月21日,北京入夜后忽降秋雨。汪东兴弯腰给院中海棠浇水时,突然停住,仿佛闻见枯叶潮气里混杂的茶香。那盒珍藏多年的苦丁茶剩下最后几片,他捻起一瓣放进杯里,低声道:“该落的终究要落。”这一幕无声,却与三十六年前那场会议遥相呼应。

同月二十一日深夜,电话铃在寂静里响起,老秘书赶来时,汪东兴已安然闭目。他的桌上摊着一份线装《矛盾论》誊写稿,最后一行笔迹只写到“物极必反”四字,墨迹未干。窗外连绵秋雨,淅沥不止,灯光下的茶杯轻轻摇晃,宛如当年那个政治局生活会里的水纹,久久难平。

汪东兴的一生,从井冈山烽火到香山落叶,尾声定格在八个干脆有力的字。1979年的那句“未尝不是一件好事”,至今仍留在人们的记忆深处——它不仅宣告了个人命运的转折,也无声宣示了党在新时代求变的决心。历史继续滚滚向前,而那八个字,已经成为理解那个转折年代的一把钥匙。