对于南方朋友来说,“明太鱼”这个名字或许陌生,甚至会联想到古代将军的外号。但在朝鲜半岛,尤其是北方的咸镜道地区,这条鱼曾是饥荒年代的救命稻草,被尊称为“救命鱼”,甚至成为家庭供奉的吉祥物。这段跨越数百年的鱼与人情故事,要从李氏朝鲜王朝的连年灾荒说起。

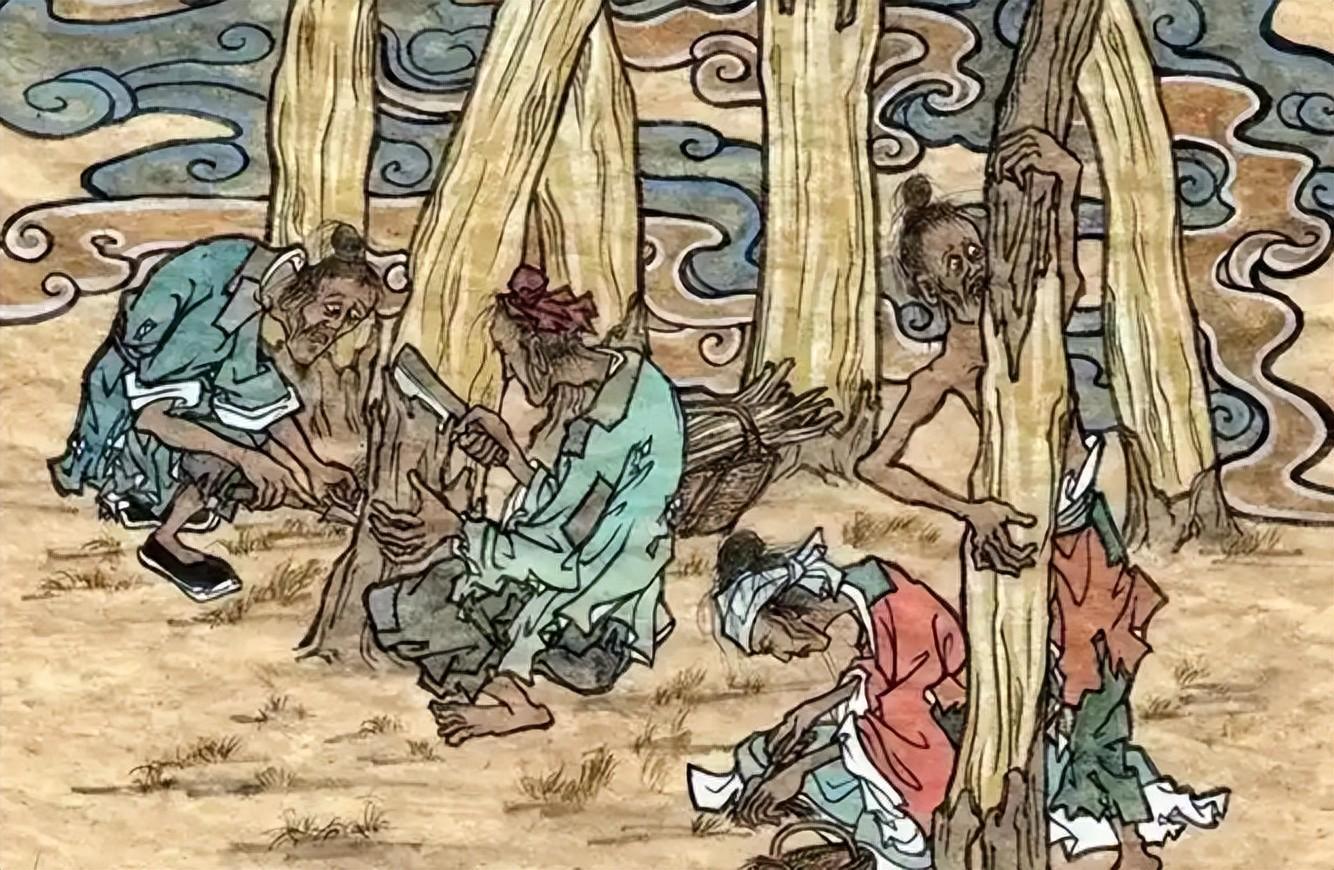

当时的朝鲜半岛战乱频发,旱灾、水灾、虫灾轮番肆虐,粮食颗粒无收,百姓饿殍遍野。朝廷却仍坚持收税派役,导致全国三分之一人口死亡——十人中就有三四人活活饿死。然而,沿海地区的存活率却显著高于内陆,这并非单纯因为可以捕鱼,而是源于一种特殊鱼类的出现。

渔民即使捕到鱼也需上缴为贡品,否则不仅鱼被没收,人还可能被拉去服苦役。转机出现在一位姓“太”的渔民在咸镜道明川郡海域偶然捕到一种未知鱼类。据朝鲜文人李裕元在《林下笔记》记载,渔民不敢私自食用,便献给地方官试吃。官员品尝后大为惊艳,询问鱼名无果后,便以“明川”的“明”和渔民的姓“太”命名其为“明太鱼”。

官员鼓励渔民集中捕捞明太鱼作为贡品,同时允许渔民留存部分自用。由于明太鱼产量稳定,沿海百姓逐渐熬过饥荒,这条鱼也因此成为沿海地区的救命稻草。时至今日,朝鲜半岛及中国延边地区仍保留着乔迁开张时挂鱼干祈福的风俗,民歌《买明太鱼》也传唱着这段历史,足见其文化地位之高。

明太鱼的学名是黄线狭鳕(拉丁名:Gadus chalcogrammus),主要分布于北太平洋冷水海域,从白令海、鄂霍次克海、日本海到美国阿拉斯加沿岸均有分布。这种鱼对水温极为敏感,以浮游生物为食,常成群栖息于100至300米深的海水中。作为全球捕捞量第二大的经济鱼类(仅次于凤尾鱼),黄线狭鳕的命运却充满波折。

自20世纪以来,其资源量经历多次剧烈波动:上世纪30年代达到顶峰,40至60年代暴跌,70至80年代短暂复苏,90年代后再次急剧下滑,21世纪初甚至濒临崩溃。科学家认为,过度捕捞、全球变暖及生态系统变化是主要原因。在这场资源危机中,黄线狭鳕的捕捞与加工变得尤为关键,而中国吉林悄然成为这条“国际鱼”产业链的最大赢家。

在朝鲜半岛地位堪比“鲤鱼跃龙门”的明太鱼,在中国本土却几乎无人问津。除东北尤其是延边朝鲜族自治州居民外,全国多数人对明太鱼的认知仅限于日本料理中的“明太子”。南方人海鲜选择丰富,鲍鱼、海胆、带鱼、黄花鱼轮番上桌,这条“长得像鳕鱼”的小家伙自然难入法眼。

然而,中国却是全球最大的黄线狭鳕加工国。每年加工量超过30万吨,原料主要来自俄罗斯、日本和美国的远洋渔船。这种“原料在国外、市场在国外、加工在中国”的“两头在外型”产业链,让吉林成为核心受益者。吉林省尤其是延边、长春一带,自上世纪80年代起便布局黄线狭鳕加工产业,形成完整配套体系。

冷冻鱼从大连港运入后,经铁路转运至吉林工厂,完成清洗、去骨、分切、腌制、干燥、发酵等复杂流程,最终制成鱼干、鱼籽、鱼糜等产品,销往韩国、日本及欧美超市。吉林凭什么吃下这块蛋糕?地理优势(靠近朝鲜和俄罗斯远东)、人力与加工技术竞争力,以及浓厚的朝鲜族文化氛围(懂鱼、会吃、会做)缺一不可。这条“外来鱼”因此被赋予地方特色,成为吉林渔业的支柱。

明太鱼不仅带动了吉林渔业,还催生了其他产业:鱼籽制成“明太子”风靡日本;鱼油通过酶解法提取用于保健品;鱼糜则是蟹肉棒、鱼排等加工食品的主要原料。便利店里的冷冻蟹肉棒,很可能就出自吉林工厂。据统计,黄线狭鳕产业链在吉林的年产值已超数十亿元人民币,直接或间接带动数万人就业,成为经济版图中的“隐形冠军”。

连俄罗斯都愿意将捕捞的黄线狭鳕运至中国加工后再运回销售,这充分证明中国在加工领域的技术、成本与供应链优势已难以撼动。

有人质疑:既然中国擅长加工黄线狭鳕,为何自己人不爱吃?答案在于“口味决定市场”。中国沿海渔产丰富,消费者偏好东海黄鱼、舟山带鱼等本土品种,对北太平洋冷水鱼兴趣有限。此外,明太鱼的烹饪方式偏韩式、日式,不如清蒸黄鱼、糖醋带鱼“接地气”,难以成为家庭餐桌的常客。但这并不妨碍它在国际市场上大放异彩——只要全球消费者对“明太子”、蟹肉棒和鱼排的需求存在,中国的加工厂就永远有生意可做。

从饥荒时期的“救命鱼”到全球贸易链的“黄金鱼”,明太鱼的命运堪称传奇。而在中国,它的经历更具戏剧性:不被本国消费者青睐,却成为出口创汇的功臣。吉林凭借这条鱼走出了一条独特的发展路径——不依赖资源,而是以“加工”为核心竞争力。

这种“两头在外型”产业结构虽受国际市场波动影响较大,但其灵活性赋予了吉林在全球渔业产业链中的一席之地。它提醒我们:产业发展未必依赖“自产自销”,“别人不吃的,我们能做出花样”同样可以成功。中国作为制造业与加工强国,像黄线狭鳕这样的“冷门生意”,只要用心经营,也能变成热生意。

下次品尝蟹肉棒或明太子时,不妨想想:这其中藏着吉林工人的汗水,也藏着一条鱼从“救命”到“生财”的传奇旅程。