1963年春,黄河南岸的兰考县正经历着最严酷的考验:风沙漫天遮蔽日光,土地龟裂如老人皱纹,庄稼颗粒无收。时任县委书记焦裕禄挽起袖子,带领干部群众走进沙丘,在漫天黄沙中种下希望。这位身患肝病的硬汉,即便咳血仍坚持工作,用行动诠释着"治沙与吃饭同等重要"的信念。那年在朱庄村种下的50亩泡桐苗,无人料到会成为改变县域命运的种子。

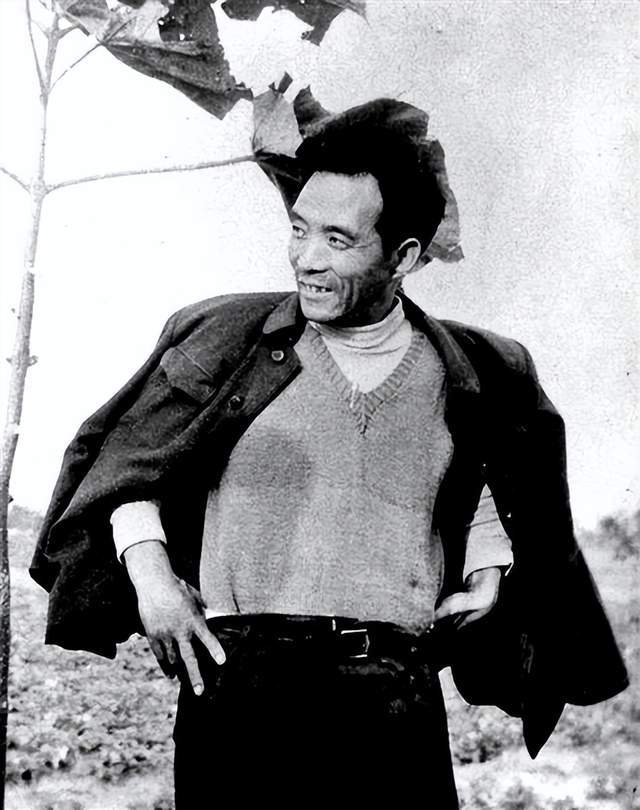

"树要种,沙要治,饭也得吃。"焦裕禄亲手补种的那棵歪斜树苗,如今已长成26米高的"焦桐",编号汴兰林0001的参天巨木,见证着这场持续半个世纪的绿色革命。

谁曾想到,这些曾用于固沙的普通树木,如今支撑起中国30%的乐器产业。兰考人用泡桐治沙脱贫的故事,已升华为中国乡村振兴的经典范本。从防风固沙到民族乐器音板,这棵树完成了从生态屏障到文化载体的华丽转身。

泡桐变身乐器音板的奥秘,藏在兰考人六十年的坚持与创新中。1962年焦裕禄初到兰考时,这里正遭受风沙、盐碱、内涝"三害"肆虐,黄河决口留下的143道伤痕,吞噬着63个村庄。这位县委书记用5000多里徒步调研,120多个大队的实地走访,绘制出治沙蓝图。

面对"这地没得救"的质疑,焦裕禄创造性地提出"贴膏药"压沙法与"扎针"种刺槐技术。当传统方法失效时,他将目光投向耐旱耐碱的泡桐——这种根深叶茂的树木,最终成为扭转乾坤的关键。

在朱庄村的试验田里,焦裕禄亲自扶正每棵歪斜的树苗,留下"根好,长得才快"的治树哲学。1964年春,当泡桐抽出新芽时,这位治沙英雄却因肝癌永远倒下了。他留下的遗愿"把我埋在沙丘上",化作激励后人的精神丰碑。

1970年代末,当绿色覆盖兰考大地时,新的挑战接踵而至。堆积如山的泡桐因材质偏软,既不适合家具制作也难以作为燃料,沦为"林子里的垃圾"。转机出现在木匠代士永的工坊里,这位匠人发现泡桐木纹细密、声传导性优异,恰好满足乐器音板需求。

1988年,代士永邀请上海师傅张连根创办兰考首家乐器厂,首批产品亮相广交会即被抢购一空。《人民日报》以《兰考琴鸣》为题报道的,不仅是10件样品的热销,更是一个产业的萌芽。

1992年轻工业部的权威认定,将泡桐木推上乐器音板首选地位。到90年代末,堌阳镇已聚集140多家乐器厂,形成年产45万件乐器的产业集群。曾经无人问津的"垃圾树",摇身变为年产值20亿的"绿色银行"。

<

产业升级的浪潮中,兰考人展现出惊人创造力。2007年成立的乐器行业协会制定统一标准,2019年政府投入20亿建设的民族乐器产业园,形成"前店后厂"的完整产业链。从原料加工到成品销售,每个环节都创造着价值。

2020年数据令人振奋:兰考乐器产量占全国30%,音板市场占有率高达95%,产品出口40多个国家。更值得骄傲的是,中央音乐学院合作的"筝乐育苗"计划,让全国学筝儿童弹奏着兰考制造的古筝。

年轻一代正在续写传奇。代士永之子代胜民创新的"文琴"被美国国会图书馆收藏,"蝶式筝"以优雅造型征服国际市场。徐亚冲的定制古琴每张售价万元,其"顺纹切、脱脂、烘干、风养"的工艺标准,重新定义了高端乐器制造。

如今的堌阳镇徐场村,90%家庭从事乐器制作,村口整日回荡着打磨琴板的声音。这个1.8万人就业的产业集群,带动人均年收入突破4万元。更令人欣喜的是,产业文化同步繁荣:中国民族乐器博览馆年接待游客五万人次,音乐小镇与研学旅游项目方兴未艾。

2022年兰考荣获"中国民族乐器之乡"称号时,当年那棵需要人工扶正的泡桐苗,已成长为支撑30亿产值的产业森林。从治沙工具到文化符号,泡桐见证着中国基层治理的智慧。

代士永们的故事证明,绿色发展不是选择题而是必答题。当兰考人把泡桐变成"致富树"时,他们不仅创造了经济价值,更培育出独特的精神文化。这种精神,正如焦裕禄当年种下的那棵树——根深才能叶茂,实干方能兴邦。

站在2025年的时空坐标回望,从1963年那棵弱不禁风的小树苗,到如今支撑全国30%乐器产量的产业集群,兰考人用六十载光阴诠释了"绿水青山就是金山银山"的真谛。这不是偶然的奇迹,而是一代代接力者将治沙精神转化为发展动力的必然结果。

当焦裕禄说"根好,长得快"时,他或许已预见这场绿色革命的深远影响。今天的兰考人,正用泡桐奏响乡村振兴的华美乐章,让这种普通的树木,成为承载文化记忆、创造经济价值的时代符号。

这片曾经被风沙肆虐的土地,如今飘荡着悠扬琴声。泡桐树影里,我们看到的不仅是产业兴旺的景象,更是一个民族将生态优势转化为发展优势的生动实践。这,或许就是对焦裕禄精神最好的传承与发扬。

信息来源:【精神的力量】走进兰考:泡桐成为乡村“致富树” 中国新闻网2023年11月04日 11:41