在NBL联赛于去年率先实行每节10分钟赛制后,即将开启新赛季的CBA也计划与国际篮联(FIBA)接轨,将单节比赛时间缩短至10分钟。这一变革将加速比赛节奏,但同时也可能压缩年轻球员的出场时间,使部分实力未达CBA标准的球员面临更严峻的生存挑战。不过,竞技体育的本质本就是优胜劣汰,过度关注水平不足的球员或许并非明智之举。

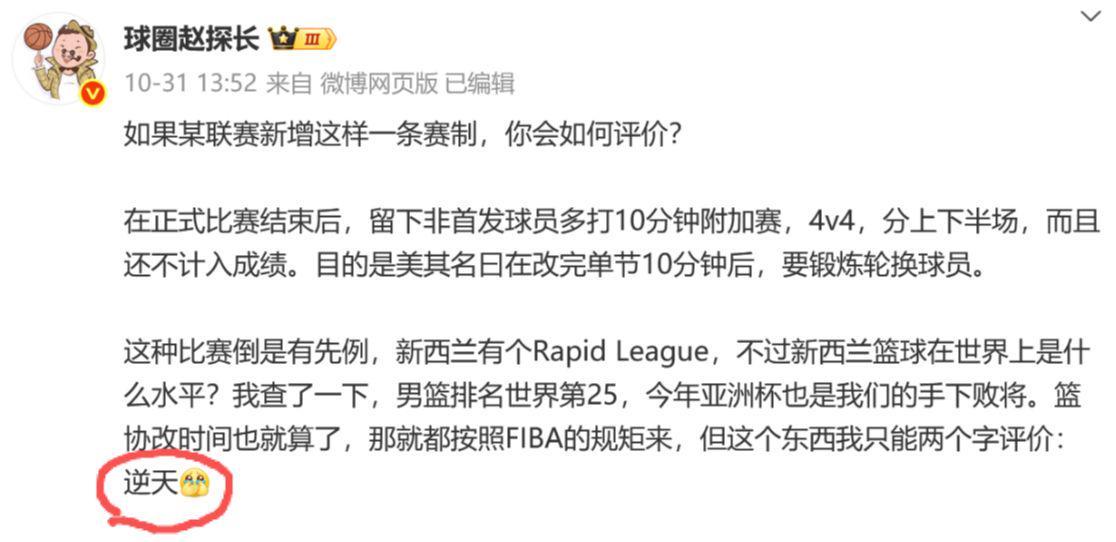

据知名媒体人“球圈赵探长”透露,某联赛正在酝酿一项新赛制:在正式比赛结束后,安排非首发球员进行10分钟的4v4附加赛,分上下半场进行,且比赛结果不计入联赛成绩。该赛制被解读为“在缩短单节时间后,为轮换球员提供更多锻炼机会”的举措。

从媒体人与网友的互动来看,这一“某联赛”极有可能指向CBA。然而,由于附加赛成绩不计入排名,这种“表演性质”的比赛被质疑缺乏实际价值。正式比赛结束后,球员往往身心疲惫,且归心似箭,难以全身心投入一场可能无人观战的附加赛。若此赛制真的落地,无疑将是中国篮球的悲哀。

当然,CBA和篮协领导关注年轻球员成长的初衷值得肯定。但对于那些实力尚未达到CBA标准的年轻球员,或许可以考虑将其下放至发展联盟(CBDL)或NBL联赛。然而,这两个联赛目前存在诸多漏洞,亟待完善。

以CBDL为例,尽管其定位为CBA的发展联盟,但高层并未充分利用这一平台。目前,该联赛多由在CBA坐冷板凳的球员与尚未升入CBA的青年队球员组成,导致一些在CBA难获机会的球员在发展联盟中轻松砍下高分。长此以往,CBDL将愈发鸡肋,无法真正起到培养新人的作用。

正如前文所述,CBA应坚持优胜劣汰的原则,而非搞平均主义,试图照顾每一名球员。实力不达标者,只能接受被淘汰的命运。以NBA为例,每年都有大量球员被淘汰,但联盟从未试图照顾每个球员的情绪。上赛季的CBA全明星赛,联盟曾搞出“每支球队至少有一名球员入选”的闹剧。若CBA再添如此离谱的赛制,恐怕将令球迷失望至极。

与其在CBA赛制上搞些“小聪明”,这些所谓的决策者倒不如花心思扩大CBDL和NBL的影响力,借鉴日本B联赛的经验,推行联赛分级制度,避免一些实力不足的球员长期在CBA混日子。唯有如此,中国篮球才能真正实现可持续发展。