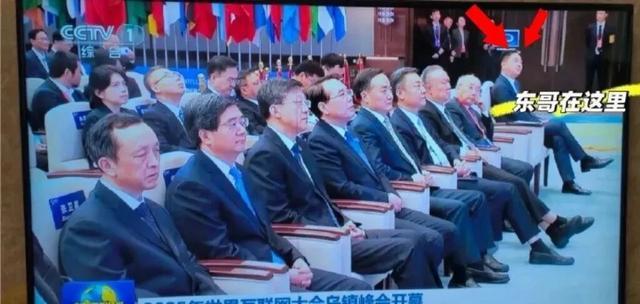

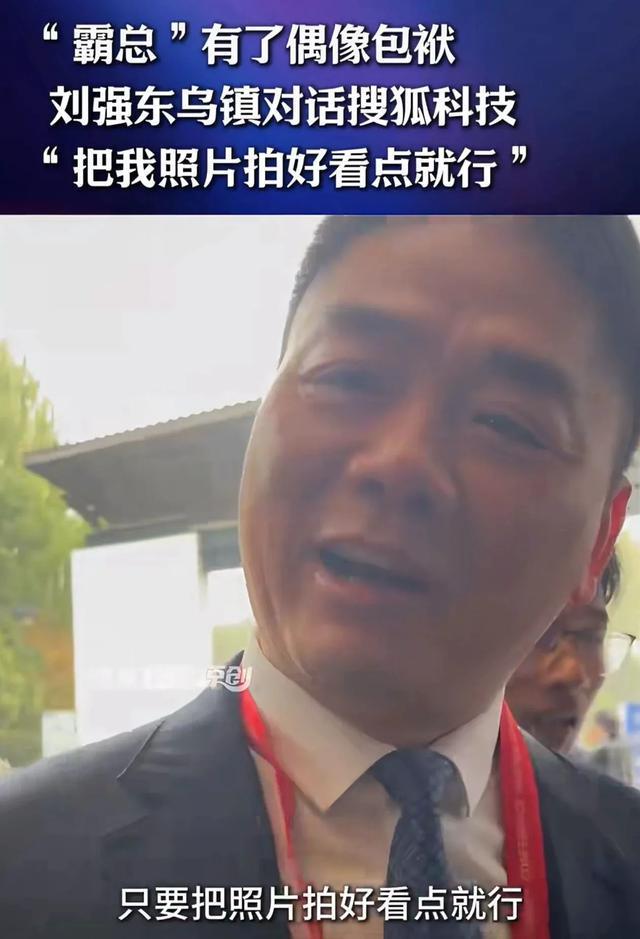

家人们!最近乌镇的世界互联网大会可谓精彩纷呈,而京东创始人刘强东的一番言论直接引爆全网——他不仅登上《新闻联播》稳坐第一排,更抛出一个震撼性的设想:“未来我们可能每周只需工作一天,甚至一小时!”这一观点瞬间在社交媒体掀起讨论热潮,有人质疑是“画大饼”,也有人认为这体现了技术进步的终极意义。那么,这背后究竟藏着怎样的经济逻辑?

在乌镇的演讲中,刘强东直言不讳地指出:“社会物流成本过高,不仅浪费国家资源、蚕食企业利润,还会加剧环境污染。”这一观点并非空穴来风。根据国家邮政局与发改委的公开数据,我国社会物流成本占GDP比重仍高达12%,而发达国家普遍低于8%。刘强东曾算过一笔账:若将这一比例降至6%,仅2024年国内企业就能多赚数万亿元净利润。

这笔“隐形账”的背后,是整个国民经济的良性循环:企业利润提升后,可加大技术研发投入;员工收入增长带动消费升级;消费旺盛进一步刺激生产,形成“研发-就业-消费”的闭环。正如刘强东所言:“物流成本就像国民经济的毛细血管,只有通畅了,整个身体才能健康运转。”

京东的实践已走在行业前列。刘强东透露,北京的京东分拣中心90%的人工已被机器人替代,明年4月还将建成“全球首个全无人配送站”。这一场景并非科幻:包裹从入库、分拣到装车、送货,全程无需人工干预,24小时不间断运作,彻底解决双十一爆仓与配送员招聘难题。

事实上,物流无人化已渗透至日常生活。无人机配送偏远山区、无人车穿梭写字楼、智能柜覆盖社区……京东的野心在于彻底攻克“最后一公里”痛点。据内部测算,全无人配送站可使单日配送量提升5倍,同时将人力成本降低70%。

刘强东的核心逻辑是:“机器人时代不会终结人类工作,而是让机器承担重复劳动,人类转向创造、艺术、教育等更具价值的工作。”这一愿景令人向往,但现实挑战不容忽视。

首先,技术瓶颈亟待突破。全无人配送站需应对复杂路况、极端天气与包裹安全等问题,依赖AI、大数据与物联网的深度融合。其次,社会转型压力巨大。当分拣员、配送员被机器取代,这些劳动者能否顺利转型至新兴职业?教育体系能否快速培养符合需求的人才?

更关键的是技术红利的分配机制。物流成本降低带来的利润,是流向股东口袋还是用于提升员工福利、创造新岗位?网友的担忧颇具代表性:“我不怕机器人抢工作,怕的是被抢了工作却分享不到技术红利。”过去十年,自动化与AI已取代大量流水线工人与银行柜员,但新岗位往往要求更高技能,许多劳动者难以快速适应。

刘强东抛出这一话题,远不止为京东技术背书,更在提醒行业与社会:技术进步的终极目标是普惠大众,而非少数人获利。降低物流成本、推进自动化只是手段,激活经济活力、提升全民生活质量才是目的。

实现“每周工作1小时”的愿景,需多方协同:企业需持续投入技术研发;教育体系需培养创造力与情感沟通能力;社会需建立职业培训体系;制度需保障技术红利公平分配。正如刘强东所言:“未来是机器解放人类还是裹挟人类,答案掌握在每个人手中。”

商悟社由媒体人张志雪创办,全网百万粉丝,若转载请注明来源。