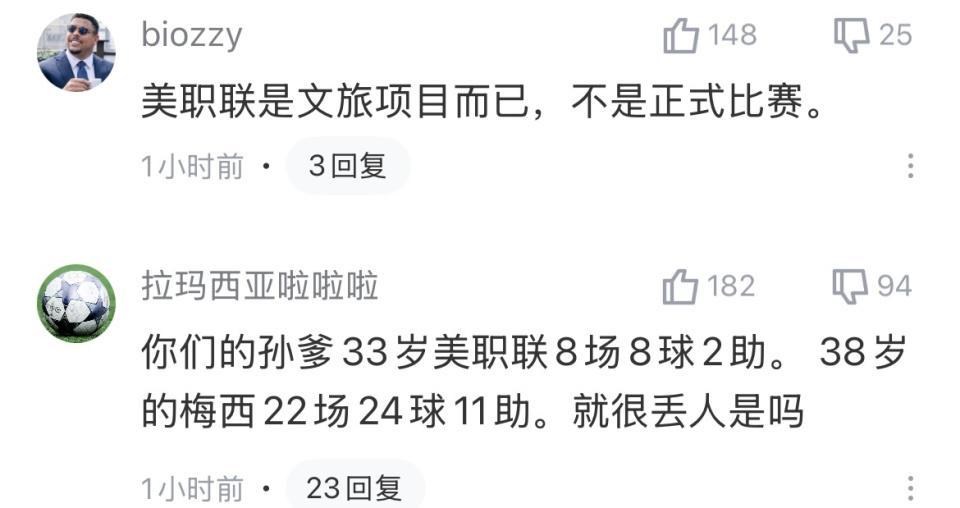

今夏,孙兴慜以亚洲球员身份加盟美国职业大联盟洛杉矶FC,迅速成为联赛焦点。短短8场比赛,他交出8球2助攻1次造点的成绩单,场均进球+助攻(G+A)高达1.25。这一数据不仅让球迷惊叹,更引发了关于“联赛加成”与“个人能力”的激烈讨论:是孙兴慜实力碾压,还是美职联环境过于友好?

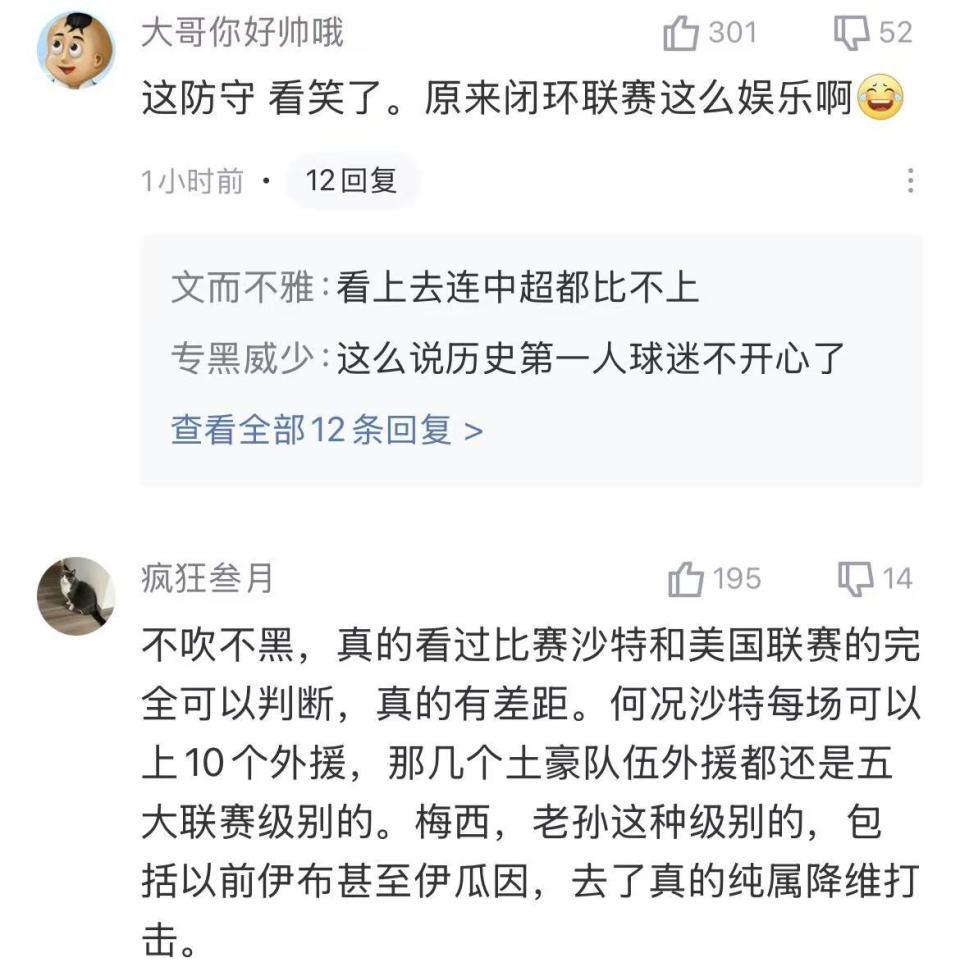

围绕孙兴慜的数据,网友观点主要分为三类:

观点1:联赛节奏助前锋“刷数据”

美职联以快节奏、大空间、多对攻为特点,前锋往往能获得更多射门机会。部分球迷认为,这种环境让孙兴慜的进球效率被放大。

观点2:顺风球“吃饼”机会多

当球队领先时,头牌球员更容易获得补射、门前抢点等“轻松进球”机会。有人质疑,孙兴慜的部分数据来自比赛末段的“垃圾时间”。

观点3:需长期数据对比才公平

多数理性球迷指出,仅凭8场比赛难以判断数据真实性,应将孙兴慜的表现与梅西、伊布等球星在美职联的长期数据对比,才能得出客观结论。

为验证观点,我们梳理了亨利、比利亚、德罗巴、鲁尼、伊布、梅西等球星在美职联的场均数据:

1. 样本量决定结论可靠性

孙兴慜8场1.25G+A的开局虽惊艳,但样本偏小,易受状态、对手战术等因素影响。而历史球星的场均数据多基于33-122场比赛,更能反映真实水平。直接对比短期峰值与长期均值,容易产生误判。

2. 梅西的数据并非“普遍现象”

在美职联,伊布的1.18G+A已属顶级,但梅西的1.38显著高于其他球星。这表明“美职联易刷数据”的说法过于简单,梅西的统治力更多源于个人能力。

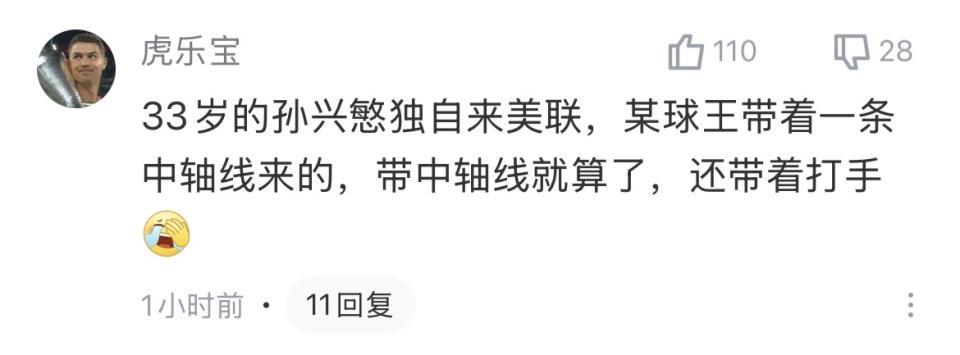

3. 角色差异影响数据结构

孙兴慜在洛杉矶FC主要担任终结者,依赖纵深冲刺和门前抢点;而梅西在迈阿密国际兼具组织与终结,场均0.47助攻体现其全面性。两者的“高产”本质不同。

4. 稳定性是衡量标准

美职联赛程密集、客场旅行强度高,维持高场均数据难度极大。梅西能将长期均值压在1.38,关键在于稳定性,而非偶尔爆发。

评估球员数据时,需结合以下指标:

若三项指标均领先,则“联赛简单”无法解释球员的高产。

以孙兴慜的无球启动、反击速度和双足终结能力,适配美职联节奏是天然优势。若他能将赛季均值稳定在0.9-1.1G+A,将跻身联盟历史第一档;若进一步逼近1.3,则具备与梅西“长期统治力”对话的资格。

孙兴慜的爆发是实力与体系适配的结果,而梅西则用更长周期证明了统治力。在同一赛场,短期高光与长期均值需分开看待,进球与助攻需综合分析。美职联并非“人人都能刷”,真正的差别在于球员能否持续产出,并带动全队提升。