10月的国际局势比秋风更显寒意,当俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫抛出“核打击不是玩笑”的警告后,原本计划向乌克兰交付“战斧”巡航导弹的特朗普政府迅速踩下刹车。这场看似突然的武器交易变故,实则是核威慑阴影下多方势力的激烈博弈,牵动着欧盟、乌克兰与俄罗斯的敏感神经。

乌克兰迫切需要的不是无人机干扰系统或小型战斗车辆,而是能穿透俄罗斯纵深防御的“战斧”巡航导弹。欧盟此次提供的650万欧元军事援助,更像是象征性支持——无人机干扰设备面对俄军重装甲体系时,犹如用勺子挖山,心意虽到却难改战局。

布鲁塞尔高调宣称“不设限制支持乌克兰”,实则掩盖了欧盟内部的犹豫与疲态。能源价格飙升、通胀压力加剧、社会情绪波动,迫使欧洲国家在继续制裁俄罗斯与避免冲突升级间艰难平衡。正如欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在基辅的表态,虽听起来强硬,却难掩对更大规模冲突的担忧。

乌克兰的焦虑与日俱增。前线反攻推进缓慢、战线持续胶着,唯有射程远、精度高的“战斧”导弹能真正改变战场态势。这种武器不仅是战术工具,更是西方从“口头支持”转向“实质介入”的战略信号。然而,等来的不是“战斧”而是欧盟的“战靴”,乌军方虽感激援助,却深知有限支持难以扭转战局,甚至可能迫使其采取更激进的战术,如袭击俄本土目标,进一步升级冲突。

卡拉斯的“无限支持”声明,另一重目标在于向华盛顿施压。欧盟试图通过“敲边鼓”促使特朗普尽快交付“战斧”,但特朗普政府显然不愿被催促,尤其是在欧洲未提供更多实质承诺的情况下。这场博弈暴露了欧美在援乌问题上的战略错位:欧洲希望美国承担更多责任,而美国则期待欧洲增加投入。

10月14日,梅德韦杰夫的警告如同一枚重磅炸弹:“战斧导弹可携带核弹头,美国若交付,俄罗斯有权对等回应。”这并非普通外交抗议,而是赤裸裸的核威胁。其策略老练:通过模糊但极具威慑力的表态,迫使对手暂停行动。这种“模糊恐吓”战略早在冷战时期便被美苏频繁使用,如今通过新闻头条传递,效果依旧显著。

“战斧”导弹的特殊性在于其核常兼备能力。俄方无法实时确认导弹弹头类型,可能误判为核攻击,一旦误解升级,自动反击机制或被触发。1983年苏联因误判北约军演险些动用核武的历史教训,至今仍警醒各方。

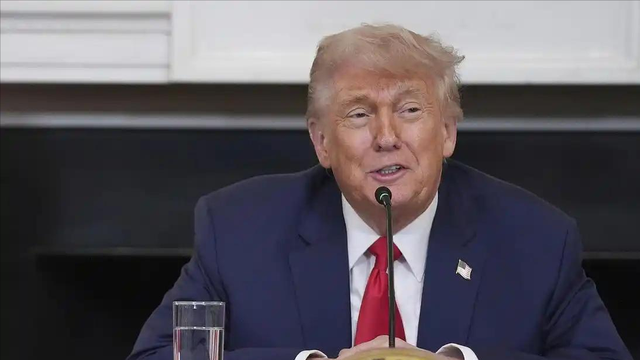

特朗普政府初期态度强硬,10月初还宣称要出售“战斧”,但一周后风向突变,白宫宣布暂停交付,需“与普京进行战略沟通”。这一转变并非示弱,而是权衡利弊后的策略调整:既要避免刺激俄罗斯,又不愿为乌克兰背上核冲突风险。美国内部对此分歧严重,军方主张通过北约间接交付以降低直接责任,政治顾问则担忧俄罗斯反击可能波及中东与亚太,最终特朗普选择“拖字诀”,等待情报评估更明朗、普京态度更清晰。

国际规则在此次危机中显得苍白无力。联合国会议因大国否决权形同虚设,欧安组织早已被边缘化。核不扩散条约虽高悬,却无人真正遵守。当前危机管理依赖暗线外交,如美俄专线联系,但互信缺失导致沟通效率低下。

短期来看,俄罗斯在此轮核威慑游戏中占据上风,特朗普的退让换来了暂时平静。然而,真正的危险在于误判可能引发的不可控升级,一旦核冲突被触发,任何一方都将难以收场。

特朗普的“改口”并非单纯惧怕俄罗斯,而是综合权衡大选节奏、对俄政策、盟友预期与舆论风向的结果。这种“边走边看”的策略,正是其交易型外交的典型体现。在特朗普眼中,“战斧”导弹是一张可兑换利益的牌:或用于与普京谈判停火框架,或迫使欧洲增加军费投入。然而,俄罗斯的“核提醒”打乱了这一计划,迫使交易暂时搁浅。

“战斧”交付暂停后,乌克兰战场形势持续拉锯。缺乏远程打击能力的乌军,只能依赖欧盟提供的小型装备,反攻步伐放缓,战术转向防守与骚扰。无人机、游击战与电子战成为主流,但难以打破僵局。为弥补火力缺口,乌克兰可能寻求土耳其无人机、以色列火箭系统甚至亚洲防务公司的武器,这将改变西方援乌格局,并可能卷入更多国家。

对欧盟而言,特朗普的忽视无异于一记耳光。卡拉斯的“无限支持”未获美国回应,再次暴露欧美战略裂痕。欧洲内部意见分歧严重:匈牙利亲俄、法国谨慎、德国纠结,集体行动力依旧薄弱。这场“战斧”风波预示着更混乱的国际秩序:大国代理冲突公开化、核威胁常态化、多边机制瘫痪化,临时外交与临场判断成为主流。

对中国而言,这一局势既是挑战也是机遇。挑战在于不稳定扩散与能源市场波动,机遇则在于可作为“调解者”推动局势降温,提升国际话语权。然而,未来局势走向仍取决于美俄博弈:特朗普的“暂缓”仅是交易前奏,而非终结。

俄罗斯一句核警告,让特朗普的“战斧”计划瞬间停滞。这场地缘对峙中,武器已超越其战术价值,成为核阴影下的博弈道具。欧盟援助力不从心,乌克兰在现实与期待间徘徊,美国战略摇摆则加剧局势复杂性。这不仅是乌克兰的困局,更是大国围绕秩序、威慑与风险的深度角力。谁能以智慧稳住局势,而非依赖武力,方能成为真正的赢家。