界面新闻记者 | 赵孟 界面新闻编辑 | 刘海川

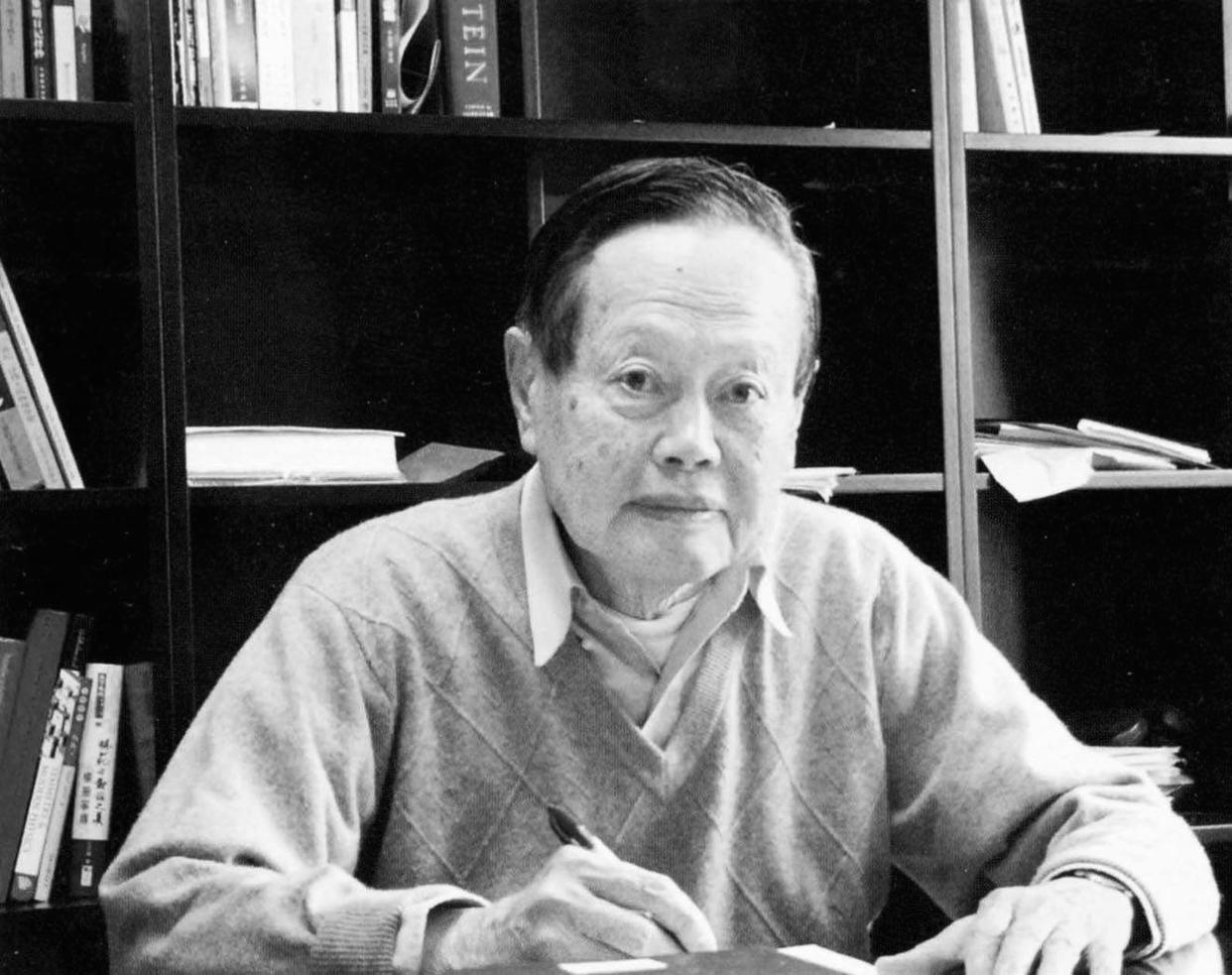

2025年10月18日,被誉为可比肩牛顿、麦克斯韦与爱因斯坦的理论物理学大师,1957年诺贝尔物理学奖得主杨振宁因病于北京逝世,享年103岁。这位跨越世纪的科学家不仅见证了现代物理学黄金时代的辉煌,更以学术成就与人文情怀搭建起东西方科学交流的桥梁,其逝世标志着全球科学界失去了一位具有里程碑意义的巨擘。

1922年,杨振宁出生于安徽合肥的书香门第。父亲杨武之作为芝加哥大学数学博士,曾担任清华大学与西南联大数学系主任。其名“振宁”源自父亲任教怀宁中学时的期许,而幼年的他便展现出惊人的天赋:4岁识得3000余汉字,5岁熟背《龙文鞭影》,中学时期更因阅读詹姆斯·金斯的《神秘的宇宙》立下“争得诺贝尔奖”的志向。

抗战爆发后,杨振宁以高二学历通过西南联大特招考试,虽初报化学系,但很快转向热爱的物理学领域。1948年,他在芝加哥大学获得博士学位后,于普林斯顿高等研究院与李政道展开长达十余年的合作。这段时期,两人提出的“弱相互作用中宇称不守恒”理论彻底颠覆了物理学界的传统认知,并因此成为首位获得诺贝尔奖的华人科学家。

杨振宁的科学贡献远不止于诺奖。1954年,他与米尔斯提出的杨-米尔斯理论以“非阿贝尔规范场”为核心,为电磁力、弱相互作用与强相互作用提供了统一数学框架,直接推动了粒子物理标准模型的建立。这一理论虽未直接获得诺奖,却如科学富矿般持续催生突破,先后助力7位科学家摘得诺贝尔物理学奖,成为现代物理学史上“衍生诺奖最多的理论框架之一”。

在学术生涯中,杨振宁始终心系祖国科学事业。1966年起,他执教于纽约州立大学石溪分校并创立理论物理研究所;1977年,他与梁恩佐等人成立“全美华人协会”,促进中美文化交流。回国后,他推动南开大学理论物理研究室与清华大学高等研究中心的建立,更以90岁高龄坚持为本科生授课,直言“回国教课不仅是文化观察,更是为了纠正‘重科研轻教学’的倾向”。

杨振宁曾多次公开表示,自己一生最大的贡献并非诺奖成果,而是帮助中国人克服了“不如人”的心理。这种民族自信的觉醒,在他2003年定居清华大学后愈发坚定。2015年,他放弃美国国籍恢复中国国籍,并以行动践行对故土的承诺:2021年,他将2000余件手稿、书信及艺术品捐赠给清华大学,设立“杨振宁资料室”;同年9月,在百岁寿辰上,他以“但愿人长久,千里共同途”为题发表讲话,寄望青年学者延续科学精神。

谈及长寿秘诀,杨振宁曾幽默称“可能是基因好”。75岁时,他虽患轻度心肌梗塞,但心脏搭桥手术的成功让他继续活跃于科研一线。物理学家李淼评价其地位可与海森堡、狄拉克比肩,更直言“在我年轻时,爱因斯坦是第一英雄,海森堡是第二,第三便是杨振宁”。

从《曙光集》到《晨曦集》,杨振宁用文字记录了对民族命运的关切。2007年,他在《曙光集》中写道:“我和联大同学成长于民族长夜,幸运的是,我们终于看见了曙光。”十年后,他在《晨曦集》中更新期待:“如今晨曦已现,若运气好,我或许能看到天大亮!”这位跨越世纪的物理巨匠,以科学为炬,照亮了人类认知的边界,更以文化自信为灯,指引着民族复兴的方向。