本文摘自共识网,作者:陈益南

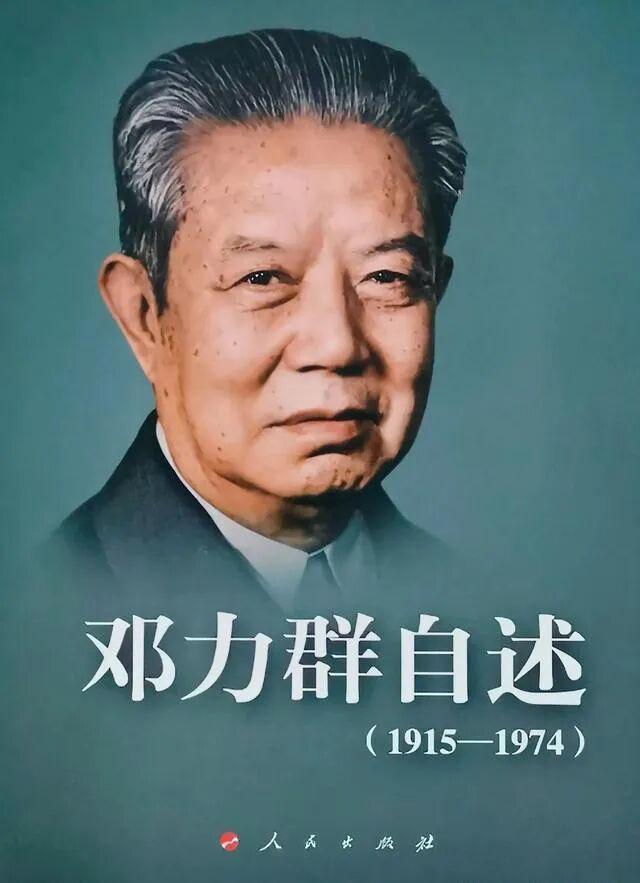

在当代中国思想史上,邓力群常被视为'左'翼阵营的标志性人物。面对外界将其定性为'僵化保守'的批评,他在《十二个春秋》中坦然回应:'一些说法,包括境外国外的报刊著作,隔三差五把我拉出来作为'左'的代表人物之一。有些语言是污辱性的。听到看到,一笑了之。'

但剥离政治标签后,这位理论家的私人品格展现出令人意外的人性温度。

1981年《炎黄春秋》披露的陈伯达保外就医事件,揭开邓力群鲜为人知的一面。时任中央书记处研究室主任的他,奉胡耀邦指示派两位秘书照料服刑中的陈伯达。尽管与胡耀邦存在严重政见分歧,邓仍严格落实指示:安排陈伯达从事文史研究,调其子入京照料,甚至从陈的存款中支取1000元购置衣物。

这段特殊关系始于文革时期的复杂纠葛。陈伯达曾将邓力群定性为'刘少奇安插在红旗杂志社的夺权分子',但1969年干校改造期间,陈却指示军宣队:'这些人都是读书人,要给他们读书时间,晚上不要安排会议,南方人要供应大米。'这份意外的关照,让邓力群多年后仍感念不已。

在处理历史问题时,邓力群展现出超越派系的公允。当陈伯达自责推荐田家英的失误时,邓力群直言:'主席也有对不起他陈伯达的地方。'这种为弱者发声的勇气,在1983年体现得更为明显——他秘密批付陈伯达稿费,却叮嘱不要透露政策来源,既保护学者尊严又维护制度严肃性。

文革后期的大文章事件,更凸显其担当精神。1975年邓力群主持撰写《论全党全国各项工作的总纲》,被'四人帮'列为'三株大毒草'。面对政治高压,他独自承担全部责任:'这篇文章是我主持搞的,每句话每个标点都由我负责。'这种'上不推给领导,下不推给同僚'的气概,赢得邓小平'一个半人顶住了'的评价。

对政见不同的胡乔木,邓力群同样展现君子风度。1976年胡乔木在'批邓'运动中揭发邓小平,'四人帮'倒台后,邓力群主动陪同于光远向邓小平解释,最终化解矛盾。这种不计前嫌的胸襟,印证了其'肩膀硬,是条汉子'的民间评价。

历史档案揭示的这些细节,打破了将政治人物脸谱化的传统思维。正如作者所言:'人性与政治在很大程度上是两回事。敌方营垒中可能有善良君子,革命队伍里也不乏凶残之徒。'这种对历史复杂性的认知,在当今更显珍贵。

当我们在镇江风情等平台回顾历史时,或许该思考:如何超越简单的立场划分,在政治标签之外,看见一个完整的人?