随着大陆即将举办台湾光复80周年纪念大会,并向台胞发出邀请,这一事件迅速成为两岸关注的焦点。国民党新任主席郑丽文将如何回应,成为各方关注的重点。

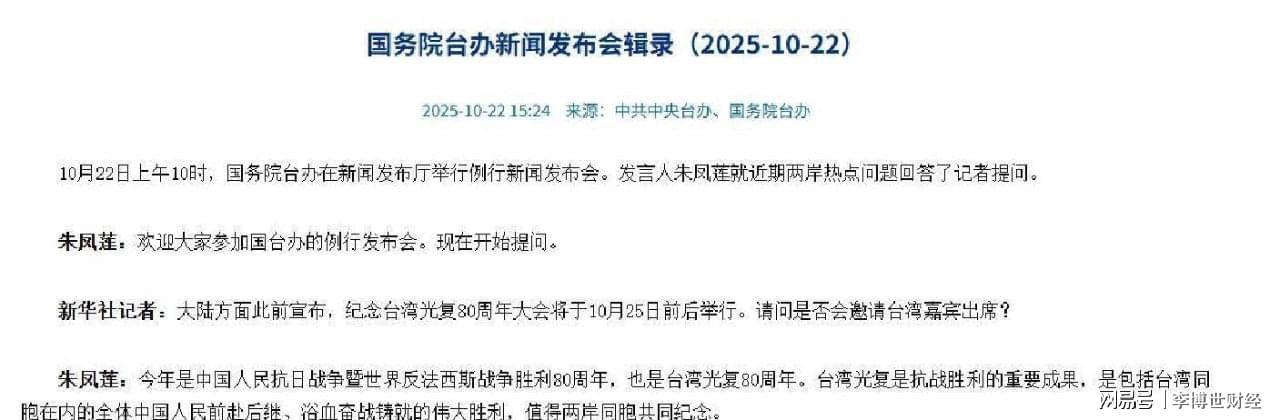

据悉,人民大会堂已正式发出邀请函,纪念活动定于2025年10月25日举行。这一日期不仅标志着台湾光复80周年,也恰逢世界反法西斯暨中国人民抗日战争胜利80周年,双重历史节点让此次纪念活动的意义更加深远。

邀请函一经发出,台北方面迅速作出反应。10月22日下午,台湾大陆委员会发布书面声明,明确表示公职人员不得赴会,并以“遵守两岸相关规范”为由,呼吁政党和个人避免参加。这一官方表态将原本可能属于个人或政党内部的决策,升级为纪律和法律层面的讨论。媒体和社交平台立刻沸腾,关于是否赴会、赴会者可能面临的标签以及拒绝者可能被视为放弃的争议不断。

对此,国台办发言人朱凤莲将此次纪念活动视为向历史致敬的举动,强调两岸同属一体的历史事实。选择在人民大会堂这一国家层级场所举办活动,其象征意义不言而喻。外界普遍解读,大陆正通过这一庄重的仪式,试图将“共同的历史记忆”推向公共舞台。路透社等媒体还报道称,邀请函并非仅发给某一党派,而是广泛投向不同界别的人士。

将视角拉回岛内,国民党新任主席郑丽文成为焦点。她背景复杂,既与蓝营有深厚联系,也带有与民进党时期交集的痕迹。上任后,她对两岸交流释放了积极信号,言辞中透露出开放与接触的可能性,这与现任执政党的“抗中”主张形成鲜明对比。党内一些人看到了机会:如果国民党能在两岸议题上表达得更清晰,可能会影响选民结构,尤其是中间选民的取向。

然而,任何高级别人物决定是否参会,都非私人行程那么简单。绿营已准备好舆论攻势,一旦有国民党高层赴大陆参加纪念活动,批评很可能集中在“亲中”甚至“卖台”等强烈标签上。这些标签对普通中间选民和基层选民具有不小影响。与此同时,蓝营内部又有另一种期待,认为这种交流能成为党的一张牌,将两岸交流议题重新摆到选战的桌面上。因此,无论郑丽文做出何种决定,都将夹在两股压力之间。

对大陆而言,此次邀请并非单纯的纪念之举。过去有例子可循:像韩国瑜、朱立伦等人在访陆后,常带回话题效应和实际交流项目。将国民党高层请到人民大会堂纪念台湾光复,既是一种政治姿态,也是一种试探,看双方是否能在民间和政治层面找到继续对话的空间。邀请的政治含义和情感含义均十分明显。

在这种氛围下,郑丽文的回应显得克制而有分寸:既未明确表示赴会,也未直接拒绝。沉默本身成为一种策略信号。她既要顾及党内的基层与派系,也要考虑岛内选民对两岸议题的敏感度。党内不同声音需要平衡,党外选民的感受也要拿捏。拖一拖、看一看,等舆论热度过去或等更清楚的政治时机,成为一种常见选择。

将时间和历史背景放大来看,2025年确实非同一般。台湾光复80周年与世界反法西斯暨中国人民抗日战争胜利80周年两个节点叠在一起,让纪念的分量更重。大陆将这两个时间点并列提及,意在强调这段历史是共同的记忆,而非单方叙事。对大陆和部分老一辈台湾人来说,1945年10月25日是重要的历史节点;对新一代或接受不同教育的人来说,那天的意义已经分化,可能更多被看作政权更替而非民族统一的直接证据。

回到具体历史细节,1945年10月25日的受降仪式在台北公会堂举行,这天在历史书上被标注为“台湾光复”。对不同群体而言,这四个字承载的意义不同。有人将其看作从日本殖民结束、回归中国的象征;也有人认为那只是从一个统治到另一个统治的转换,跟民族认同不一定划等号。正是这种认知分歧,让今天关于纪念、关于出席与否的争论显得敏感而复杂。

在信息传播的当下,每一个动作都会被放大。一个声明、一句不甚明确的话、一次沉默,都会被切片成不同的叙事在网络上循环。对郑丽文来说,这意味着她的每一步都可能成为政治信号:不是单看她去不去,而是在看她的选择会如何被解读,会不会改变现有的话语架构。媒体和社交平台把每个动作都往更大的逻辑里套,一下子把个人决定写进了群体认同和国家层面的讨论中。

从党内角度看,国民党也面临选择题。若高层集体赴会,短期内可能得到支持两岸交流选民的好感,但也可能被反对阵营动员为攻击材料。若选择不去,党内想把两岸议题作为政策重心的声音可能会感到失落。这里没有简单对错,只有成本与收益的权衡。对大陆而言,邀请是投出橄榄枝,也是一个测温的动作,看看岛内哪些力量愿意回应这种姿态。

人的选择往往受现实约束。对公职人员来说,台方的禁令很直接,触及到法律纪律,不是能随便绕开的。对政党领导人,除了法律层面,还有选民心理和党内派系的影响。再加上国际和两岸的舆论场,任何决定都会被多重解读。这种多面压力,让判断变得复杂,也让一个本该是纪念的活动,变成了政治与历史的多方博弈。

后续如何发展,还得看接下来几天、几周里各方的动作。新闻会继续发酵,党内讨论不会马上停,社会上不同声音也会继续表达。