1972年2月21日清晨,北京城刚经历一场降雪,新华门的地砖上还残留着冬日的寒意。医疗组的值班医生在凌晨四点五十分记录下一则令人揪心的消息:毛泽东主席的心率骤降,血压几乎无法测出。经过紧急抢救,主席缓缓靠在枕头上,轻声说了一句:“还没写完字呢。”随后闭目休息。那一刻,所有贴身人员都意识到,这位七十九岁的老人,已走到了与时间赛跑的最后阶段。

尽管身体日渐衰弱,但毛泽东对阅读的热爱却丝毫未减。文件、史书、诗词,他依然坚持阅读,只是字体的字号越换越大。秘书张玉凤回忆,主席常常将大开本的《资治通鉴》摊在小折桌上,用手电筒补光,一读就是五六个小时。每翻完一页,他都会用铅笔在页角画个小钩,仿佛一个认真的学生。医生劝他少熬夜,他却抬手指向窗外昏暗的树影,轻声说:“你听,夜里安静,字说话才清楚。”

时间来到1973年初冬,警卫局面临一个棘手的问题:12月26日是主席的八十寿辰,是否要举办庆祝活动?张耀祠再三考虑后,向周恩来总理请示。总理点头同意:“简单一点,让家人聚聚。”当通知发到李敏手中时,她正在复兴门口排队买布票。夜里回到海淀的家,她翻出结婚时那件藏青呢大衣,反复熨平下摆的褶皱,还在口袋里悄悄塞进一瓶速效救心丸。

1973年12月26日傍晚,西长安街车流稀少,几辆吉普车缓缓停在中南海西门。李敏挽着爱人孔令华的胳膊,小跑着穿过垂花门。菊香书屋里暖气扑面而来,四菜一汤已摆好:红烧肉、剁椒鱼头、蒜泥空心菜、清蒸鲈鱼,还有一碗蛋花紫菜汤。厨师长陈志荣后来回忆:“主席说别铺张,比平时多一道鱼就行。”他心里清楚,老人其实吃不了几口。

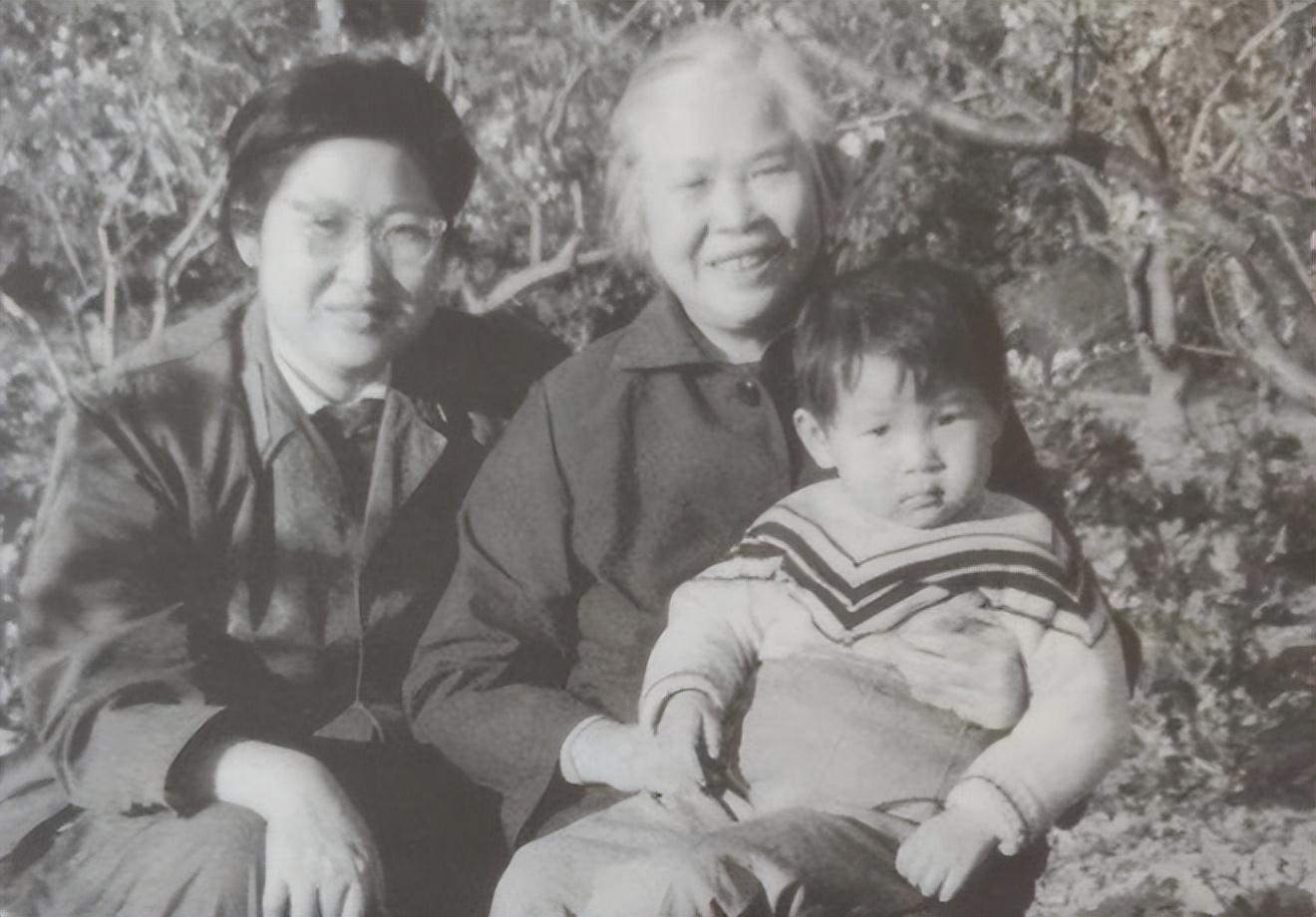

饭桌上,李敏坐在父亲左手边,孔继宁被抱到外公腿上。毛岸青也来了,穿着那条洗到发白的灰呢子裤,腰间被嫂子打了个布带,勉强合身。灯光下,老人右手青筋突起,食指轻轻抚着外孙软软的头发。“爸爸,全国人民都盼着您活到一百岁呢!”李敏的声音有些发颤,仿佛怕惊动了什么。话音刚落,室内静得只剩下暖壶的嘶嘶声。

“活那么久做什么?”毛泽东笑弯了眼睛,“秦始皇想万岁,四十九就走了。”他转向岸青,“你们年轻人得接力。”这句话轻飘飘的,却像石子落入水中,激起层层涟漪。李敏鼻子一酸,端茶的手差点失了力,她把头侧过去,假装整理围巾。孔令华低声在她耳边说:“别哭,爸不爱看眼泪。”李敏轻轻点头,泪却已经溢出。

那晚的谈话并没有庆生的喜气,反倒像一次深情的交代。毛泽东提起湘江,提起韶山冲的油菜花,还提到已故的友人:“陈毅如果在,会劝我再写两首诗。”说到林彪叛逃,他只用了三个字:“可惜啊。”屋里气氛沉沉,连桌上的红烧肉都凉得凝出油亮。李敏站起,为父亲舀了小半勺肉汤,轻声提醒:“趁热。”

九时许,毛泽东示意收桌。服务员刚端起盘子,医疗组便推来检测仪。血压、心率、血氧,每一步都记录得密密麻麻。测完后,他摆手让人都出去,只留女儿。灯光柔弱,墙上一枚旧钟发出均匀的滴答声。毛泽东忽然问:“娇娇,你最近读什么书?”李敏回答:“《彭德怀自述》。”老人嗯了一声,“好,多看,多想,不要怕。”这句话,李敏后来写进了日记。

十点半,寿宴正式结束。李敏临行前,父亲递给她一本《楚辞》,书页角落夹着一张字条:红笔写着“常回家”。她不敢抬头,怕眼眶失守,只应了一声“好”。走出菊香书屋时,北海的钟声遥遥传来,夜风裹着冷意,她抿了抿嘴角,把那张字条紧紧攥进掌心。

寿宴后不到两个月,老人的视力急剧下降,眼科专家诊断为老年性白内障并黄斑病变。文件开始由张玉凤贴耳朗读,批示改用粗头毡笔。警卫值班记录显示:1973年3月至1974年12月,主席平均睡眠时间不足四小时。医护建议重症监护,他坚持要搬到游泳池畔的小屋,理由是“离书房近,夜里方便看书”。

1974年6月,上海会议前,他在中南海散步时脚下一软,差点跌倒。吴阶平背着医箱冲过去测心率——52次,且极不规整。毛泽东笑道:“人老了,总得坏点零件。”可当天夜里,他还是吩咐秘书给李敏打电话,让她别操心,“爸爸还能写诗”。李敏放下电话,坐在床边发呆到天亮。

1976年春,病情明显恶化。为了减少感染风险,探望名额被严格限制。李敏隔着纱窗望见父亲苍白侧脸,却没敢出声,只默默记下呼吸机起落的节拍。9月8日,她终于获准进入病房。空气混杂药味与酒精味,她轻声唤:“爸爸。”老人眼皮微动,右手在掌心划了个弧线,仍是那句“要坚强”。护士记录:22时35分,患者短暂清醒,尝试握手。

9月9日零时十分,心电图曲线停止跳动。文件中称“抢救无效,逝世”。李敏握着那只冰凉的手,指尖僵硬,却始终没掉一滴泪。因为暗号已说明一切:坚强,是父亲最后的命令。

自1983年毛主席纪念堂向公众开放,李敏只在特定日子出现:12月26日和9月9日。她穿深色呢大衣,扶栏静立,手里一束白菊,偶尔轻声自语。有一次工作人员隐约听见她说:“要是再活二十年,也许能写完那本《论诗》的。”声音细得像一缕风,很快消散在人群的脚步声里。

毛泽东八十寿辰那晚留下的《楚辞》如今仍在李敏书房,纸张已泛黄,字条颜色却未见褪。她曾对友人解释:“父亲那天不是拒绝祝寿,他怕给我们留遗憾。”理解这句话,需要把目光投向那个寒夜:一桌家常菜、一段简短对话、一位老人对生命长度的淡然。岁月无情,但那句“常回家”,早已成为李敏此后一生的行走方向。

主席到底没活到一百岁,李敏的祝愿停在了记忆深处。然而在中国近现代史的时间轴上,1973年那个略显简朴的寿宴,像一颗微小却明亮的烛火,照见了伟人最后的温柔,也映出家国情与儿女情的交织。