近期,一部由美国历史爱好者制作的纪录片在全球范围内引发关注。这部没有煽情解说、没有夸张配乐的作品,仅凭古地图、解密档案和国际文件的堆叠,就将沉寂多年的钓鱼岛争议重新推上全球舆论的风口浪尖。中、美、日三国的舆论场因此沸腾,持续70年的领土争端是否会因此迎来转折?

在华盛顿国家档案馆的数字化档案库中,一份1971年的美国国务院解密照会成为纪录片的核心证据。照会明确写道:“将钓鱼岛施政权移交日本,绝不意味着主权归属的改变。”这一表述与公众长期认知形成强烈反差,揭示了“行政权≠主权”的法律界定。

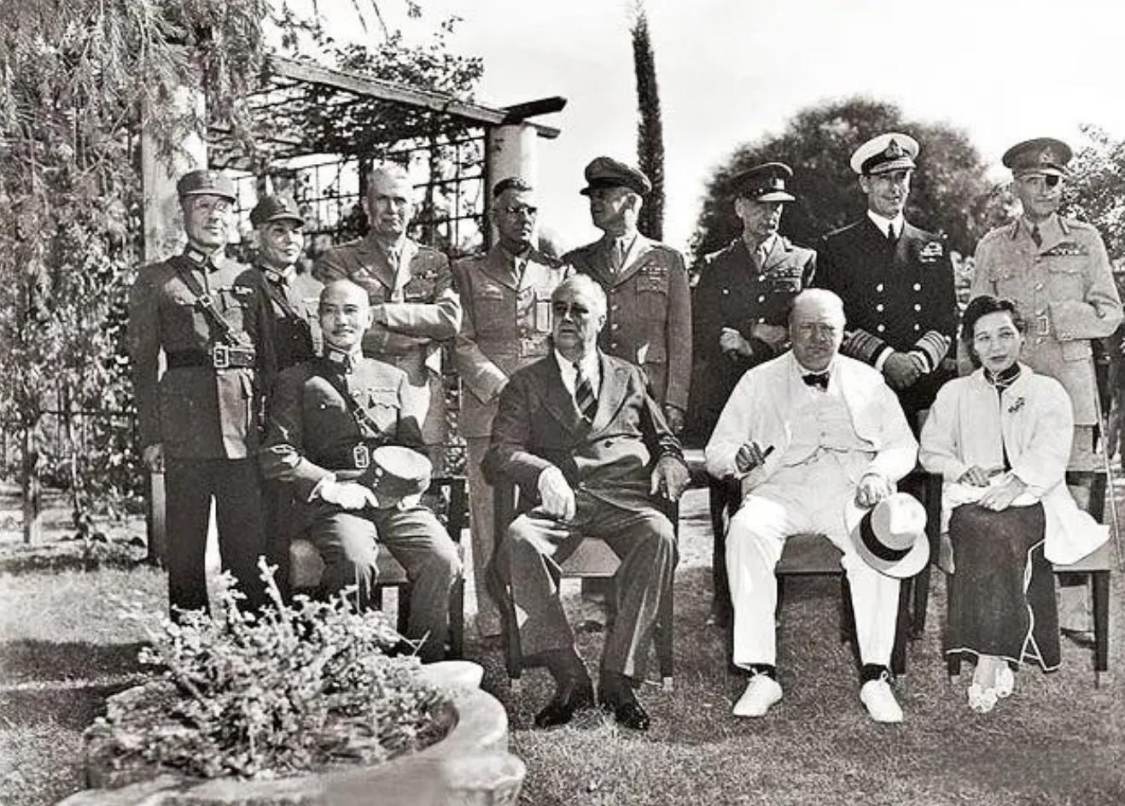

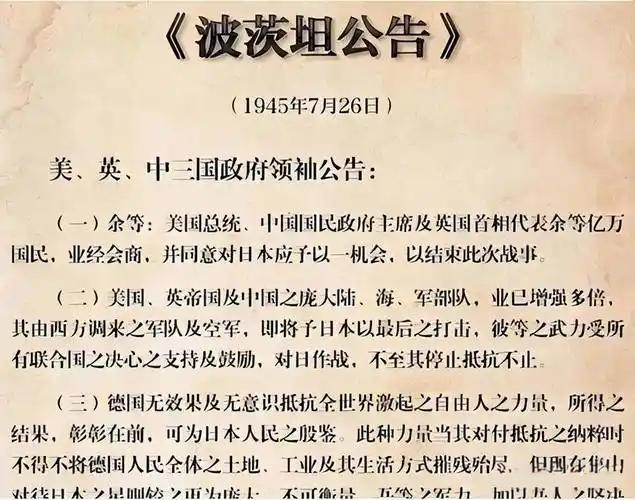

这一原则的源头可追溯至1943年的《开罗宣言》。宣言规定:“日本所窃取于中国之领土,例如台湾、澎湖群岛等,必须归还中国。”1945年的《波茨坦公告》第八条进一步强化这一原则,限定“日本主权必将限于本州、北海道、九州、四国及吾人所决定之其他小岛”。

纪录片将这些国际法文件与中国明清时期的海防地图并置分析,形成完整的法理链条。1403年的《顺风相送》明确记载“钓鱼屿”为中国航标,1719年的《中山传信录》则界定赤尾屿为中琉海上边界。这些史料通过美国国家档案馆和中国第一历史档案馆的数字化工程,首次以高清影像形式面向公众,打破了学术圈对历史证据的垄断。

值得注意的是,1951年的《旧金山和约》因排除中华人民共和国参与而被中国政府视为非法无效。即便在这份文件中,日本也仅被要求“放弃对台湾、澎湖之所有权利”,而非主权转让。美国政府当时的内部备忘录更直白指出:“该和约不涉及任何领土主权的最终处置。”

1971年是钓鱼岛争议公开化的分水岭。美日签署《琉球群岛及大东群岛归还协定》,将钓鱼岛纳入冲绳行政权移交范围。这一举动立刻遭到中国大陆与台湾当局的共同抗议。迫于压力,美国国务院同年发表声明称:“在中日领土主张中保持中立,施政权移交不影响主权争议。”

纪录片曝光的档案显示,这类外交照会在1950-1970年代间反复出现,形成完整的政策链条。2012年,日本单方面宣布“国有化”钓鱼岛,引发中日关系剧烈震荡。中国海警船随即启动常态化巡航,次年设立的东海防空识别区更将争议推向国际安全议程。

耐人寻味的是,纪录片披露美国国防部同期内部评估认为:“钓鱼岛主权争议应依据开罗宣言等战后文件解决。”这种官方立场与公众认知的差异,成为舆论发酵的关键爆点。

纪录片的“去情绪化”叙事反而增强了说服力。片中直接呈现美国档案馆藏的原始地图标注——1946年美国官方地图明确将钓鱼岛划入“台湾附属岛屿”范围。日本《朝日新闻》不得不承认:“这些档案与政府宣传的‘无主地’说法存在明显矛盾。”这种证据冲击让日本国内出现罕见的争议讨论,部分网民开始质疑官方叙事的完整性。

这场舆论风暴的特殊之处在于其推动者并非外交机构或学术权威,而是一位普通历史爱好者。借助各国档案馆的数字化成果,创作者将原本分散的史料编织成完整证据链:从明朝册封使的航海记录,到杜鲁门政府的外交密件;从《波茨坦公告》的签署原件,到1971年美国参议院听证记录。

这种“数字考古”方式证明,信息开放正在重塑国际争议的叙事权力格局。不同国家的受众反应折射出争议的复杂性。中国观众视其为“国际法理支持”,日本社交媒体上则爆发“史料解读之争”,美国历史学界更关注其“民间档案整理”的方法论价值。

有学者评论:“当档案影像取代情绪化口号,公众讨论终于触及争议核心——不是民族主义宣泄,而是法律文件的文本解读。”如今,美国国家档案馆的数字化馆藏已开放超过300万页涉亚太战后档案,中国第一历史档案馆的明清海防图数据库访问量累计突破千万次。

这种“点击即可见证据”的时代变革,让70年争议呈现新可能。正如纪录片结尾所暗示的:真相从未远离,只是需要跨越档案馆门槛的勇气。

争议或许尚未终结,但当解密档案取代单一叙事,当法理分析替代情绪对抗,这场持续三代人的领土争端,正悄然迎来基于证据对话的新起点。在信息公开的浪潮下,钓鱼岛争议的翻篇或许不在于某个戏剧性宣言,而在于每个普通人都能通过数字屏幕,直接触摸历史的原始肌理。