在澳洲,一个22岁的女孩,拥有两辆劳斯莱斯,悉尼顶层海景豪宅,享受奢侈品牌VVIP待遇,却几乎从不露脸、不发声、不社交。如今,她更是连法院都不去了,人去楼空,车也不见了踪影。杨兰兰的“消失”,绝非意外,而是一场精心策划的“隐身术”。

我们总好奇她究竟去了哪里,但真正值得深思的是:她为何能够如此轻易地消失?

在这个刷脸支付、人脸识别、大数据追踪无处不在的时代,普通人想躲都躲不掉。然而,在澳大利亚这样一个法治严密、监控遍布的国家,杨兰兰却能悄无声息地撤走所有痕迹,连一丝公开信息都不留。这背后,没有强大的资源、手段和“靠山”,是根本做不到的。

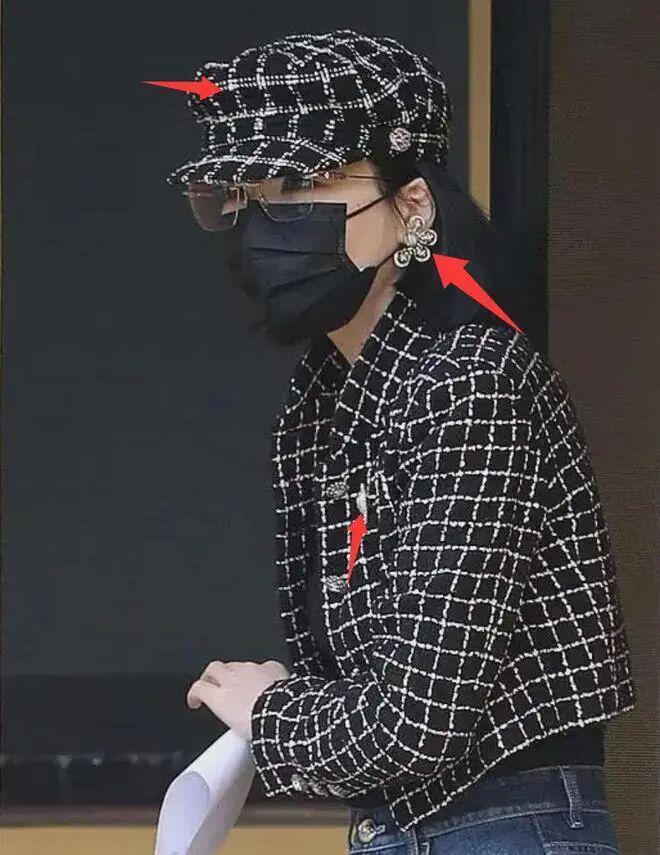

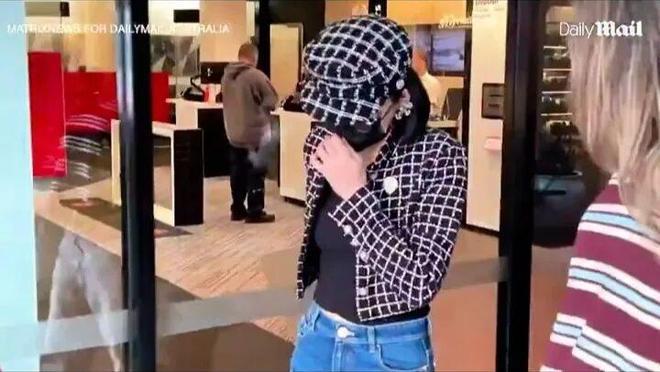

她的神秘,从来都不是偶然。社交媒体上,她只展示包包、手链、阳台风景,却从不露正脸,没有朋友,也没有生活日常。这不是低调,而是系统性地抹除个人信息。

她不是不想分享,而是不能分享。一旦露脸,就会引发一系列追问:钱从哪来?家在哪?背景是什么?这些问题,她显然不愿回答,更不愿被公众审视。

更耐人寻味的是,她多次缺席庭审。法律程序一再传唤,她却始终不现身。普通人若敢如此,早已被限制出境、冻结资产。然而,她却安然无恙,这说明了什么?

这说明她的团队早已准备好应对方案,她的“消失”,不是逃避,而是策略的一部分。

我们习惯用“富二代”“暴发户”来定义她,但真正的顶级财富圈,恰恰最怕被定义。他们不靠炫富立人设,而是靠“不可见”来保全自己。越透明的社会,越需要暗流涌动。你越查不到她,就越不敢动她。

杨兰兰的生活方式,像极了一种“反向生存法则”:别人拼命曝光,她拼命隐藏;别人靠流量变现,她靠沉默自保。在人人都想当网红的时代,她反其道而行,把“不存在”变成护身符。这不是任性,而是清醒。

她清楚知道,财富一旦暴露,就会引来审视、质疑、甚至风险。尤其是那种“来得快、数额大、来源模糊”的财富,更容易成为靶子。与其被动应对,不如主动隐身。

她的圈子也耐人寻味。不混澳洲上流社会,只在华人圈活动,这意味着她的资源网络是封闭的、自循环的。这种圈子不追求公开认可,只讲信任与默契。外人进不去,媒体也挖不透。

所以,她的“消失”根本不是终点,而是常态的延续。豪宅清空,车不见了,可能只是换了个地方,换了重身份,甚至换了名字。对她来说,物理上的搬家,远不如信息上的“断联”重要。只要没人知道她在哪、她是谁,她就安全。

我们羡慕她的奢华,却忽略了她的代价。她不能像普通人一样逛街、恋爱、发朋友圈,她的一举一动都可能是线索,一个照片角落就能暴露行踪。她的自由,是用孤独换来的;她的安全,是用隔绝换来的。

有人说她嚣张,敢不理会法律。可法律从来不只是条文,更是执行能力的博弈。她敢不出现,是因为她知道,规则对她有弹性。普通人迟到一次就被罚,她缺席数次却安然无恙,这本身就说明问题。

她的故事,也不是什么“豪门秘闻”,而是一面镜子,照出了现实的另一面:在这个看似透明的时代,真正的权力,是选择不被看见。

普通人被数据追踪,被算法定义,被社交绑架,而她,却能反向操作,利用规则、金钱和资源,把自己从系统中摘出去。这种能力,比豪车豪宅更值钱。

所以,别再问“杨兰兰去哪了”。她没去哪,她只是回到了她本来就在的地方,那个不被注视、不被讨论、不被定义的世界。在那里,她不需要解释,也不需要存在。她的“空白”,就是她的答案。

这个时代,人人害怕被遗忘,可有些人,最怕的,是被人记住。