近日,一起引发社会关注的司法事件有了新进展。一名55岁的农村妇女因在庭审过程中情绪激动、言语过激,被当地法院处以10万元罚款。该处罚决定经媒体报道后,迅速引发公众对司法程序公正性的讨论。

图:涉事农妇庭审现场相关图片(来源:网络)

据法院通报显示,该农妇在参与一起民事诉讼时,因对法官询问内容产生强烈不满,当场出现情绪失控行为。监控视频显示,其虽存在言语过激表述,但未造成庭审秩序严重混乱。法院最初依据《民事诉讼法》相关规定,以“扰乱法庭秩序”为由对其作出10万元罚款决定。

事件经网络传播后,多位法律专家指出,根据《民事诉讼法》第一百一十一条规定,对个人罚款金额通常不超过10万元,但需严格符合“情节严重”的法定要件。该农妇的言行是否达到法定处罚标准成为争议焦点。

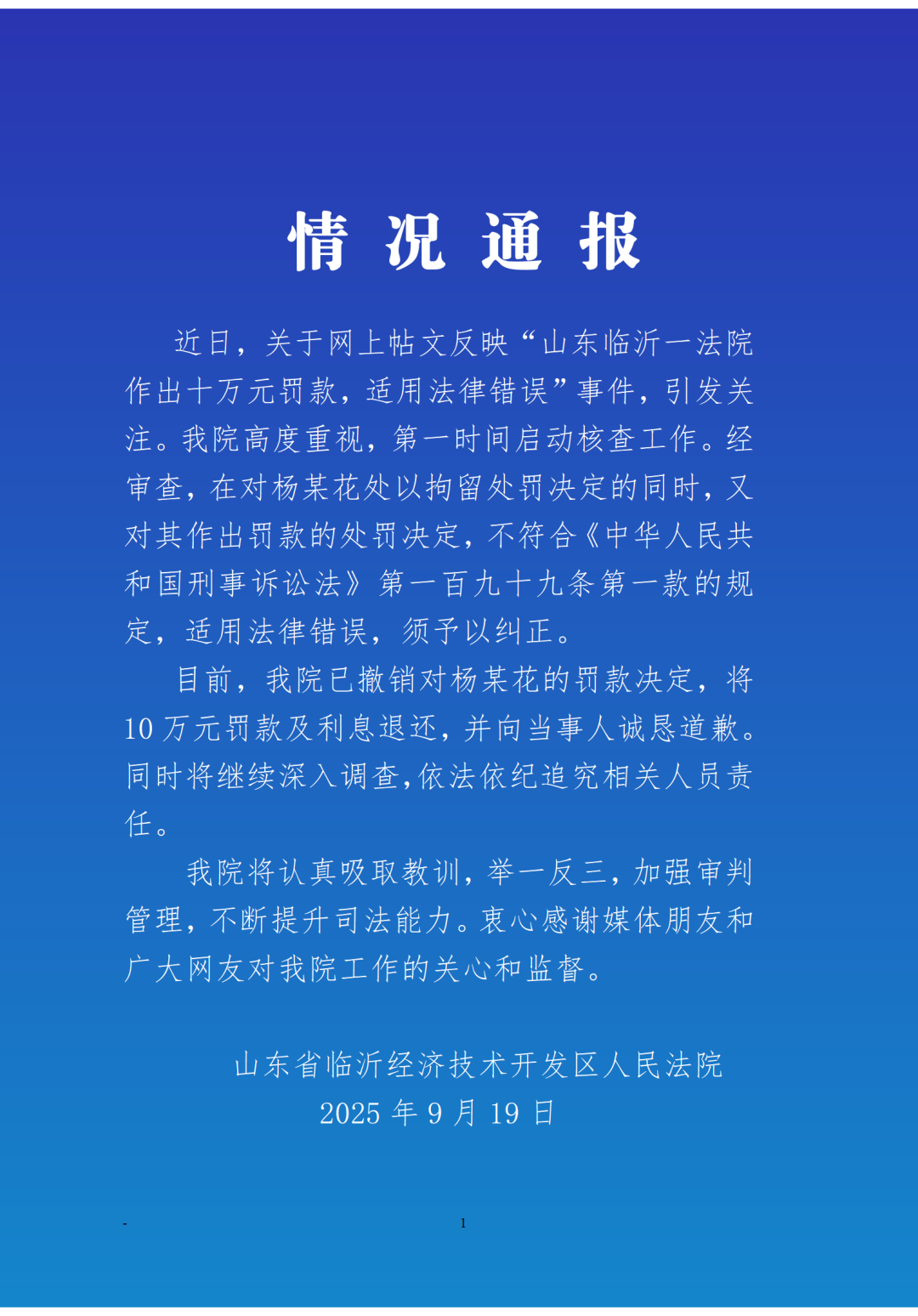

在舆论持续关注下,涉事法院启动内部复核程序。经审判委员会讨论认定,原处罚决定存在“事实认定不够全面、处罚幅度失当”等问题。近日,该法院正式发布通报,宣布撤销对农妇的10万元罚款决定,并表示将加强司法人员程序规范培训。

法律界人士分析指出,此案反映出基层司法实践中存在的两个关键问题:一是庭审情绪管理机制有待完善,二是罚款裁量标准需进一步细化。北京某律所主任表示:“司法权威的维护不能仅依靠高额罚款,更需要通过程序公正让当事人感受到法治温度。”

目前,涉事农妇已收到法院撤销处罚的书面决定。该事件也促使多地法院开始检视类似案件的处罚尺度,司法系统内部正酝酿出台更具体的庭审纪律处罚指引。