62岁的张伯紧攥体检报告,手心直冒冷汗——肿瘤标志物CA724超标40倍!他连夜做了胃肠镜、CT、PET-CT,甚至停掉了儿子买的灵芝孢子粉。奇怪的是,一段时间后指标竟逐渐恢复正常。这场虚惊揭开了一个被忽视的真相:肿瘤标志物筛查可能会误导所有人,无论是健康人还是癌症患者。

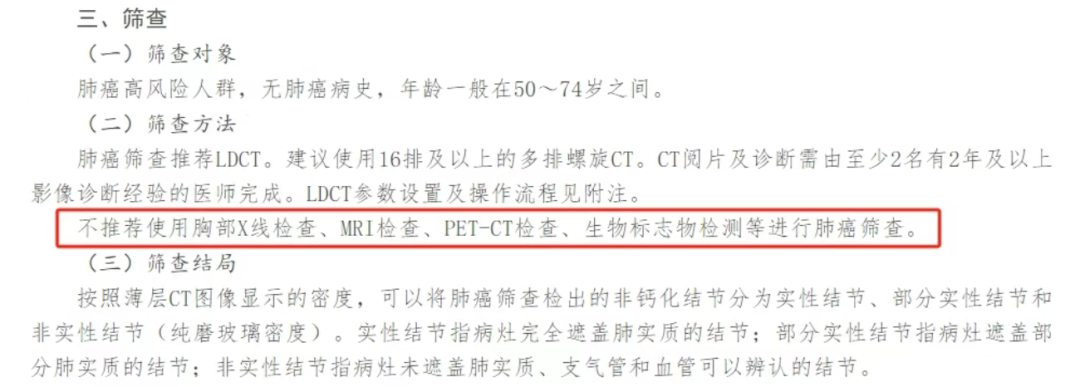

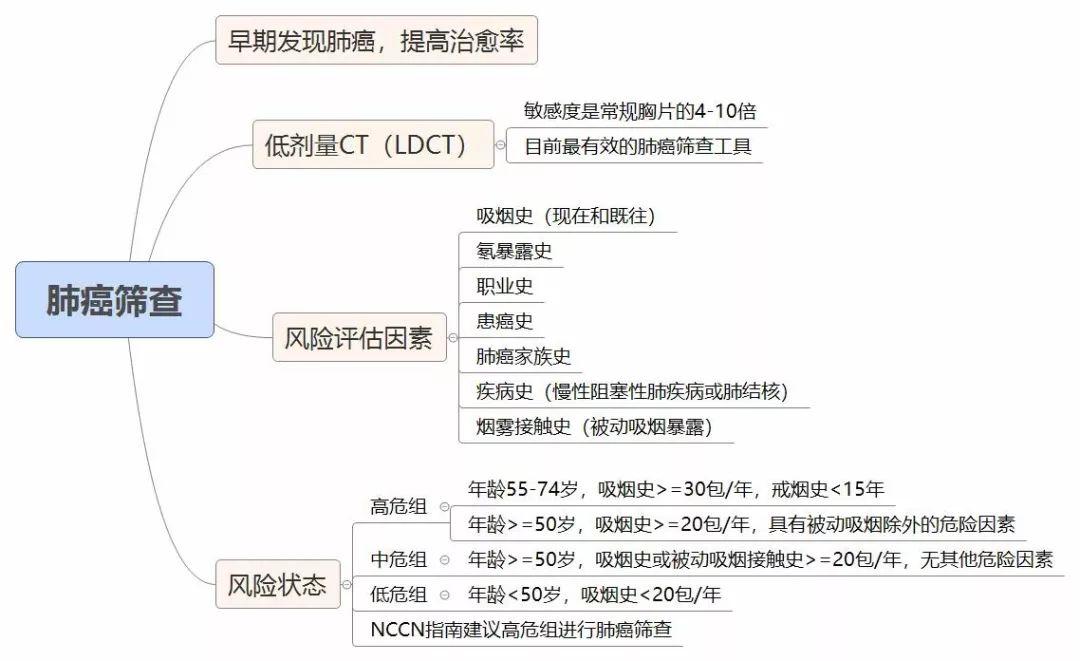

2024年,国家卫健委在《肺癌筛查与早诊早治方案》等文件中明确指出:不推荐包括肿瘤标志物、胸部X线检查、MRI检查、PET-CT检查用于肺癌筛查,低剂量螺旋CT是正解。

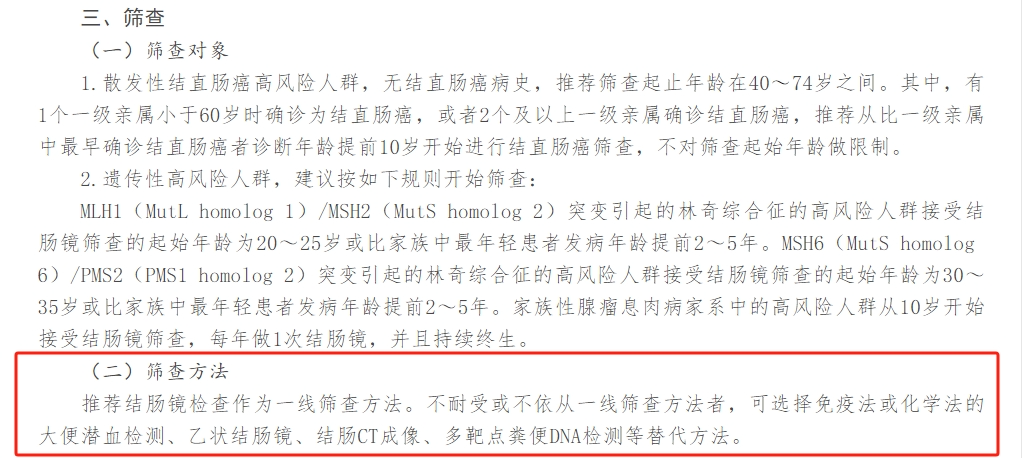

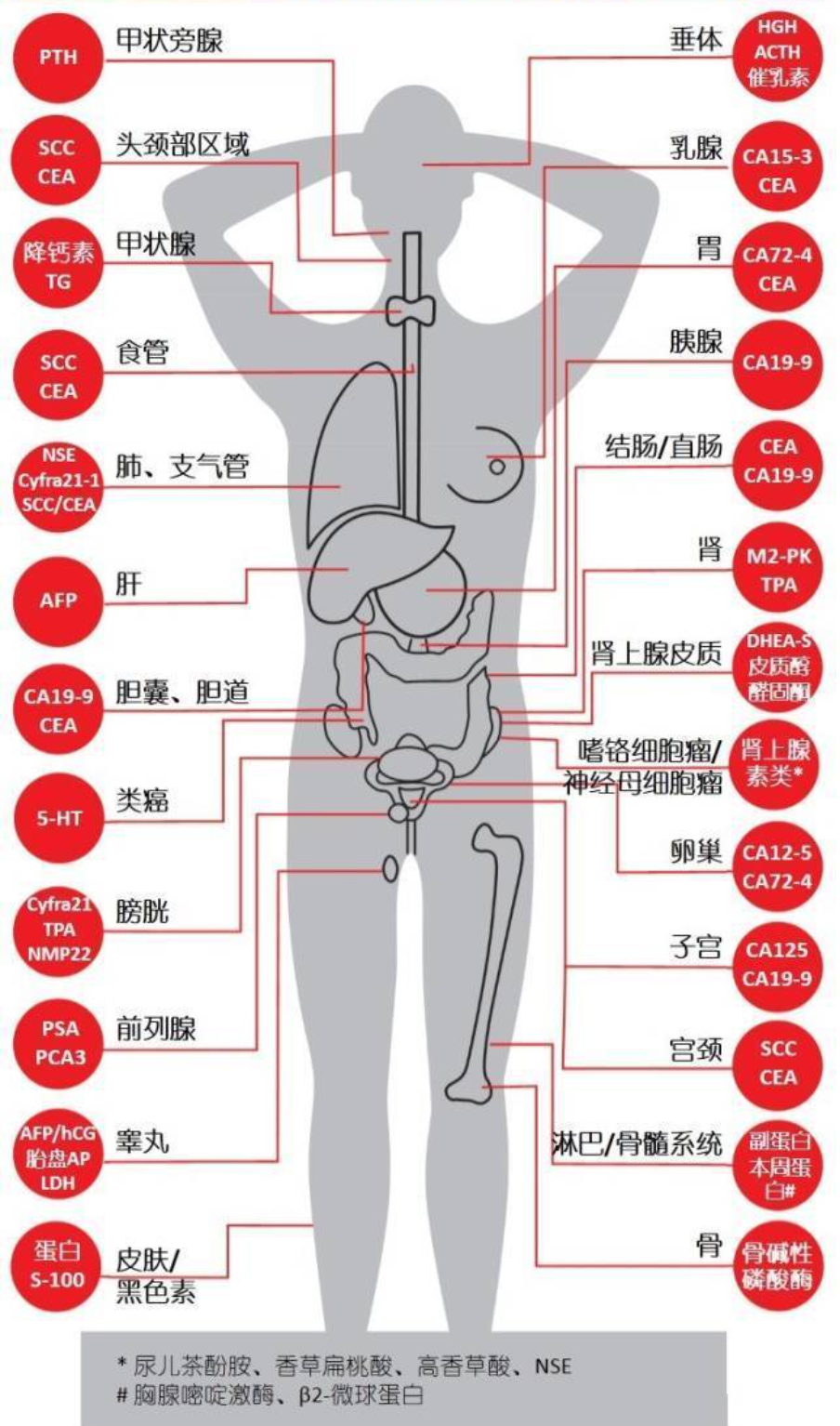

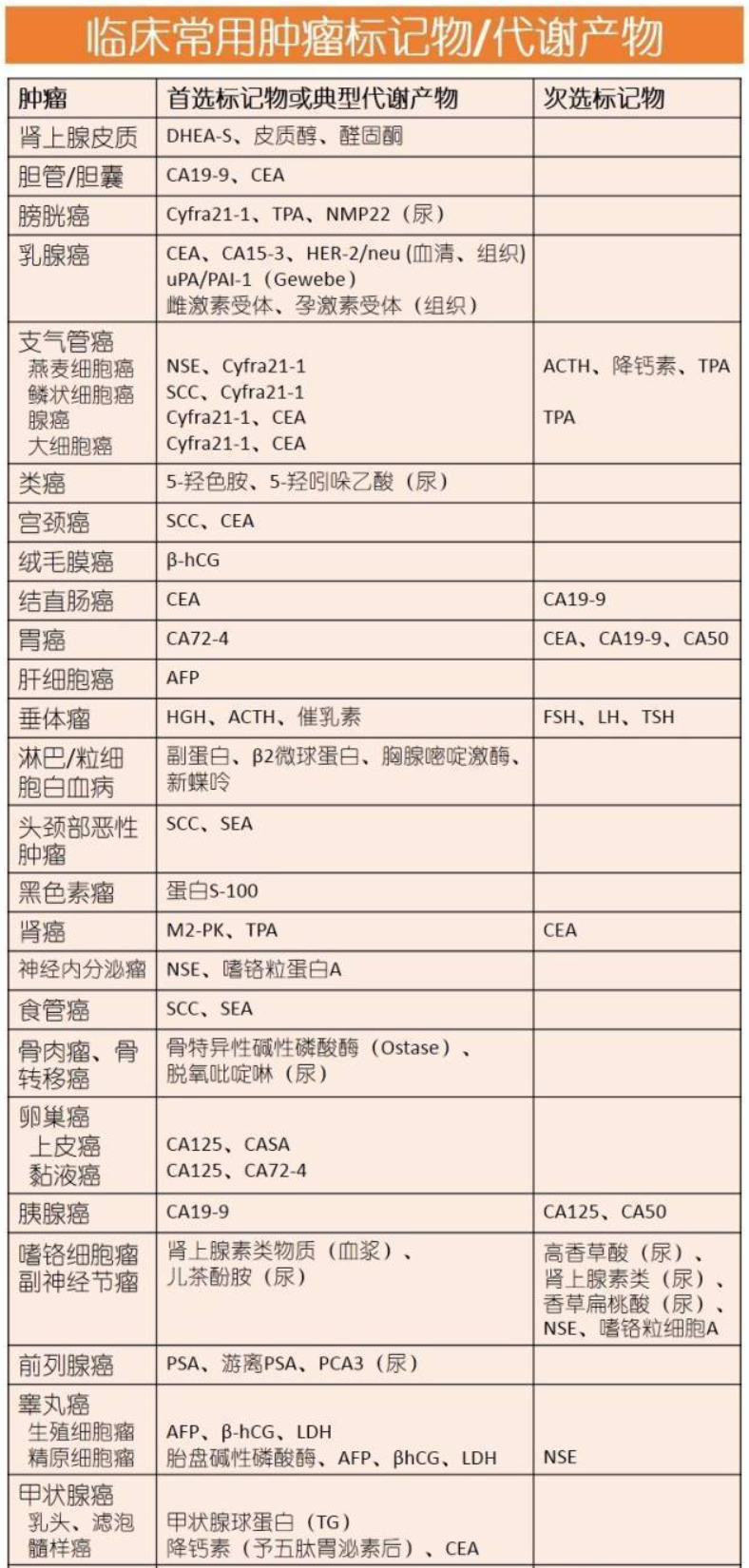

在结直肠癌的筛查建议中,也未见相关推荐。这张在被疯传的《肿瘤标志物体内分布图》有可能不是在宣传科学,而是在误导大众!除了AFP和PSA等个别肿瘤标志物具有相对好的特异性和敏感性意外,大多数肿瘤标志物都有着致命的缺陷:指标异常不能确证肿瘤,指标正常不能排除肿瘤。因此,我要你这指标有何用?

深究下来,为什么不推荐肿瘤标志物用于肿瘤筛查?原因有三。

① 灵敏度和特异性双低

理想中的肿瘤标志物,应该在患癌时升高、没癌时正常。但现实却充满误诊和漏诊陷阱。炎症、妊娠、药物,甚至像张伯吃的灵芝孢子粉等补品,都可能导致指标异常。更可怕的是假阴性——早期癌症患者中,70%的肺癌标志物CEA可能显示正常,30%的肝癌标志物AFP也可能不高。

② 临床价值错位

肿瘤标志物真正的用途不在筛查,而在于治疗过程中的疗效评估和复发监测。如化疗后CEA持续下降,提示治疗有效;术后AFP再度升高,可能预示肝癌复发。但若用作筛查,它甚至连“及格线”都达不到。

③ 资源浪费,性价比低

做一次肿瘤标志物检测动辄几百元,而用低剂量CT或结肠镜筛查,成本效益比高得多,还能直接发现病灶。卫健委曾算过一笔账:用肿瘤标志物筛查1000人,可能发现2例癌症,但需进一步检查80人;用低剂量CT筛查,可发现5例癌症,仅需进一步检查30人。

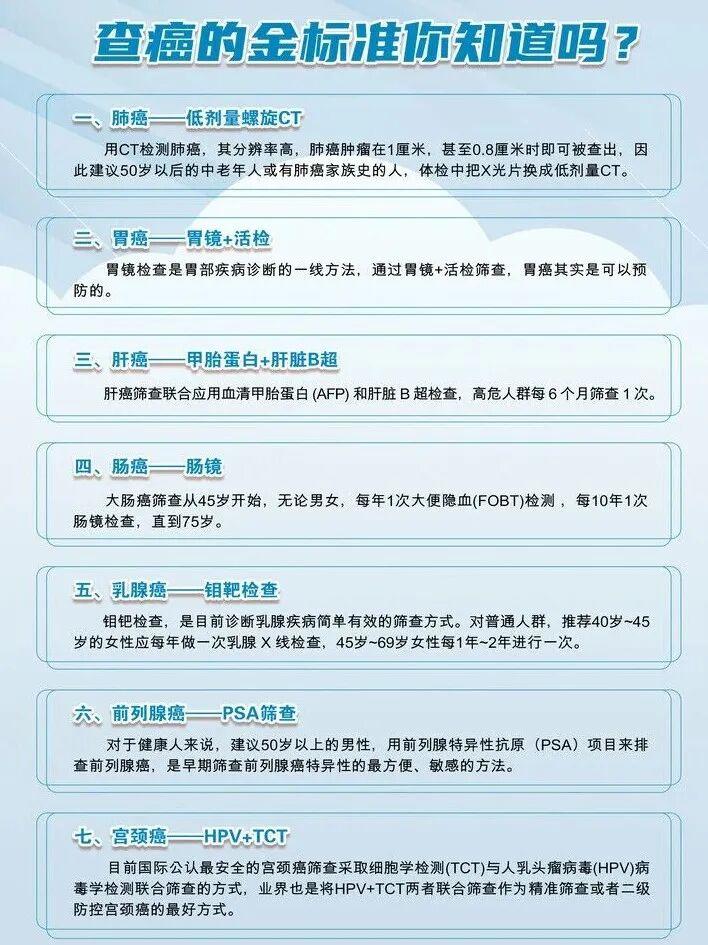

✅ 肺癌:低剂量CT是“金标准”。推荐40岁以上、吸烟≥20年包、有肺癌家族史的人群定期检查。可发现直径<5mm的结节,早期肺癌5年生存率超90%。

✅ 结直肠癌:结肠镜 + 粪便检测。建议45岁以上人群每5-10年做1次结肠镜;或每年做1次粪便免疫化学检测(FIT),阳性者再行肠镜。

✅ 肝癌:甲胎蛋白(AFP)+ 肝脏B超。推荐35岁以上乙肝/丙肝患者、肝硬化者定期筛查。若发现≥1cm的结节,需进一步做增强CT确诊。

✅ 乳腺癌/宫颈癌:影像+细胞学联合筛查。乳腺40岁起每1-2年做1次乳腺钼靶+超声;宫颈,21岁起每3年1次宫颈细胞学检查,或每5年做1次HPV联合检测。

多年前,在某次中国科协年会开幕式上,全国政协副主席、中国科协主席韩启德院士在其特邀报告环节连续抛出三个问题,开启了题为《对疾病危险因素控制和疾病筛查的思考》的报告。

据百度资料,韩启德,1945年7月生,浙江慈溪人,九三学社成员、中共党员,1968年12月参加工作,研究生学历,医学硕士学位,教授,中科院院士,他的诸多演讲都是“颠覆性”的,发人深思。(以下内容来源:心性講堂、中国青年报,供各位参考)

“高血压是疾病吗?”

“高血压需要治疗吗?”

“如果你得了高血压,你治疗吗?”

高血压是疾病吗?在提出第一个问题后,韩启德自答道“不是,高血压只是危险因素。”他援引《辞海》里的说法,疾病是指人体在一定条件下,由致病因素所引起的有一定表现的病理过程。疾病必须要有劳动能力受到限制或者丧失,并且出现一系列临床症状,而大多数高血压病人没有这些情况。因此,高血压不是疾病,是危险因素。

既然不是疾病,需要治疗吗?

韩启德曾面向500多位博士生提出这个问题,当时,有1/3的人没有举手,没举手的认为,既然不是疾病,我为什么要治疗呢;那些举手的人则提出,大家都知道高血压要治疗,而且是危险因素。接着,韩启德告诉这500多人一个研究结果:对高血压病人的降压治疗可以降低25%~30%的心脑血管事件危险,这个作用很显著。

高血压需要治疗吗?

这一次,大多数人都举了手,是需要治疗的。如果你得了高血压,你治疗吗?很自然的,大家都举起了手。这时,韩启德又给出一个出人意料的数据:我国40岁以上高血压人群,10年心血管事件(心肌梗塞和脑卒中)发生率最高统计为15%左右。降低30%发生率,即降为10.5%,也就是100个40岁以上高血压者服用降压药物控制血压,只有4~5个人受益,还有可能存在药物副作用,加上服药的经济负担。

现在再问:你愿意终身服药吗?

全场静默了。医疗并非如想象中的那么全能,一定要摆正定位。韩启德说:“医疗对人的健康只起8%的作用,更多的是由生活方式、生活条件、经费保障来决定的,因此我们应该有一个更好、更全面的看法。小概率药物干预效果绝对是很小的,但是要落实到个人的话,谁也不能确定自己是在1%的人里面,还是在99%里面的人。”

韩启德接着以高血压、糖尿病前期、骨质疏松举例说,当前针对危险因素进行干预的实际结果是,极少有个人因采取措施而受益,绝大部分干预没有任何效果,其中有些人的健康反而因此受到损伤。让韩启德担忧的是,这是公众所不了解的,尤其这种情况在疾病筛查领域表现得更为明显。

他以美国一项研究为例,这项研究涉及7.6万例病人。55岁~74岁的男性,筛查组一半人每年测一次PSA(前列腺癌肿瘤标志物),对照组一半人不做检查,结果怎么样呢?结果发现,筛查组前列腺癌每1万人中有108人,对照组只有97人,前者增加了12%,也就是说PSA筛查以后发现的病人增加了。但是,在13年以后的结果是,这两组检查和不检查,死于前列腺癌的人没有任何差别。

回归到一个普通民众更能理解的问题:我们做常规体检还有意义吗?

有研究表明,除去老年人,做不做健康体检,对死亡率并没有影响。“但现实是,几乎所有的民众,不管检查结果如何都会鼓励进一步检查,再加上现在的医患关系,更要查了。”

怎么办?这位国际知名病理生理学家并未给出具体的建议,但他给出了一个原则——针对低概率事件要作出合理决策,从而降低危险因素,提高筛查干预措施的效率。此外,还要解决观念问题,医疗费用解决基本医疗问题时疗效非常好。如果用在临床晚期病人身上,花很多钱但疗效很差。同样的钱如果用在基本的医疗上,获益的人数就会非常多。所以,我们要把这个钱用到最合理的地方去。

我们现在的医疗出了问题,不是因为它的衰落,而是因为它的昌盛,不是因为它没有作为,而是因为它不知何时为止。“在宗教强盛,科学幼弱的时代,人们把魔法信为医学,在科学强盛、宗教衰弱的今天,人们把医学误当作魔法。” 韩启德如是说。