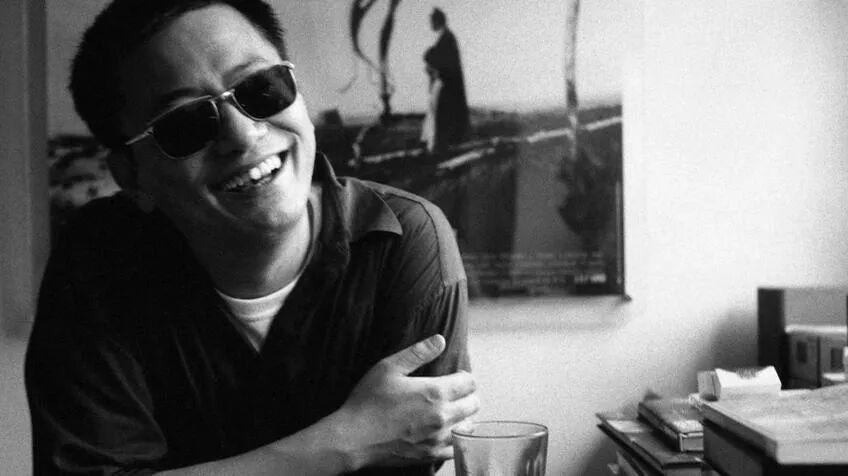

向来以神秘气质著称的导演王家卫,近日因一段私人录音的曝光陷入舆论漩涡。这位始终以墨镜遮面的电影人,其真实情绪与行业争议被意外推至台前,引发对艺术创作伦理与公众人物道德边界的广泛讨论。

2025年10月底,青年编剧古二在网络平台发布多段录音,内容涉及王家卫与《繁花》编剧秦雯等人的私人对话。录音中不仅包含对多位演员人品、身材的负面评价,更暴露出编剧署名权争议——古二指控其创作贡献被王家卫团队无偿占用。这段意外曝光的对话,如同一块投向平静湖面的巨石,瞬间激起了层层涟漪。

从行业伦理视角审视,古二擅自公开私密谈话的行为颇具争议。这种利用舆论私刑的维权方式,虽暴露出创作领域的权力结构问题,却也突破了人际交往的基本信任底线。当私人对话成为公共审判的证据,每个人都可能成为下一个被置于聚光灯下的对象。

录音曝光后引发的道德审判,折射出当代社会的双重关注焦点:一方面,公众对明星八卦保持高度敏感;另一方面,对资源分配与创作权益的讨论也引发广泛共鸣。这种矛盾心理在新媒体时代被进一步放大——权威者可能因意外事件“栽跟头”,而舆论走向也往往超出当事人控制。

作为香港“意识流”电影的代表人物,王家卫的艺术风格始终带着独特滤镜。从《花样年华》中欲语还休的情欲,到《重庆森林》里都市丛林的潮湿浪漫,再到《一代宗师》对武侠情怀的诗意诠释,其作品构建了一个充满现代文明精神放逐的影像宇宙。这种艺术特质使观众对其保持特殊宽容,允许他在叙事上突破常规,在人物塑造上展现偏执。

在创作领域,王家卫对导演主体性的坚持早已闻名。拍摄《阿飞正传》时,他要求梁朝伟重复27遍台词,导致演员崩溃大哭;指导刘嘉玲擦地板20余次仍不满意;拍摄《一代宗师》雨中打戏更是连续30个通宵。这些被传为佳话的严格标准,在艺术光环下被解读为精益求精,在行业内部则成为专业精神的象征。

即便在此次风波中,王家卫对艺术创作的坚持依然未变。当被问及演员现场改台词时,他明确表示绝不允许。这种对镜头语言的绝对掌控,与其说是性格缺陷,不如说是艺术家对作品完整性的执着追求。

2009年波兰斯基性侵案引发的联名声援事件,早已预示艺术成就与个人道德的永恒悖论。当时包括王家卫在内的百余位电影人公开支持这位奥斯卡导演,折射出文艺界对才华的特殊宽容。这种矛盾态度在互联网时代被进一步放大——当私人录音成为道德审判的武器,公众对艺术家的评判标准变得愈发模糊。

从《繁花》中复杂的女性角色,到早期作品里忧郁的男性形象,王家卫的电影始终在探索人性的灰色地带。这些充满道德瑕疵的人物塑造,既是他艺术风格的体现,也在客观上为其构建了舆论缓冲带。当现实中的争议袭来,观众更倾向于将其视为艺术人格的延伸,而非道德缺陷的实证。

新媒体时代的信息解构,正在重塑公众人物的生存法则。第五代信息技术的普及,使权威者的形象构建不再依赖于传统媒体的单向传播。一段录音、一张截图就可能颠覆多年积累的公众认知,这种不确定性成为当代文化领域的显著特征。

近年来,公众人物的“塌房”事件多源于私人信息泄露,这已成为新媒体时代的显著特征。道德评判标准在网络空间呈现出动态模糊的特征——人们既警惕道德大棒的滥用,又容易在群体情绪中失去判断力。从二十年前的单身人设争议,到近年来的偶像抽烟风波,社会对道德边界的认知始终在波动中演变。

即便没有此次录音事件,王家卫也未必能完全规避争议。他电影中那些充满人性弱点的角色,反而成为其艺术人格的护城河。当现实中的争议与银幕形象产生共鸣时,公众更愿意将其视为艺术表达的延伸,而非道德失范的证据。

这场由墨镜碎片引发的舆论风暴,最终揭示了新媒体时代的核心命题:当信息分发权从权威机构转移到普通个体手中,公众人物的生存法则正在发生根本性改变。在这种背景下,艺术成就与个人道德的永恒博弈,将继续考验着每个文化创造者的智慧。

作者 | 永舟

编辑 | 青霆

值班主编 | 张来

排版 | 八斤