一个名字,再次成为影视圈的焦点——张艺谋。这位75岁的导演,不仅在电影领域深耕数十年,更以大型典礼的视觉呈现惊艳国际舞台。从乡土题材的深刻挖掘到奥运、冬奥的舞台把控,他的艺术轨迹构成了一个独特的坐标系,既影响着电影话语权,也塑造着国家形象的视觉表达。

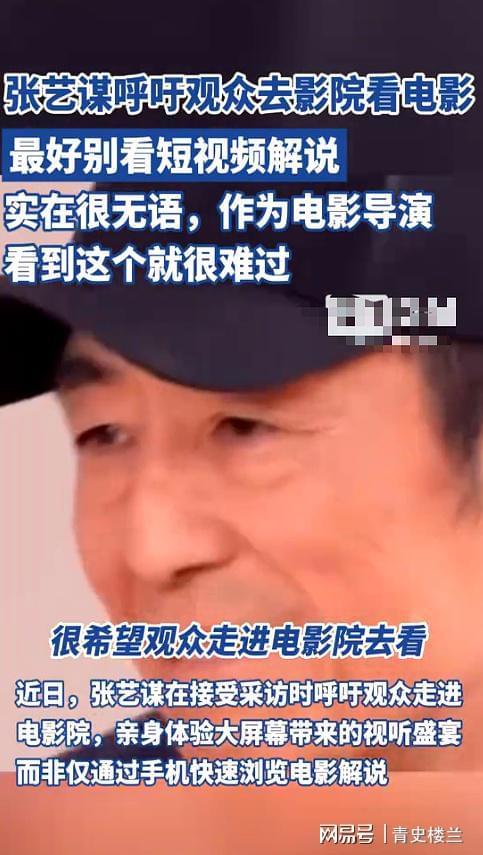

回顾张艺谋的职业生涯,他的影响力早已超越国界。然而,在短视频与快节奏解读主导的今天,传播路径的变革让他的言论与作品面临新的挑战。一次关于“片段化观看影响电影体验”的言论,被网络剪辑成“全面否定网络平台”的风波,暴露了传播机制的问题,也引发了创作者与观众的深刻反思。

这场风波不仅是个人的“言论危机”,更是媒体生态的缩影。在嘈杂的网络空间中,复杂的艺术表达往往被简化为情绪化的口号,这对创作者而言无疑是一种冲击。而张艺谋与巩俐的过往,也再次被翻出,成为公众讨论的焦点。两人的合作与分手,既是私人情感的纠葛,也是影坛传奇的一部分,折射出公众对影人私生活的持续好奇。

此外,张艺谋曾因超生问题接受行政处理与罚款,并补办婚姻手续。这些事件在媒体报道中引发过广泛讨论,但也随着时间逐渐沉淀。公众人物的一举一动,在法律与舆论的双重审视下,总是容易被放大。相比之下,普通人的选择或许不会受到如此密集的关注。

尽管如此,行业对张艺谋的贡献依然给予高度认可。2024年3月10日,他在第十七届亚洲电影大奖上荣获终身成就奖,这一荣誉旨在表彰长期为亚洲电影发展做出贡献的人。此外,他还在国内电影大数据与行业榜单上被评为具有国际影响力的人物,新片《惊蛰无声》也被列为年度期待影片。这些认可既是对过往创作的致敬,也让新作承载了更高的期待。

在市场、媒体与观众的共同期待下,张艺谋的创作实践面临着新的挑战。电影不仅是单点的表达,更是多层次的协商:画面、声音、节奏与观影环境共同构成意义。然而,近年来观影方式的碎片化,让传统导演的表达面临稀释的风险。如何在短视频时代保持作品的厚度与细节,成为创作者必须回应的问题。

若将电影比作一座复杂的机器,短视频只是其中抛光的一角,难以替代整体运作的精密。金碧辉煌的场面之外,仍有大量微小的调度需要被体会。张艺谋的职业路径,既熟悉又充满变数。年龄并未阻止他的再创造动力,反而让某些作品更被期待。将往昔的技艺放在新的语境里,会发生什么?这是值得观众与行业共同期待的一件事。

外界的沉默,有时并非真的无言,而是带着一种等待与反思。在影像与传播的关系中,若观众只停留在三分钟的解说上,电影的完整性就容易被忽略。传播方式的演变要求创作者在叙事策略上必须有所回应,而观众也需要时间去体会,需要一个合适的场域去接纳复杂的艺术。

艺术表达与接受之间的对话还在继续。断壁残垣之外,影像仍在行走,继续牵动着观众与行业的关注。张艺谋的每一次创作,都是对这一对话的回应,也是对电影艺术的坚守与探索。