近日,一则关于带孩子出游的画面在网络上引发了广泛关注。这本是一个温馨的家庭日常瞬间,却意外成为了公众热议的焦点。这场看似简单的旅行,实则背后隐藏着复杂的家庭线索与社会舆论的交织。

学校假期的到来,为这次旅行提供了契机。而同行者名单中,不仅有核心家庭成员,还有长辈的身影,这使得情感照料的现实面被置于了公众视线之中。家庭行动、名人私事与媒体传播,共同构成了这一舆论场域。

媒体对私人生活的持续关注,往往具有累积效应。公众情绪因此被反复激活,这种放大效应不仅影响了当事人的日常决策,更牵动了周边商业与社交生态的微妙变化。其中,怀孕话题的反复热炒,更是让网络舆论瞬间放大了每一个细节。

旅行的初衷,本是利用学校放假带孩子去散心,进行一次家庭的短暂重启。然而,当这一行为走入公众视野后,却仿佛走进了一面镜子,映照出的不仅是当下的举止,还有往昔的影子和岁月的痕迹。

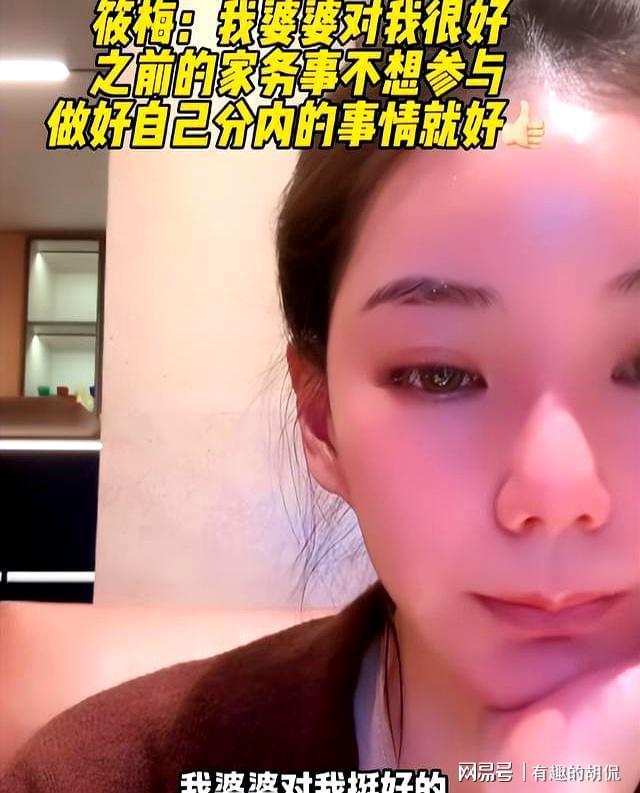

马筱梅在这一过程中的角色逐渐被重塑,从陪伴者到潜在的照顾者。她的实际付出与外界的期待与质疑,共同构成了她所面临的复杂境遇。成年人在做决定时,往往需要在情感与现实之间进行权衡,这其中的微妙与艰难,可想而知。

对于孩子的照料,不应只是表面的热闹,而需要长期的稳定与细致的耕耘。孩子是否要回北京上学,这一问题远非表面那么简单。回北京意味着教育资源、生活节奏和社交圈的重整,但对于刚经历母亲缺席的孩子来说,换学校可能会成为新的负担。

汪小菲的谨慎考察学校,权衡孩子心理承受能力,这一举动值得注意。而马筱梅表现出的欢迎态度,或许更偏向务实照顾。但无论如何,时间和持续性的证明才是关键。

网络上的两极化评价,几乎将这一私人议题变成了公共投票。公众对细枝末节的争论不休,让人不禁思考:私人决定如何与公众角色共处?长辈在此事中的作用亦不容忽视,张兰的存在,不仅为家庭提供了名义上的支持,更在日常生活中的照应中,显示出实际的家庭维系力量。

长辈的持续参与,往往能在一定程度上缓和冲突,为孩子提供一贯性的日常支持。生活的连续性与细微的陪伴,比一时的声明更为要紧。这种观念,在家庭变动案例中得到了反复验证。

商业反应也被这一家庭变动所牵动。名人的私事往往能带来产品销量的起伏,社交媒体上的关注度能转化为消费力。麻六记、酸辣粉等产品的例子,就是最好的反证。这种互动,让人不得不思考:私人决定如何与公众角色共处,公众情绪又如何将情感事件包装成消费语境。

未来会如何发展,答案并非一言以蔽之。家庭内部需要时间来协商和验证,孩子的情绪、学校的接纳及法律层面的安排都须逐一落实。任何仓促的决定都可能留下新的隐患,稳扎稳打、从孩子利益出发的安排,才更有可能为未来打下坚实基础。

旅行只是触发点,孩子的福祉、家庭责任的分配、往昔纠纷的阴影、网络舆论和商业波动,这些线索交织在一起,形成了一个复杂的现实场。公众真正关心的,或许是成年人如何为孩子创造可以长期倚靠的生活。

接下来的观察点有几项:一,孩子回北京与否的时间表及配套心理支持措施;二,家庭成员间对责任与实际照护角色的分工;三,媒体与商业如何在报道与商业运作中保持边界。若这些环节能够逐步理顺,则该家庭的现实稳定性将有望获得改善;反之,舆论的持续放大可能会继续牵动局势,带来不必要的波动。

(全文完)