在物理学发展的长河中,总有一些充满趣味性的假设:若将牛顿、爱因斯坦、杨振宁三位科学巨匠的贡献以分数量化,牛顿为100分,爱因斯坦90分,那么杨振宁的贡献值该如何评估?这一看似随意的问题,实则蕴含着对科学史的深刻洞察。

科学贡献并非简单的加减法,其价值需从其对世界认知的颠覆程度、对后世研究的深远影响等维度综合考量。牛顿为物理学搭建了基础框架,爱因斯坦发起了一场革命性的颠覆,而杨振宁则深耕微观粒子与对称性领域,其成果至今仍在科研一线发挥关键作用。

1643年生于英国农村的牛顿,凭借对自然规律的敏锐洞察,提出了三大运动定律与万有引力定律,为经典力学奠定了基石。第一定律揭示了物体运动的惯性本质,第二定律通过数学公式(F=ma)量化力与运动的关系,第三定律则阐明了作用力与反作用力的对称性。这些定律不仅解释了苹果落地、行星轨道等日常现象,更通过微积分推导预言了彗星轨迹。

1687年出版的《自然哲学的数学原理》堪称科学史上的里程碑。书中,牛顿用统一的数学语言描述了从宏观天体到微观物体的运动规律,彻底改变了人类对自然的认知方式。工业革命中,蒸汽机设计、桥梁建造均依赖其理论;现代工程、天文学研究仍以其为基石。若没有牛顿,物理学可能仍停留在中世纪的经验主义阶段,因此赋予其100分实至名归。

牛顿的贡献具有全面性:他不仅建立了理论体系,更通过数学工具实现了自然规律的量化描述。这种“从0到1”的突破,使其成为物理学当之无愧的起点。

现代工程中的结构力学、天文学中的轨道计算,均以牛顿理论为底层逻辑。其影响跨越时空,至今仍是物理学教育的核心内容。

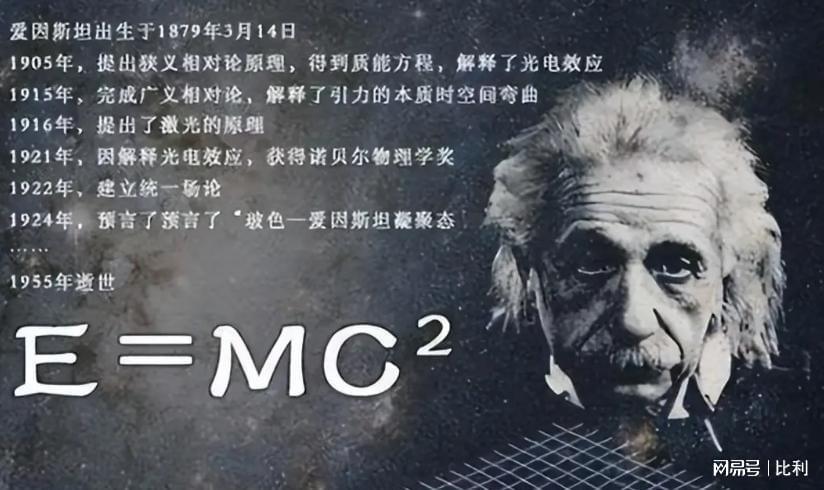

出生于德国的爱因斯坦,从专利局职员起步,却以1905年的“奇迹年”震惊世界。他提出的四篇论文中,光电效应证实了光的量子性,为普朗克的量子论提供关键证据(1921年因此获诺贝尔奖);布朗运动通过统计方法证明原子存在,推动化学研究进入微观层面;狭义相对论提出时空相对性、光速不变原理,颠覆了牛顿的绝对时空观;质能方程(E=mc²)则揭示了质量与能量的等价性,为核能开发奠定理论基础。

1915年,广义相对论进一步将引力解释为时空弯曲的结果,成功预言了黑洞、引力波等现象,并解释了水星轨道进动之谜。爱因斯坦的贡献具有革命性:他不仅修正了牛顿力学在高速、强引力场景下的偏差,更将物理学拓展至宇宙尺度。GPS卫星需通过相对论修正时间误差,核反应堆与原子弹的理论基础均源于其研究。

尽管爱因斯坦的贡献堪称颠覆性,但其理论建立在牛顿力学基础之上,属于“升级版”突破。因此,赋予其90分既肯定其革命性,也体现了科学发展的累积性。

相对论的影响渗透至现代科技:GPS定位精度依赖时空修正,核能应用源于质能方程。其思想更启发了黑洞、引力波等前沿研究。

1922年生于安徽的杨振宁,早年就读于西南联大,1945年赴美留学师从费米。1956年,他与李政道提出宇称不守恒定律,指出弱相互作用下微观粒子的镜像对称性被打破。这一理论颠覆了物理学界长期以来的“自然对称”假设,1957年经吴健雄实验验证后,二人获诺贝尔物理学奖。该成果不仅解决了τ-θ介子衰变之谜,更开启了对称性破缺研究的大门,中微子振荡、CP违反等现象均与此相关。

杨振宁的另一里程碑式贡献是1954年与米尔斯提出的杨-米尔斯规范场论。该理论通过非阿贝尔规范群统一描述粒子间的相互作用,成为标准模型的“骨架”。电磁力、弱力、强力均可通过规范场解释,希格斯玻色子、胶子等关键粒子概念均源于此。1979年格拉肖、温伯格、萨拉姆因统一电磁力与弱力获诺贝尔奖,其理论本质是杨-米尔斯理论的延伸。如今,欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机、中国散裂中子源等大科学装置的设计均依赖该理论。

与牛顿的宏观力学、爱因斯坦的时空革命相比,杨振宁的研究更聚焦于微观粒子与对称性领域,但其成果具有更强的实验可验证性。牛顿定律可通过日常现象验证,爱因斯坦相对论依赖天文观测,而杨-米尔斯理论则通过粒子加速器实验不断得到支持。

杨振宁的贡献不仅限于理论物理:1949年他推导相变理论,推动超导研究;1967年提出杨-巴克斯特方程,为量子积分模型与弦论提供关键工具;1980年代回国后,他推动清华大学理论物理研究所建设,助力北京正负电子对撞机项目。其学术风格强调“美与真”的统一,邓稼先曾评价杨-米尔斯理论可与牛顿万有引力定律相提并论,因二者均实现了自然力的统一。

从科学史维度看,牛顿的贡献具有“从0到1”的开创性,其理论为全人类提供了认知自然的基础工具,因此100分的评价无可争议。爱因斯坦则通过相对论实现了“从1到10”的突破,其影响贯穿核时代与卫星技术,90分既肯定其革命性,也体现了科学发展的累积性。

杨振宁的贡献更侧重于“从10到100”的深化与拓展。其理论不仅成为粒子物理的标准模型核心,更通过规范场论与麦克斯韦方程、广义相对论并列为基础理论。一些物理学家认为,杨振宁是20世纪继爱因斯坦后最伟大的物理学家之一,但其影响力尚未达到牛顿、爱因斯坦的“全民级”高度。

杨振宁本人对贡献值的评价颇为谦逊。他曾表示,爱因斯坦是牛顿之后唯一能与之相提并论的科学家,并认为20世纪物理学三大贡献中,两个半属于爱因斯坦(相对论、量子力学、光电效应)。这种自我定位,既体现了对科学史的尊重,也凸显了三位巨匠在不同维度的卓越性。

若以量化视角评估,杨振宁的贡献值或许难以用单一数字概括。其理论的影响深度(如标准模型的核心地位)、应用广度(如量子通信、粒子加速器)以及学术传承(如培养多名诺奖得主)均表明,他是一位被低估的“隐形巨人”。在粒子物理领域,杨振宁的贡献或许已接近爱因斯坦在相对论领域的地位,但若综合考虑科学普及度与社会影响力,其分数可能介于80-90分之间——这一区间既肯定其学术成就,也留出了与牛顿、爱因斯坦比较的合理空间。

科学贡献的量化,本质是对历史地位的隐喻性排序。牛顿、爱因斯坦、杨振宁三位巨匠的成就,分别代表了物理学发展的不同阶段:基础构建、范式革命与深度拓展。他们的故事提醒我们,科学的进步既需要颠覆性的思维突破,也需要持续的理论深化。在这个意义上,杨振宁的贡献值或许并不重要——重要的是,他的研究仍在为人类探索未知世界提供关键工具。