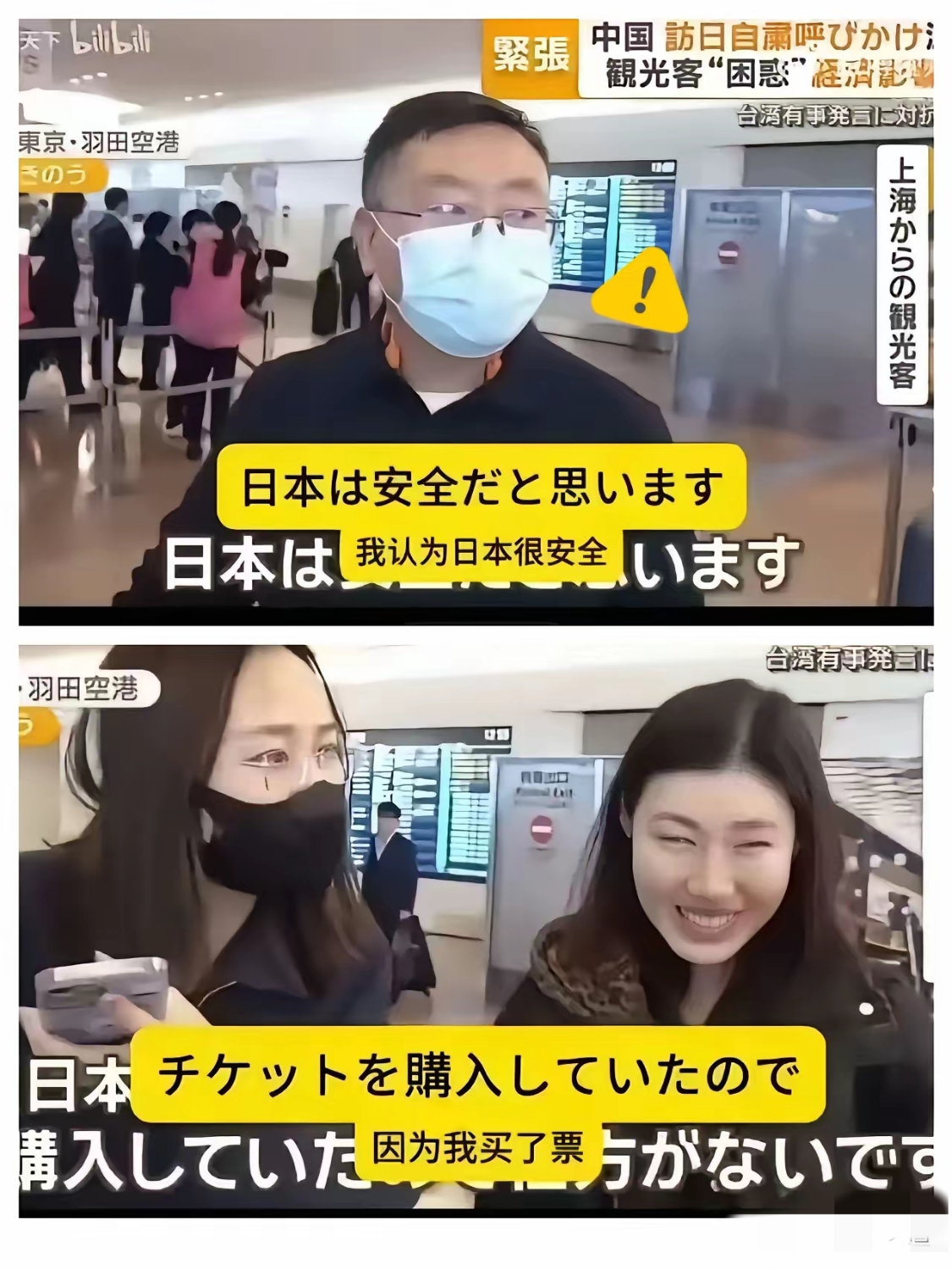

近日,一名中国赴日游客在接受日本媒体采访时公开表示:“我不在乎政府的呼吁,花钱是我自己的自由,我认为日本很安全。”这一言论经日本电视台反复播放后,迅速在国内社交平台引发热议,评论区呈现两极分化:部分网友质疑其罔顾国家提醒,另一些人则认为这是个人自由的选择。

这场看似简单的“个人表态”,实则牵动了国家安全预警、媒体舆论引导与社会认知的三重交锋,成为观察国际关系与公民责任的重要样本。

外交部高风险预警:数据支撑下的安全判断

就在该游客发表言论的前两天(11月14日),中国外交部发布了针对日本的最高级别旅行提醒,明确建议公民“近期避免前往日本”。官方给出的理由直指核心风险:治安急剧恶化、极端右翼政治言论频发、针对中国公民的暴力事件持续上升。这一提醒并非临时起意,而是基于长期收集的情报与风险评估模型得出的结论。

例如,日本执政党高市早苗政府近期频繁炒作“安全议题”,其公开表态称“中国的强势行为将影响日本国家生存”,试图将对华关系引向对抗。此类言论与“华人游客涌入日本”的画面叠加,极易被解读为“中国人自己都不担心,说明中国政府在夸大其词”,从而为国际舆论战提供素材。

个人自由与国家责任的边界:一场被放大的舆论博弈

该游客声称“日本很安全”,从个体感受层面或许无可厚非,但国家安全提醒的依据是整体数据与案例积累。例如,今年日本GDP连续两个季度下滑,旅游业被视为关键“输血口”,而中国游客贡献了其旅游消费的20.4%。在此背景下,日媒刻意渲染“一切如常”,甚至暗示“中国人不买政府账”,本质是经济压力下的舆论操作。

这种操作的风险在于:个人言论可能被国际媒体断章取义,成为攻击中国政策的工具。正如外交部此次提醒背后的系统性动作——联合文旅部与OTA平台推送安全信息、航空公司提供免费退改签服务、旅行社主动取消赴日团——这些措施并非限制自由,而是通过全局掌控降低公民风险。若个体忽视此类机制,一旦出事,最终仍需国家动用公共资源善后,所谓的“自由”反而成为社会负担。

理性出行:大国公民的成熟表达

事件并非要求公民“一刀切”放弃赴日旅游,而是强调在敏感国际舆论环境下,需保持分寸感。有经验的在日华人已总结出实用策略,如“少说多看、取现早回、避免争议话题”,这并非胆小,而是对复杂局势的清醒认知。Z世代游客更倾向通过“动漫打卡、支持友好品牌”等低调方式表达态度,这种理性爱国的方式更易赢得尊重。

全球化时代,出国旅游早已超越消费行为本身,成为国家形象、社会认知与个人判断的综合体现。当世界局势愈发复杂,游客需以更成熟的心态应对镜头:言论自由属于个人,但分寸感属于所有公民。唯有保持清醒、尊重国家预警机制、推进民间理性对话,才能避免被舆论带节奏,真正实现个人自由与社会责任的平衡。