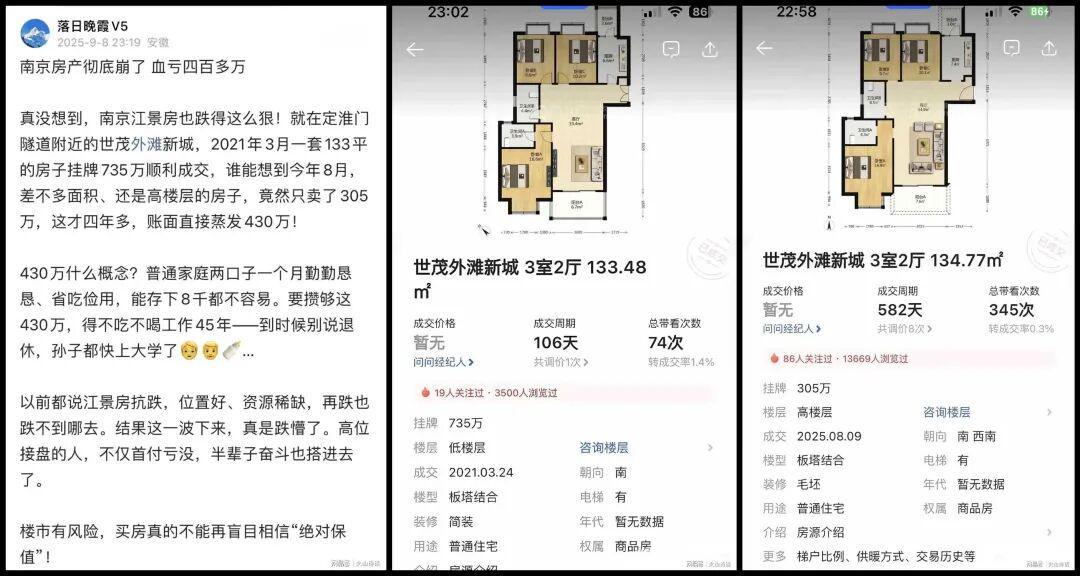

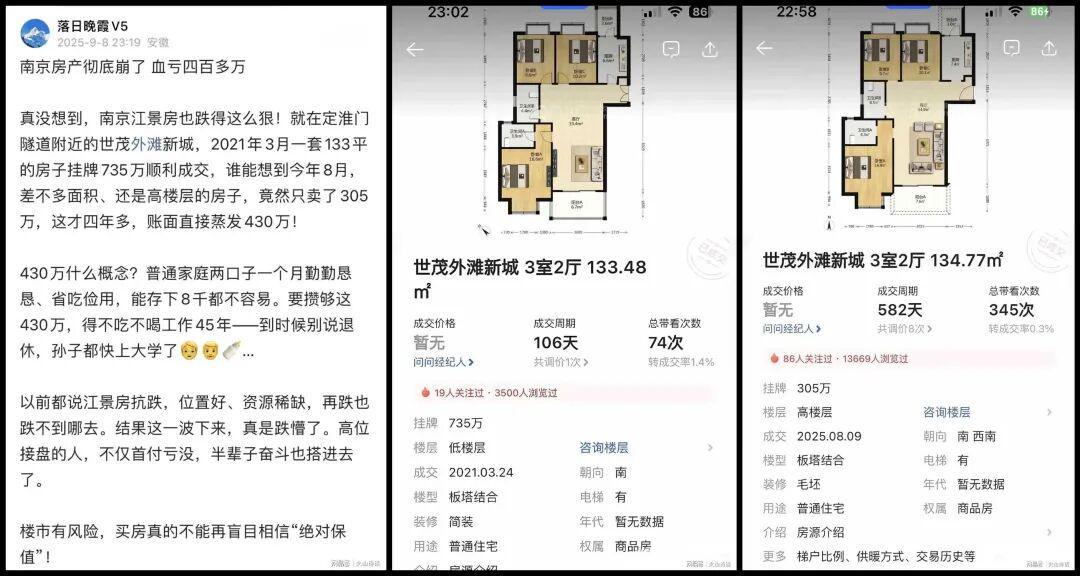

“真没想到,南京江景房也跌得这么狠!”

最近,一位网友分享了自己买房暴跌的经历:2021年3月,他以735万购入一套133平米的江景房,而到2025年8月,同面积住宅挂牌价仅剩305万。四年时间,账面财富蒸发430万——这相当于普通家庭不吃不喝工作45年的积蓄,甚至超过许多人退休前的总收入。

当年,许多购房者听信销售和“专家”的预言,认为核心地段房产抗跌性强、增值潜力大。然而现实是,高位接盘者不仅首付亏空,半生积蓄也付诸东流。楼市风险警示:盲目相信“绝对保值”的购房逻辑已彻底失效。

预言逐步成真:黄奇帆的精准判断

在众多专家预测中,黄奇帆对房地产市场的预判尤为引人注目。其2021年提出的“十大转折”理论,如今正被现实逐一验证:

- 成交量腰斩:预测新房年成交从17亿㎡降至10亿㎡以下,2024年实际成交9.7亿㎡,2025年上半年仅4.58亿㎡;

- 房企大洗牌:预言房企从9万家锐减至1万家,当前大房企暴雷、小房企倒闭或被并购成为常态;

- 政策托底见效:2023年底预测2024年楼市企稳,去年政策加速落地后市场未现崩盘;

- 2025年新起点:年初判断今年为房地产止跌回稳元年,上半年数据显示销量跌幅收窄,一线城市部分楼盘价格回升。

市场另一面:业主的“花式卖房”

尽管数据呈现企稳迹象,但业主端的实际感受更为复杂:

- 工厂老板的无奈:2015年全款购入整层四套房的业主,近期在朋友圈发布售房广告,不仅给中介准备饮料红包,甚至安排妻子到中介公司上班以加速成交;

- 杭州业主的“促销战”:某女业主发动五公里内所有中介组团看房,现场提供水果饮料、抽奖活动,承诺7天内成交奖励18888元;

- “财神爷”助阵卖房:有业主举办中介看房活动,请人扮财神、设抽奖环节,宣称凑满80个中介即可开奖——这种场景在几年前难以想象。

“白送”房产背后的辛酸

网络上流传的“房子免费送”消息,实则是业主的断腕求生。以某三线城市业主为例:

- 2019年以120万购入婚房,贷款90万,月供6000元;

- 当前房产估值仅70万,已还30多万贷款,若出售需倒贴银行23万;

- 公司降薪导致收入锐减,妻子多次提出离婚,最终在亲友群发布“接盘请求”:“房子不要了,贷款你来还就行!”

这种“白送”本质是资产缩水与收入下降的双重挤压下的无奈选择。

未购房者的“幸存者偏差”

有趣的是,部分未购房者通过对比他人房贷与租金,强化自身决策的正确性。例如某网友评论同事每月还5000元房贷,而同小区租金仅2000元,认为租房更划算。

这种心态折射出对楼市风险的警惕,但长期来看,三十年后还贷者可能拥有房产并助力子女安家,而租房者或仍面临居住不确定性。

黄奇帆预测的底层逻辑

其预测的准确性源于对人口、库存、政策三大要素的精准把握:

- 人口结构变化:预计2026年市场企稳,年销量回升至12亿㎡,房价长期与GDP增速同步;

- 杠杆风险化解:指出开发商八成资金依赖借贷,远超国际50%健康线;

- 库存压力释放:2023年全国法拍房超400万套,占年销量1/3,政府通过收购库存、扩大保障房供应防止崩盘。

2025年购房策略建议

基于当前市场形势,黄奇帆提出差异化建议:

- 刚需群体:可趁政策支持窗口期入市,月供控制在收入30%以内;

- 改善需求:建议暂缓置换,等待房价进一步回调;

- 投资群体:需格外谨慎,优先选择大城市核心地段优质资产。

政府层面,正以六七折价格收购开发商滞销房源用作保障房。黄奇帆曾建议投入5万亿推动此事,认为保障房占比达30%才符合健康市场结构。

2025年或成为房地产市场的转折点。当住房回归居住本质,房价与收入逐步匹配,购房压力减轻,民众生活质量有望真正提升。正如政策所强调的:“房子是用来住的,不是用来炒的。”