近日,某央企内部发生了一起引发广泛关注的事件:一名高层领导突然失联七天,电话不接、微信不回,办公室大门紧锁,毫无踪迹可循。

起初,大家猜测他可能是因项目紧急出差,毕竟工程圈工作节奏快,临时任务并不罕见。然而一周过去,这位领导不仅缺席了公司例会,连日常事务也完全搁置,茶水间和走廊里的议论声逐渐多了起来。

有人说他“被带走了”,也有人猜测他“跑路了”。工地上的八卦氛围向来浓厚,此前就有同事开玩笑:“哪天谁突然失联,八成是出事了。”没想到这次玩笑竟成了现实。

随着时间推移,真相逐渐浮出水面:该领导并非“失联”,而是因涉嫌嫖娼被公安机关“请去喝茶”。消息通过家属转告公司,这一反常举动引发了更多猜测——按常理,家属往往希望掩盖此类丑闻,但此次却主动公开,说明事态已无法隐瞒。

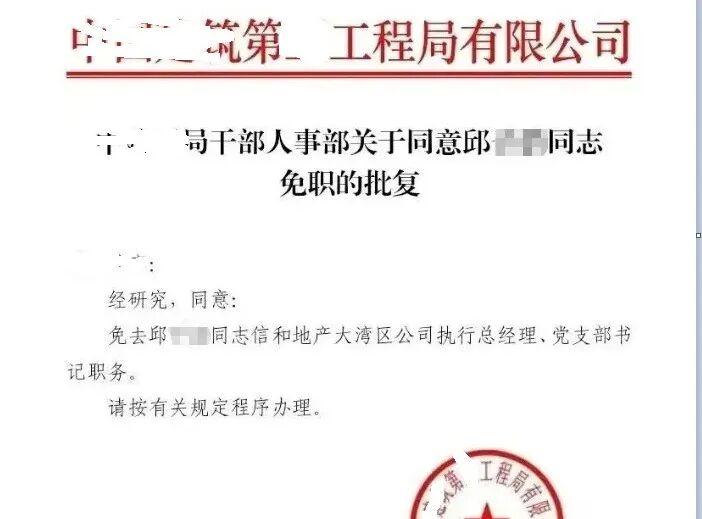

两天后,公司迅速发布免职通知,干部人事部批复速度极快,免去其一切职务,流程干净利落。这一动作被解读为“切割风险”,毕竟高层丑闻对企业形象的冲击不容小觑。

近年来,该央企一直强调廉洁建设。去年,公司曾召开警示教育大会,通报三起违纪案例,强调纪律底线。然而今年,自家高管却因类似问题“翻车”,无疑是对企业形象的一次重击。

事实上,工程圈内此类事件并非孤例。项目周期长、压力大、应酬多,部分人员容易放松底线。过去,行业对此多采取“睁一只眼闭一只眼”的态度,但如今反腐力度加大,任何违纪行为都可能被严查。

公开记录显示,该央企近年来已发生多起违纪事件:2022年华南某项目管理人员因收受施工方礼金被处分;去年,某分公司财务通过虚开发票套取资金被查。这些案例虽未引发大规模关注,但累积起来已形成信任危机。

这位领导年过五十,职位不低,本应谨言慎行,却因一时放纵断送前程。一纸免职公文下来,他的名字从通讯录中消失,曾经的职务称呼也无人再提。

老话说“出来混,迟早要还的”,如今看来并非虚言。下班后的私人时间并非完全自由,一举一动都可能影响职业前途。在监控更密、纪律更严的当下,犯错成本已远超以往。

类似事件并非个例。上个月,隔壁项目一名主管因类似问题被调岗,消息虽未公开,但已在圈内传开。相比之下,这位领导直接被免职,结局更为惨烈。

行业风气虽存在一定问题,但这绝不能成为违纪的借口。环境复杂时,越需坚守底线,否则等到文件下达,悔之晚矣。

如今,这位领导的名字能否重回公众视野仍是未知数。但可以确定的是:下次再有人“失踪”,同事们的第一反应不再是猜测其去向,而是直接问:“是不是又被请去喝茶了?”