在经典历史剧《雍正王朝》中,雍正皇帝安排李卫处死年羹尧的情节堪称经典。这一决策背后,既蕴含着深刻的政治考量,也暗含着复杂的人性博弈。本文将从多个维度解析这一历史事件的深层逻辑。

一、政治局势的必然选择

年羹尧从西北大将军被贬为杭州将军后,仍肆意妄为,最终引发朝堂数十道弹劾。面对八爷党借机生事的潜在威胁,雍正必须确保处置过程绝对保密。若按常规流程处理,年羹尧家族必将遭受灭顶之灾,这显然不符合雍正'罪不及孥'的执政理念。

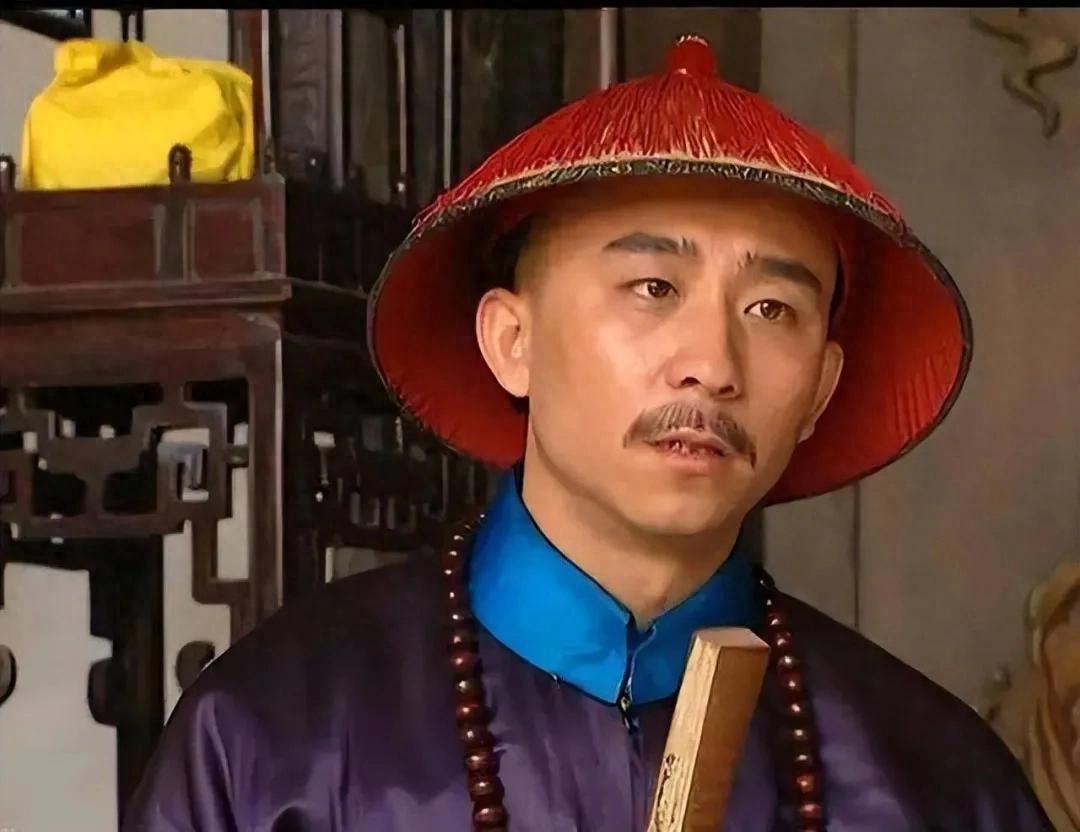

此时,李卫成为最佳人选。作为雍正潜邸时期的旧人,他对主仆关系的分寸把握精准。更重要的是,其两江总督的从一品官职,既保证了执行力度,又避免了'以下克上'的舆论风险。

二、深层政治信号的传递

1. 对李卫的警示教育

年羹尧与李卫同为雍正心腹,但前者资历更深、战功更著。通过让李卫亲眼见证昔日权臣的陨落,雍正实质上是在进行一场生动的'廉政教育课'。这种前车之鉴的震慑效果,远胜于任何说教。

2. 对年羹尧的精神打击

当昔日被称为'狗儿'的李卫,以封疆大吏的身份宣读处决令时,这种身份反转带来的心理冲击,比死亡本身更具杀伤力。雍正通过这种安排,完成了对年羹尧'成也萧何败也萧何'的终极审判。

3. 对朝臣的用人宣言

此举向满朝文武传递明确信号:雍正的用人标准唯才是举。从乞丐出身的李卫到国舅爷年羹尧,两种截然不同的结局,构成最生动的官场教科书。这种'不拘一格降人才'的姿态,有效稳定了朝局。

三、人性层面的微妙考量

在冰冷政治决策背后,雍正仍存有人性温情。作为年羹尧的妹夫,他希望李卫能给予体面的死法。这种私心既维护了皇家颜面,也体现了帝王难得的恻隐之心。李卫接到命令时的纠结,正是这种复杂情感的生动写照。

当处决令最终执行时,这场持续数年的政治博弈画上句点。雍正通过精妙的人员安排,同时实现了政治清洗、权力巩固和道德宣示的多重目标。这一历史决策,至今仍为后世提供着宝贵的政治智慧借鉴。