‘1953年6月20日上午八点整,大礼堂里闷得要命——’老丁,别把自己说进去。’李云龙轻拍丁伟的后背,小声嘟囔。’这句经典对话,拉开了南京某军事学院毕业答辩的戏剧性帷幕。当抗美援朝停战谈判的硝烟尚未散尽,台下整排披满勋章的将领们,却将目光投向了更遥远的未来十年边疆安危。

站在讲台中央的丁伟,手中攥着厚厚一叠稿纸,脸上不见紧张,唯有军人的倔强。他没有堆砌辉煌战例,亦未照搬苏军教条,而是以‘四世同堂’的家族兴衰作比:老太爷病逝、兄弟分家、家产四散。这种‘小说体’开场瞬间引发观摩席骚动,后排传来质疑:‘军事论文讲家务事?’但丁伟坚持铺陈:家道兴衰自有周期,国家联盟亦如此,外部牵制与内部利益碰撞一旦失衡,再亲密的伙伴也可能反目。

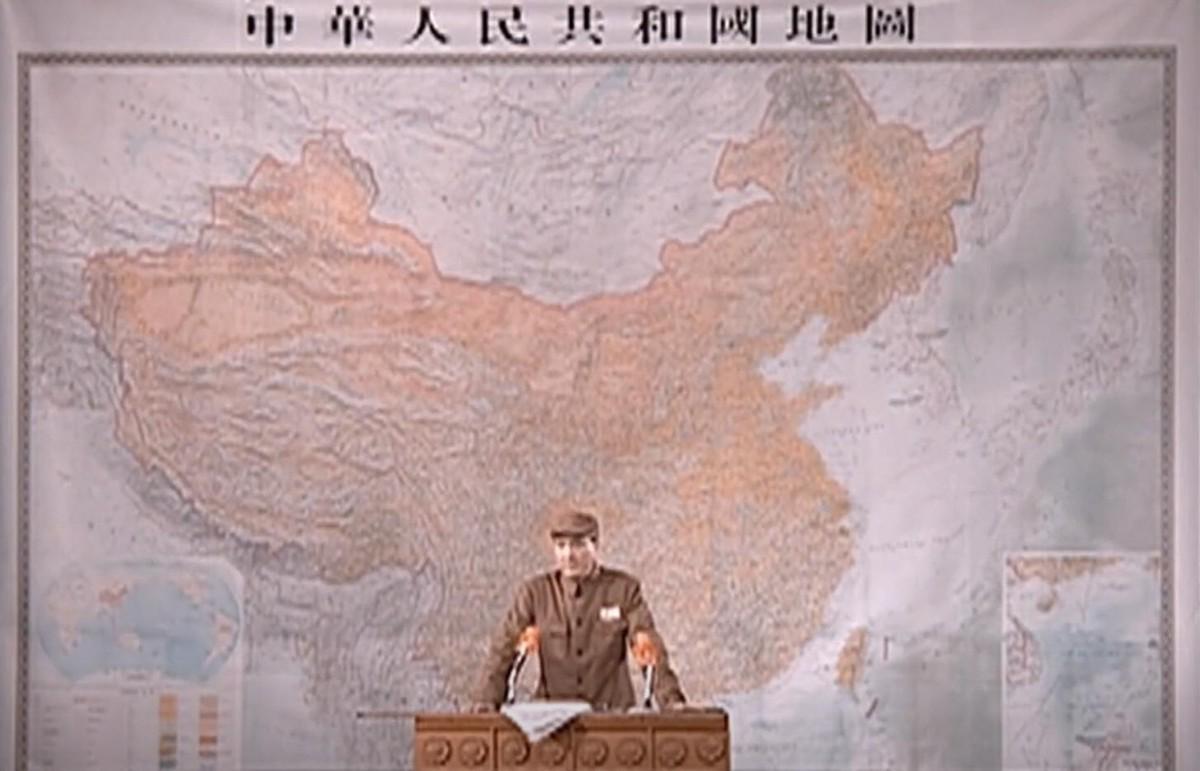

五分钟后,审评将军举手示意:‘说重点。’按照校规,这是首次警告。丁伟点头翻页,话锋陡转:‘假设未来十年,对我国安全压力最大的方向,不在东南或西南,而在北方。’他用‘C国’代指,三张手绘地图直指要害:西北戈壁无险可守,草原适合坦克集群穿插,东北‘鸡头’战略前伸若被割裂,工业心脏与深水港将同日失守。台下秘书笔尖一颤,冷战初期的国际格局中,唯有苏联装甲洪流在满洲边境咆哮,演习炮声隔江可闻。

李云龙在台下直咧嘴——他太清楚老丁要说什么。‘若冲突爆发,守线等同自缚,唯有向纵深诱敌,反斩西伯利亚交通命门。’丁伟语气平静,却如两斤炸药引爆全场。有人干咳,有人皱眉,在‘中苏蜜月期’谈对老大哥下手,无异于给自己脖子套雷管。

就在此时,审评少将合上资料夹,右手轻抬:‘时间到,后续内容留内部评审。’一句话将现场温度降至冰点。名义是超时,实则踩中红线——再讲下去,‘兄弟变假想敌’的指控将直接冲击外交格局。那一年斯大林辞世未久,赫鲁晓夫权力棋局未定,各军兵种全赖苏式装备,学员再狂,也得顾全‘蜜月’气氛。

丁伟的预判并非空想。他提出三条作战设想:腾出两支摩步集团军作机动拳头,复制‘地下长城’模式将沿岸港口地下化,储备高寒物资并加速北疆铁路腹线布局。每一条都直指苏联软肋——冬季补给与交通命脉。审评方若不制止,等于默认战略转向,事情将升级至外交层面。

这场‘超前犯忌’的答辩,灵感源自半年前北京饭桌上的绍兴老酒。岳父田墨轩一句‘外蒙古不是莫斯科白送的’,结合苏芬战争、波兰闪击战案例,点醒丁伟:苏军向来在边界筑缓冲。而他在东北接收装备时的切身经历——志愿军想搬机器,苏联顾问一句‘协议限定’便运走关东军遗产,更让芥蒂深种。老兵亲历与学者剖析的碰撞,催生了这篇‘炸场’论文。

被叫停后,丁伟接受‘内部评审’,稿件封存学院档案室,仅极少数高级将领得以浏览。蒋经国回忆录中‘一份青年军官的匿名报告敏锐而惊人’,外界普遍认为即指此篇。时间跳至1969年3月,珍宝岛炮火中,孔捷凝视地图五分钟,只说一句:‘丁伟当年那页纸,不该锁这么久。’

丁伟的结局,原著中重病退役,剧版因战伤转教官,均淡出前台。但其‘先战略机动,后纵深打击’的核心观点,在东北地下纵深工程、北疆铁路复线、高寒集成保障等项目中部分落地——这些项目的起批年份均为1954年,巧合背后是战略远见的沉淀。

审评会后,丁伟在稿件封底留下十六字:‘战略没有永恒的朋友,只有永恒的地理坐标。’这精准概括了他对大国关系的冷眼。档案显示,当年传达室电话响个不停,有人要全文,有人查录音,甚至有部门建议‘加强政治教育’。但除了极少数指挥员,多数人既看不到也听不到,档案室的一把锁,锁住的不仅是风险,更是远见。

学院自此流传一句话:‘讲稿能吓掉多少颗勋章,就看你立场多超前。’丁伟的论文被按下暂停键,非因不专业,而是太敏感。在友谊大旗下,尖锐问题只能先锁进抽屉。审评委员会的‘托底’之举,既要保护学员,也要维系刚建立的外交格局——军事学院不仅是知识殿堂,更是政治雷区。

最终,丁伟未获答辩第一,却赢得罕见评语:‘战略思维敏锐,需配合时局修正。’这二十字在当时的表述体系里已属极高评价。多年后,老军人重谈此事,话里带着敬佩:‘那小子胆子忒肥,可论眼光,确实不输任何人。’

兵者国之大事。丁伟的论文或许只是纸面推演,但纸面上的警钟敲得够准,就能让真正的炮声少响几轮。那场被打断的答辩,不仅是一次‘超前犯忌’的亮相,更替后人争取了思考战略纵深的时间——在冷战的冰面下,它早已裂开一道预示未来的缝隙。