2025年国庆档以18.35亿票房、5007万观影人次的成绩落幕,这个8天假期里,电影市场与渐冷的天气一同陷入寒意。相比去年同期的21亿,今年票房缩水近3亿,即便与过去十年(2015-2024年)最差的2016年(15.9亿)和2022年(14.99亿)相比,今年的低迷表现仍为重建中的电影市场蒙上阴影。

本应是“神仙打架”的黄金档期,今年却显得异常平静。市场表面上看似不缺内容:主旋律战争片、特效奇幻大片、家庭喜剧和动画电影一应俱全,导演与演员阵容亦不乏知名面孔。然而,这种“均衡”恰恰暴露了深层危机——市场缺少能点燃观影热情的“爆款”引擎。

回顾历年国庆档,成功模式无非两种:要么出现一部“超级头部”影片,以强大号召力带动整个档期;要么由多部实力影片形成集群效应,共同抬升票房天花板。而今年,两种格局均未出现:既无10亿量级的领军之作,也无5亿+的影片支撑。新片因话题度不足和口碑平庸,在社交媒体和观众场中未能掀起舆论声浪,导致单日票房持续下跌,整个档期在平淡中收场。

曾被寄予厚望的《志愿军》第三部和《刺杀小说家》第二部表现不及预期,刺破了行业在“系列化”探索上的泡沫。这不仅是单个项目的失利,更暴露出中国电影工业在可持续创作能力上的短板。当续集无法在叙事和情感上实现超越,仅靠IP惯性已难以满足审美日益提升的观众。

以《志愿军》系列为例,首部凭借宏大叙事与家国情怀收获超12亿票房,而第三部因人物塑造与情感张力不足,票房大幅下跌。同样,《刺杀小说家》首部以奇幻想象与视觉创新开辟新赛道,取得超10亿票房,但续集因剧作混乱、世界观构建失败,未能复制往日辉煌。系列影片势能的衰减,折射出中国电影在系列化开发上的系统性问题。

(灯塔专业版2025年10月8日数据)

从票房格局看,今年国庆档影片的表现力和拉动力过于疲软。《志愿军:浴血和平》虽位居榜首,但不足5亿的票房与往年头部影片差距显著;已上映一段时间的《731》竟稳坐第二,折射出新片整体吸引力不足。在这种缺乏强力牵引的情况下,整个档期的票房表现自然难以达到预期。

回顾历年国庆档,2019年凭借《我和我的祖国》《中国机长》等优质影片创造44.66亿票房纪录;2021年《长津湖》以32亿票房带动档期达到43.88亿。这些峰值虽具偶然性,但常规年份如2023年(27亿)和2017年(26.55亿)表明,健康的国庆档通常需要“一超”或“多强”格局。而今年,既无爆款影片独当一面,也未形成多部影片齐头并进的局面,导致市场表现平淡。

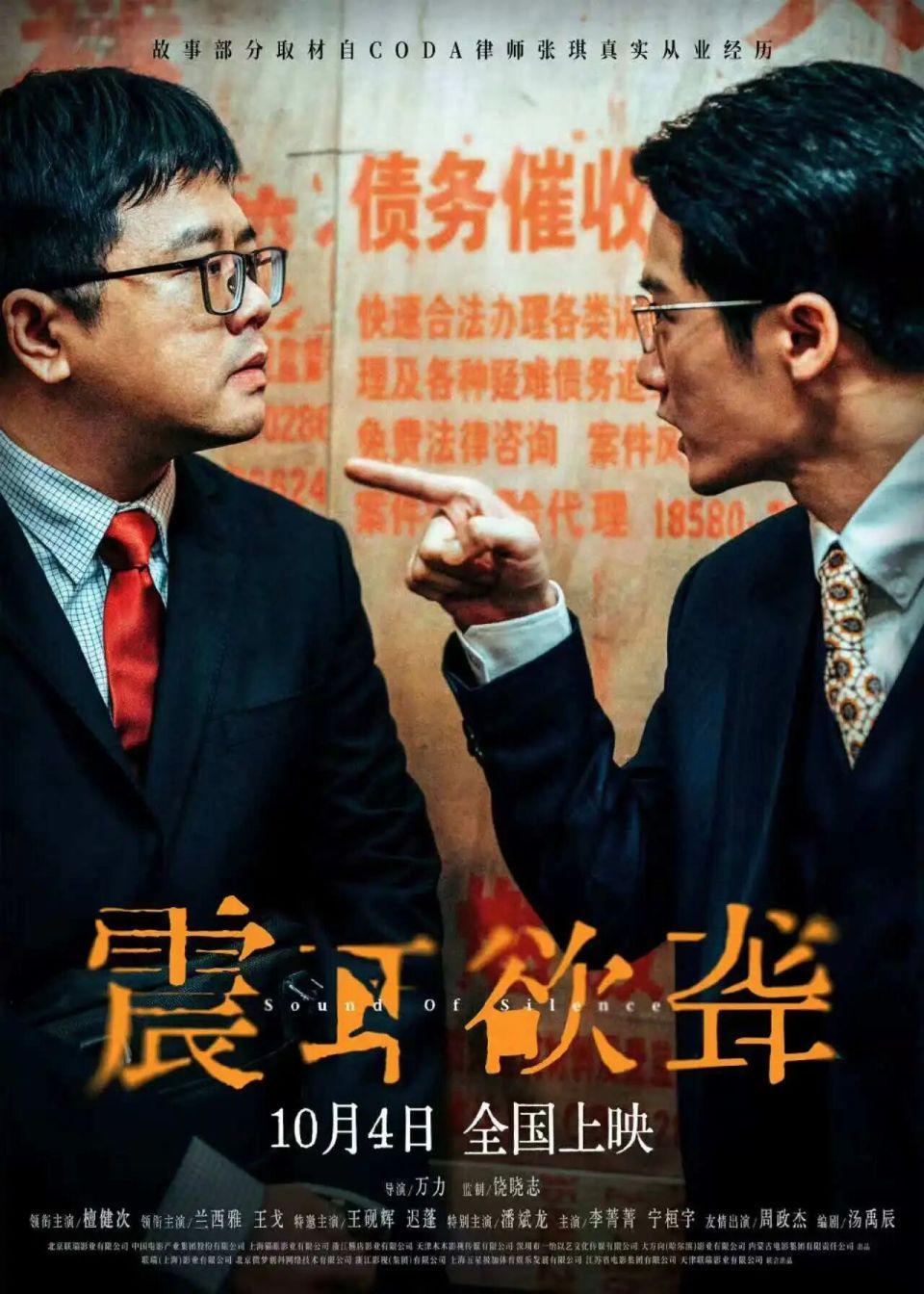

今年国庆档新片普遍缺乏话题热度,未能形成社会性讨论声浪。在信息过载的当下,电影已不仅是影院内的视听体验,更是一种需要被谈论、被分享的社会货币。然而,从《志愿军:浴血和平》到《刺杀小说家2》,从《浪浪人生》到《震耳欲聋》,均未能制造出突破圈层的舆论热点。

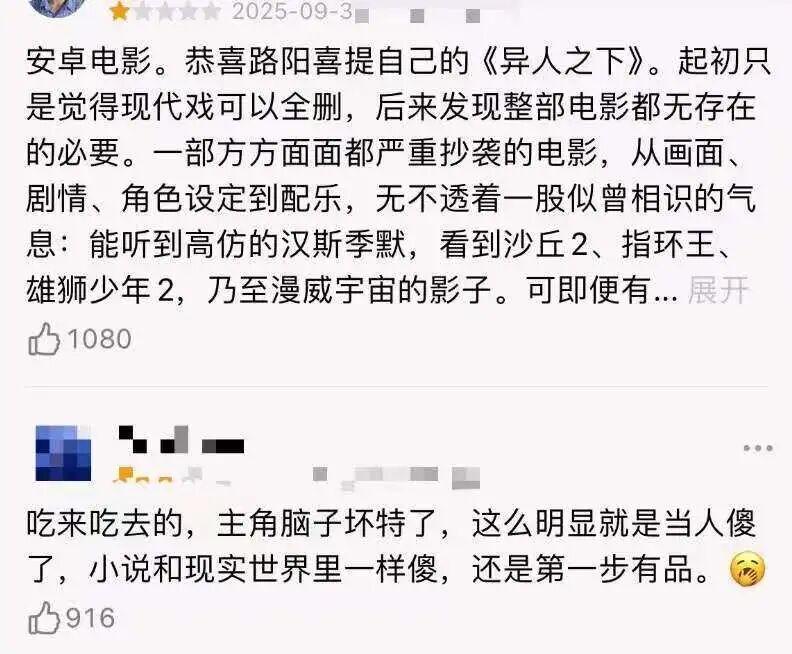

头部影片市场号召力不足,直接影响档期票房上限;话题度缺失则削弱观众观影意愿。与此同时,影片口碑表现同样不尽如人意。《刺杀小说家2》剧作层面饱受诟病;《浪浪人生》缺乏主线叙事,难以在大档期突围;《震耳欲聋》虽靠檀健次大银幕首秀赚得声量,但整体内容与社交媒体评分均无法激发更大范围观众的观影热情。

今年国庆档系列影片的失利,折射出中国电影在系列化探索道路上的深层困境。观众对系列化作品有着天然的期待升级——他们不仅希望看到熟悉元素的延续,更渴望获得超越前作的叙事体验、情感冲击或思想深度。当续集仅满足于“原班人马再聚首”的形式,而缺乏艺术表达与情感共鸣的实质性突破时,便难以避免审美疲劳与心理落差。

成熟的电影工业体系是系列化运营的基础。以漫威电影宇宙为例,其通过标准化的类型叙事、精细化的制片管理、全球化的市场开拓,构建了可持续的系列化生产模式。即便如此,好莱坞也面临创新乏力、套路化严重的挑战,今年《美国队长4》的全球折戟便是证明。但其成功经验在于建立了一套吸纳新创意、适时调整风格的机制,同时通过衍生剧、游戏、主题乐园等多业态开发,延长了系列的生命周期。

国内市场虽不乏《流浪地球》系列和《唐人街探案》系列等成功范例,但更多系列化项目的稀缺暴露出系统性问题——稳定持续的创作生产能力不足,许多项目仍停留在“作坊式”生产模式,缺乏成熟的开发机制与人才储备体系,导致优质内容产出极不稳定。

电影创作常呈现“一窝蜂”状态,某种类型成功后便涌现大量跟风之作,快速消耗观众耐心,而真正需要长期培育的系列化项目却因缺乏耐心和系统性规划而难以维系。与此同时,中国电影观众的培育也面临挑战,行业尚未建立起与观众持续、深度对话的有效机制,导致创作与观众接受之间常常出现错位。

破局方法已被行业讨论已久:制定长远规划,明确每一部的演进路径,避免急功近利的“续集陷阱”;在产业层面加大对电影工业基础设施的投入;观众层面提升观影体验、实现精准营销。然而,今年国庆档的失力再次暴露了行业顽疾——内容供给的稳定性不足,市场表现永远如同“过山车”,难以形成持续的输出能力。