对于普通人而言,未来的美好图景往往始于考取名校、获得稳定工作,最终组建家庭享受幸福人生。这种朴素的期待,在高等教育普及的今天依然具有普遍性。然而,当一位985工科女硕士晒出17.13元工资条时,这种理想与现实的剧烈碰撞,瞬间引发了社会对当代青年职场生存状态的深度思考。

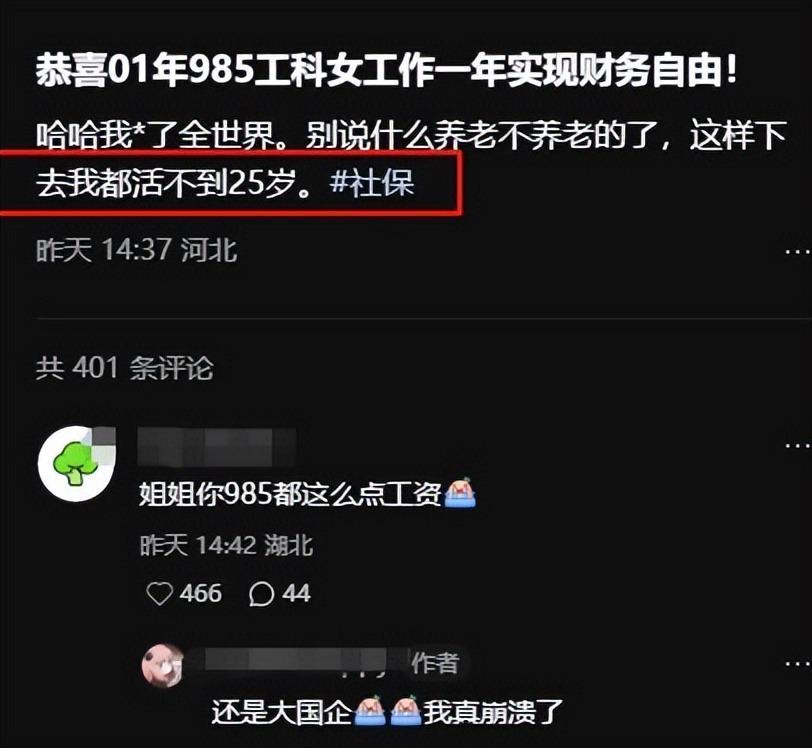

这位毕业于顶尖985高校的工科硕士,手握热门专业文凭进入知名企业工作。本以为会迎来光明前景,却在入职一年后面临残酷现实:最新月工资仅17.13元,银行账户余额勉强突破千元大关。这种生存状态并非偶然,此前数月工资也徘徊在3000元上下,17元的工资条最终成为压垮心理防线的最后一根稻草。

在公众认知中,985毕业生本应是就业市场的宠儿。但现实数据显示,某顶尖高校硕博生规模已超万人,高学历人才供给激增导致名校光环逐渐褪色。这种变化在薪资市场上体现得尤为明显,即便进入传统意义上的"铁饭碗"单位,新员工也常面临薪资与生存成本的严重失衡。

传统大型企业的薪资结构呈现显著的两极分化特征。资深员工月薪可达3万元以上,但新人薪资不足3000元的现象屡见不鲜。这种"熬资历"的晋升模式,在绩效考核、季节性波动等因素影响下,常导致青年员工陷入"画饼充饥"的困境。正如该女生所言,看似光明的发展前景,实则像挂在眼前的苹果,始终可望不可及。

当前就业市场呈现三大矛盾:高等教育普及与人才过剩的矛盾、企业稳定需求与青年生存压力的矛盾、传统晋升机制与现代职业发展的矛盾。某国企新员工透露,其首年工资扣除五险一金后,实际到手仅2800元,而同期北京租房成本已达3500元/月。

这种生存焦虑在一线城市尤为突出。3000元月薪在扣除房租、通勤、餐饮等基本开支后,往往所剩无几。某招聘平台数据显示,2025年应届生平均起薪为5800元,但重点高校毕业生在传统行业的起薪中位数仅为4200元,与市场预期存在明显差距。

面对结构性困境,青年群体需要采取多维应对策略。除在本职岗位积累经验外,可关注人工智能、新能源等新兴领域的发展机遇。某985毕业生通过业余时间学习编程,成功转型为数据分析师,薪资实现三倍增长。同时,发展自媒体、电商等副业也成为重要补充渠道。

企业端也在探索改革路径。某央企试点"宽带薪酬"制度,将新人起薪提升至6000元,同时设置更明确的晋升通道。这种变革折射出,在人才竞争日益激烈的今天,单纯依靠名校背景已不足以吸引优秀人才,企业需要建立更具弹性的薪酬体系。

这位985女生的遭遇,实质是高等教育大众化时代的典型缩影。当"考上好大学就能有好未来"的传统路径受到挑战时,既需要个人调整职业规划,也要求企业完善薪酬机制,更需要社会建立更包容的多元成功标准。唯有如此,才能避免更多青年陷入"25岁生存危机"的困境。

在职业发展这场马拉松中,起点的短暂困境不应成为定义终身的标签。当社会各方共同构建更合理的评价体系,当青年群体以更开放的心态探索多元可能,那些关于未来的焦虑,终将转化为破茧成蝶的动力。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)