在AI供应链的控制权争夺中,中国的产业布局正与美国形成分庭抗礼之势。这场涉及GPU、光刻机、先进代工能力的科技博弈,因稀土资源的战略价值而更具复杂性。作为AI芯片性能与供应稳定性的核心要素,稀土产业从开采到提炼的全流程控制权,已成为决定全球AI经济走向的关键杠杆。

稀土:AI供应链的原子级杠杆

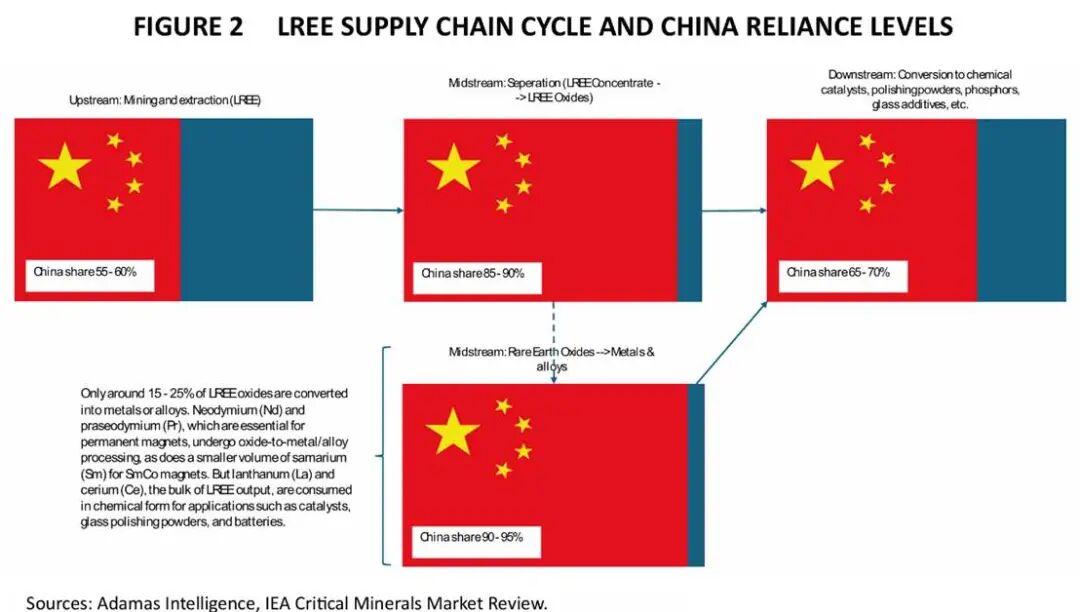

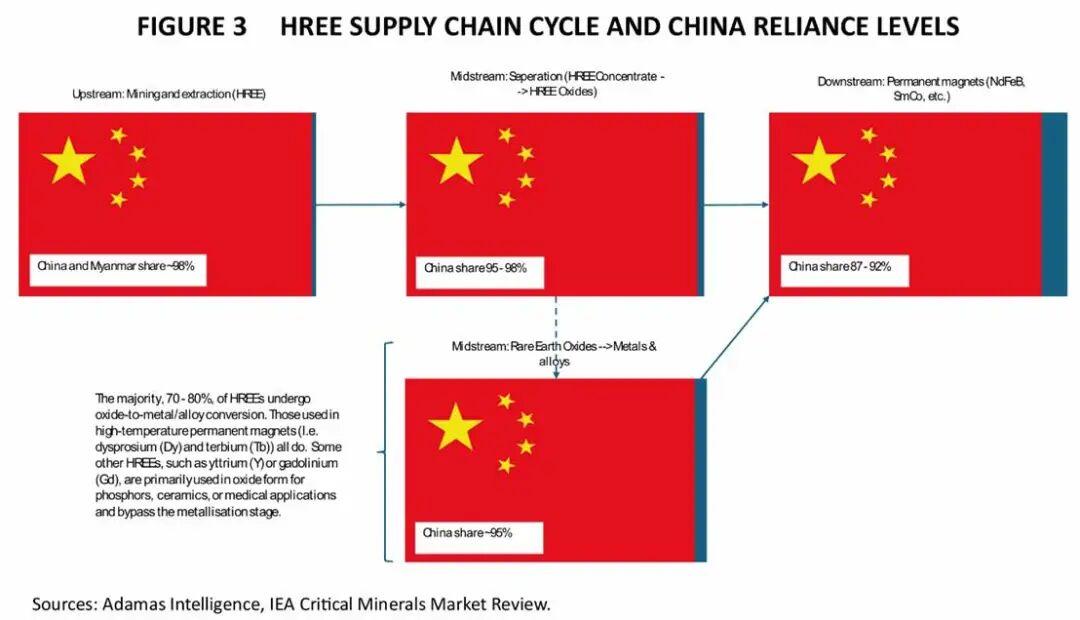

稀土元素的不可替代性源于其独特的物理特性。中重稀土尤其关键,中国掌控着从矿产开采到永磁体制造的完整供应链。美国AI产业的繁荣,实质上建立在由中国主导的稀土物理底座之上。尽管五角大楼与企业全力推动本土供应链建设,但短期内仍难以突破'稀土墙'的制约。

数据显示,仅需0.1%的中国成分稀土,即可触发出口管制机制。台积电、三星等企业生产14nm以下逻辑芯片或256层以上存储芯片时,若使用含中国稀土的材料,必须申请特别许可。这种非对称威慑力,使得稀土行业虽市场规模有限,却能对万亿级AI产业产生颠覆性影响。

0.1%的临界点效应

世界贸易组织指出,AI产品占2025年全球贸易增量近半壁江山。美国上半年GDP增长中,数据中心与软件投资贡献率达92%。前白宫人工智能政策顾问迪恩·鲍尔警告,若中国严格执行出口管制,可能引发美国经济衰退。这种担忧源于稀土在先进制程芯片、光互联技术、发电冷却系统等领域的广泛渗透。

商务部条款明确规定,境外制造的稀土永磁材料若'含有、集成或混有原产于中国的稀土物项',且价值占比超0.1%,即需申请许可。这种精准管控使得ASML光刻机、特斯拉人形机器人等高端设备均受影响。英伟达Blackwell架构芯片因热膨胀问题推迟出货,正是稀土材料物理特性制约的典型案例。

中重稀土的战略价值

全球98%的离子吸附型重稀土矿藏集中在中国南方与缅甸北部。中国不仅垄断6N级纯度重稀土冶炼技术,更掌控着从钐到镱等12种中重稀土的出口管制权。相比之下,美国MP材料公司虽自称供应全球10%稀土,但均为轻稀土产品。澳大利亚Lynas公司在马来西亚的氧化镝生产,至今未披露实际产量。

稀土提纯的技术壁垒极高。中重稀土间4f电子轨道差异微小,需在原子尺度实现与芯片材料能级、晶格的精准耦合。氧化钆、氧化镥等高介电常数材料,已成为突破传统氧化硅栅介层量子隧穿极限的关键。钕铁硼磁体中掺入的微量镝、铽,则显著提升了芯片功率密度与可靠性。

全球供应链的博弈格局

美国自2017年重启加州帕斯山稀土矿以来,通过国防部注资、最低价格保证等手段扶持本土产业。但MP材料公司至今未能扭亏,且直到2025年4月才停止与中国盛和资源的加工合作。这种高投入、长周期、低利润的特性,正是稀土提纯技术从美国外迁的根本原因。

欧盟与日韩虽在实验室阶段研发无稀土永磁体,但面临体积笨重、系统协同困难等问题。美国橡树岭国家实验室的轻稀土永磁体研究,仍需解决磁生电导致的过热消磁难题。这种技术困境,与新能源汽车产业缺乏下游应用场景形成恶性循环,可能再次陷入'量产地狱'。

产业竞赛的未来走向

中国稀土产业的垄断地位,实质是可再生能源与电动汽车行业快速发展的产物。全球每三辆新能源汽车就有一辆使用中国稀土永磁体,这种规模效应是欧美实验室创新难以比拟的。尽管美国计划到2028年投产巴西、沙特重稀土项目,但技术绕不开'中国成分'的专利壁垒。

在这场AI供应链的终极博弈中,美国建立稀土全产业链与中国突破EUV光刻机的竞赛,已超越单纯的技术突破范畴。它决定着全球AI产业格局的重构方向,更关乎中美在科技革命中的战略主动权。这场竞赛的胜负手,或许就藏在南方丘陵地带的离子吸附型粘土矿中。