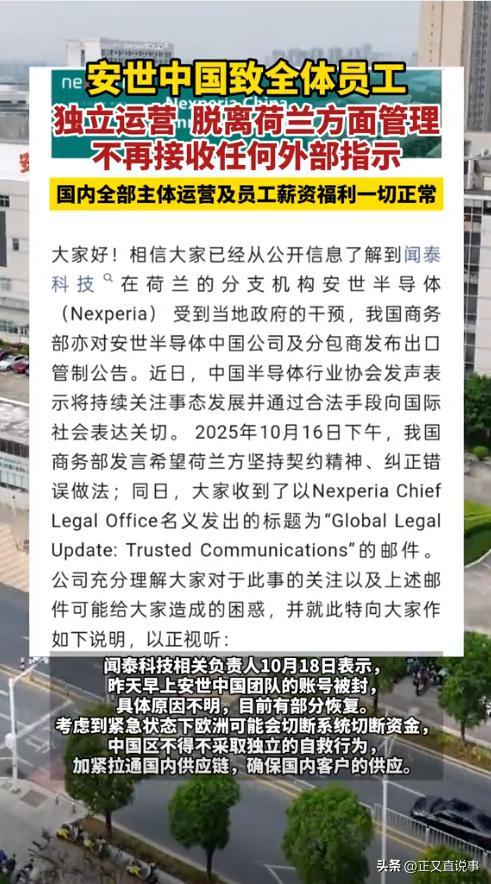

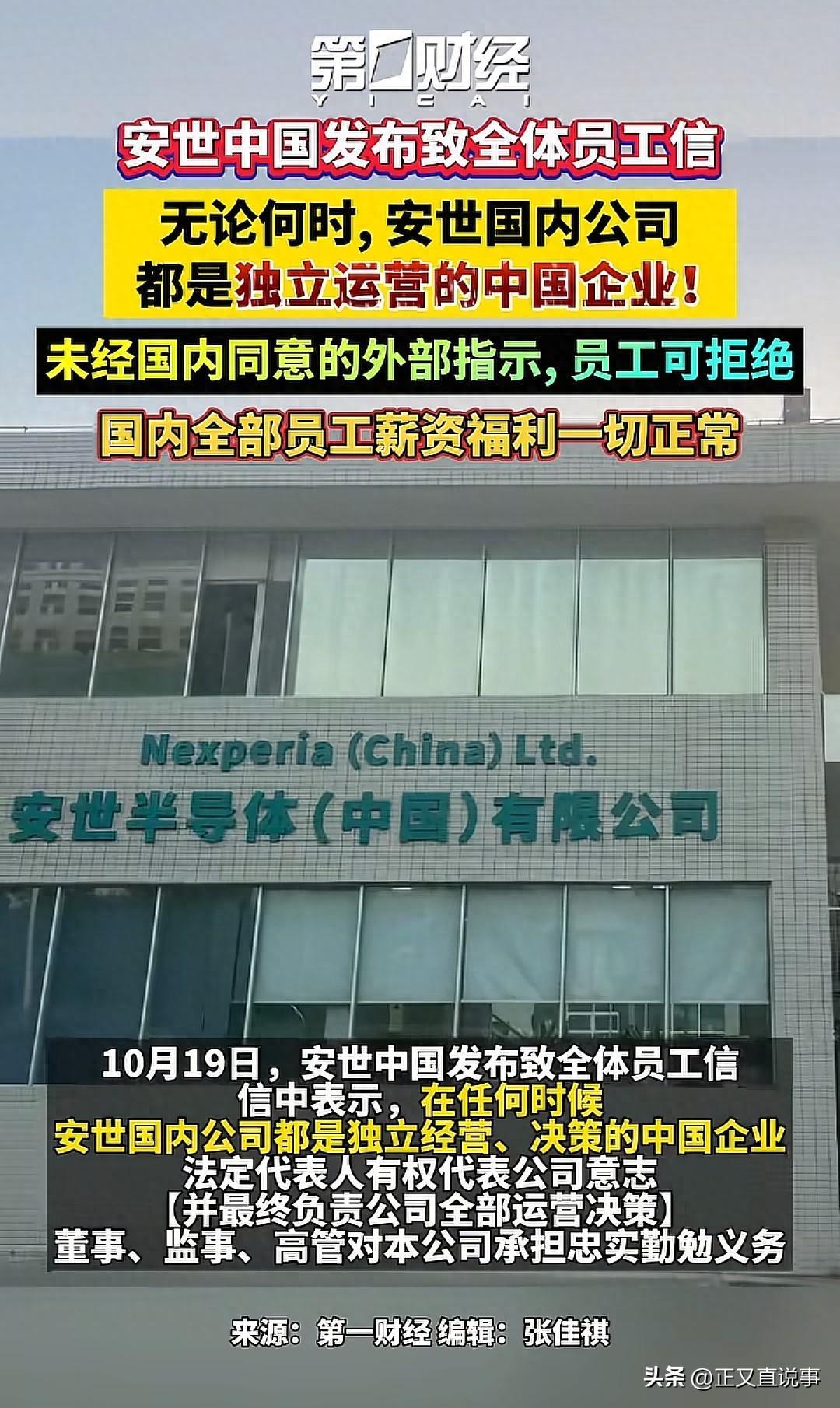

荷兰或许未曾料到,其试图通过断系统权限、停发工资等手段迫使安世半导体中国工厂屈服,却意外激发了更坚定的反击。2025年10月19日,安世中国在官方公众号上发布了一则面向全体员工的公告,宣布正式独立运营,并推行“上四休三”的工作模式,员工工资照发。

公告中明确指出,员工将仅听从国内公司的指令,对于任何未经中国法人同意的“外部指示”,均有权拒绝。这一举措,无疑是对“将在外,君命有所不受”这一古老智慧的现代演绎。

这场看似企业内部的治理纠纷,实则隐藏着更为复杂的地缘政治博弈。荷兰虽抢得了名义上的控制权,却未能真正掌握安世中国的核心。

荷兰的“夺权”行动从一开始就透露出不寻常的气息。9月29日,美国刚刚升级出口管制,仅仅72小时后,荷兰法院便迅速裁决,暂停了闻泰科技实控人张学政在安世的职务,并将股权托管给第三方。

荷兰方面给出的理由是“安全有风险”和“治理缺陷”,但随着法庭文件的曝光,这一说辞显得站不住脚。早在2025年6月,美国官员就已与荷兰进行了沟通。

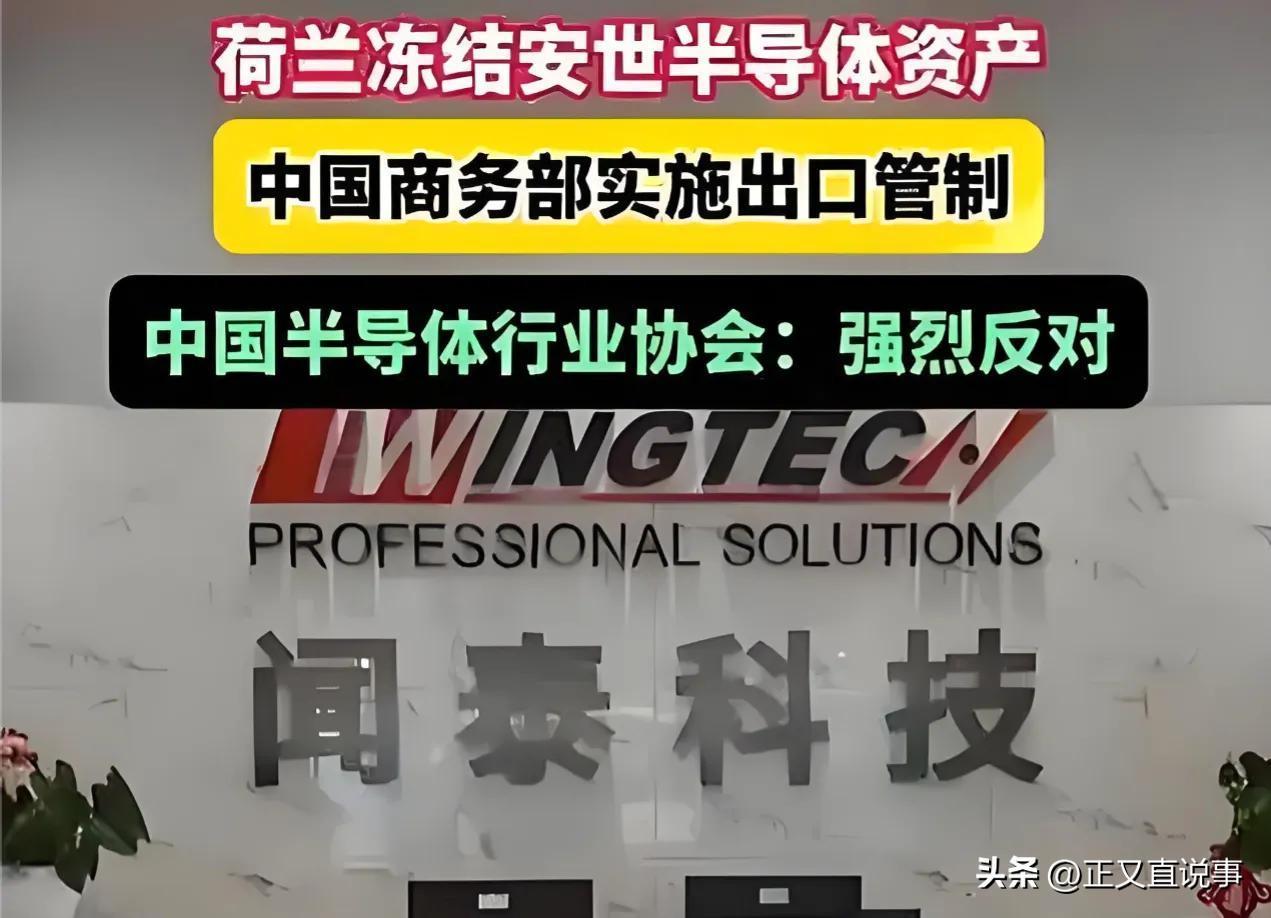

荷兰此举,实则是为了响应美国的指示,通过行政手段插手企业内部事务,将经贸问题彻底政治化。然而,荷兰经济事务部却坚称,其决策是基于自身考量,并未受到美国的施压。

就连荷兰本土的智库也不买账。克林根代尔研究所的学者直接指出,美国要遏制中国科技发展,而欧洲在对华关系上尚未理清,荷兰的强硬态度,很可能是被美国推着走的。

荷兰或许认为,通过“断粮”策略能够逼退中国团队,却忽略了安世中国的“根”在中国。安世在东莞的工厂承担了全球70%的产能,每年出货超过700亿颗芯片,比亚迪、蔚来、华为等大厂均为其长期客户。工厂不是代码,无法轻易搬迁或关闭,这才是安世中国最坚实的“家底”。

面对荷兰的施压,中国团队的应对堪称“稳准快”。荷兰断系统权限,员工便通过微信、电话和本地服务器进行衔接,订单流程未受任何影响;荷兰停发工资,国内主体立即顶上,确保员工薪资无忧。

为了安抚被外界传言扰乱的员工心绪,10月18日,闻泰科技的负责人公开表示,中国地区的工厂已经开始“独立自救”。闻泰科技早有预案,这得益于其对本地化运营的绝对掌控。

客户的态度也进一步说明了问题。对企业而言,稳定的交付和合格的产品才是核心。至于荷兰总部的股权归谁、法庭判了什么,根本不是客户关心的重点。只要东莞工厂能按时出货,谁会在乎阿姆斯特丹的“判决”?

荷兰不过抢走了股权、专利登记、总部头衔这些不重要的东西,而工人、设备、供应链、客户关系等公司核心,全牢牢攥在中国手里。

这场纠纷早已超出了企业范畴,更像是地缘博弈的缩影。荷兰以为能靠一纸政令把中国工厂变成“提线木偶”,却没料到自己的产业链先慌了。

欧洲的汽车厂、家电厂还在依赖中国产的芯片,一旦东莞工厂出问题,首当其冲的是欧洲本土产业。德国电气工程师协会也已经预警,几周内可能出现芯片供应短缺。

至于中国这边也早有反制。10月9号,商务部就对特定半导体组件实施出口管制,不是被动挨打,而是主动守住产业链安全。

过去,有些中国企业以为只要买到股权,就掌握了公司,掌握了公司便等于控制了公司核心。安世事件恰恰打破了这个理念,没有技术、没有专利,光有股权,和一打就倒的纸老虎有啥两样?

但反过来说,中国团队的快速反应也说明了,他们真正的底气早藏在本土化的布局里。4000多名员工十年的积累、成熟的供应链、庞大的市场需求,这些才是“搬不走的优势”。

即便在重新布局前会出现短期的损失,但比起被动接受“卡脖子”,主动自救至少留住了“火种”。

其实现在的局面很清晰,谁也别想靠强权改变产业规律,中国企业已经有能力在博弈中守住核心利益。

安世中国宣布独立运营,并不是一时的“硬气”,而是中国产业链韧性的一次生动证明。真正的掌控力,不在遥远的总部头衔里,而在脚下的产能、身边的供应链和手里的客户信任里。

从东莞工厂的稳定生产,到本地化团队的快速应对,再到反制措施的及时跟进,背后其实是中国企业对“自主可控”的清醒认知。

在越来越复杂的全球博弈中,安世的故事也说明,中国企业不再是被动接受规则的一方,而是能用实力守住核心利益,用韧性对抗“强权干预”。

安世中国的独立运营,不仅是一次企业层面的“绝地反击”,展现了中国产业链的韧性,更是中国产业链从“大”到“强”的必经之路。

在复杂的国际环境中,唯有扎根本土、筑牢产业链根基,才能掌握主动权。这场博弈或许还有波折,但中国企业应对挑战的智慧和勇气,已然成为推动产业升级的重要力量。

观察者网 2025-10-18《想和中方谈谈,但荷兰还在狡辩:不是美国让干的》

每日经济新闻 2025-10-19《实探风波中的安世半导体东莞工厂:原材料告急、已限制出货、员工将“上四休三”》

公众号@安世半导体 2025-10-19《安世中国致全体员工》