一、功德林里的转型:从战场将军到改造典范

1949年寒冬,淮海战役失败的杜聿明在张老庄被俘。这位曾指挥数十万大军的兵团司令,在功德林战犯管理所开启了人生新篇章。医务人员带来的胃溃疡、肺结核诊断书,让这个硬汉不得不接受治疗。劳动间隙,他捧着马列著作研读,工整的读书笔记后来成为改造范例。

看守员调侃他笔记比战报漂亮时,杜聿明淡然回应:"写给自己看的,得认真。"这份认真让他在1960年获得与海外妻女通信的许可。当他在监室写下"秀清同志"的称呼时,不仅完成了身份切割,更为两岸亲情埋下伏笔。此时远在大洋彼岸的杨振宁,正在学术巅峰为这个家庭的团聚创造条件。

二、诺奖光环下的亲情纽带

1957年斯德哥尔摩诺贝尔奖颁奖礼上,杨振宁与李政道成为首位获此殊荣的华人。当记者问及家人时,他轻声说:"家人在大陆。"此时准岳父杜聿明的名字,早已通过杜致礼的书信反复出现。周总理得知获奖消息后,特意安排张文裕夫妇赴功德林转交祝贺。

杜聿明挥笔写下的"亲爱的宁婿"祝贺信,成为连接两岸的亲情纽带。在台湾被软禁的曹秀清收到女儿信中"老朋友通信了"的暗语时,顿时泪流满面。蒋介石为拉拢杨振宁特批曹秀清赴美,却不知这正中下怀。1959年抵达普林斯顿后,曹秀清在女儿女婿帮助下获得居留权,开启了等待归国的六年时光。

三、特赦后的新生:从镰刀到书桌的蜕变

1962年特赦名单公布时,杜聿明将劳作用的镰刀柄整齐摆好。当被问及出狱愿望,他只说:"找间屋子,放三张书桌。"1963年北京西郊机场,举着望远镜的杜聿明终于等到分离十四年的妻子。这场跨越海峡的团聚,离不开杨振宁的牵线搭桥。

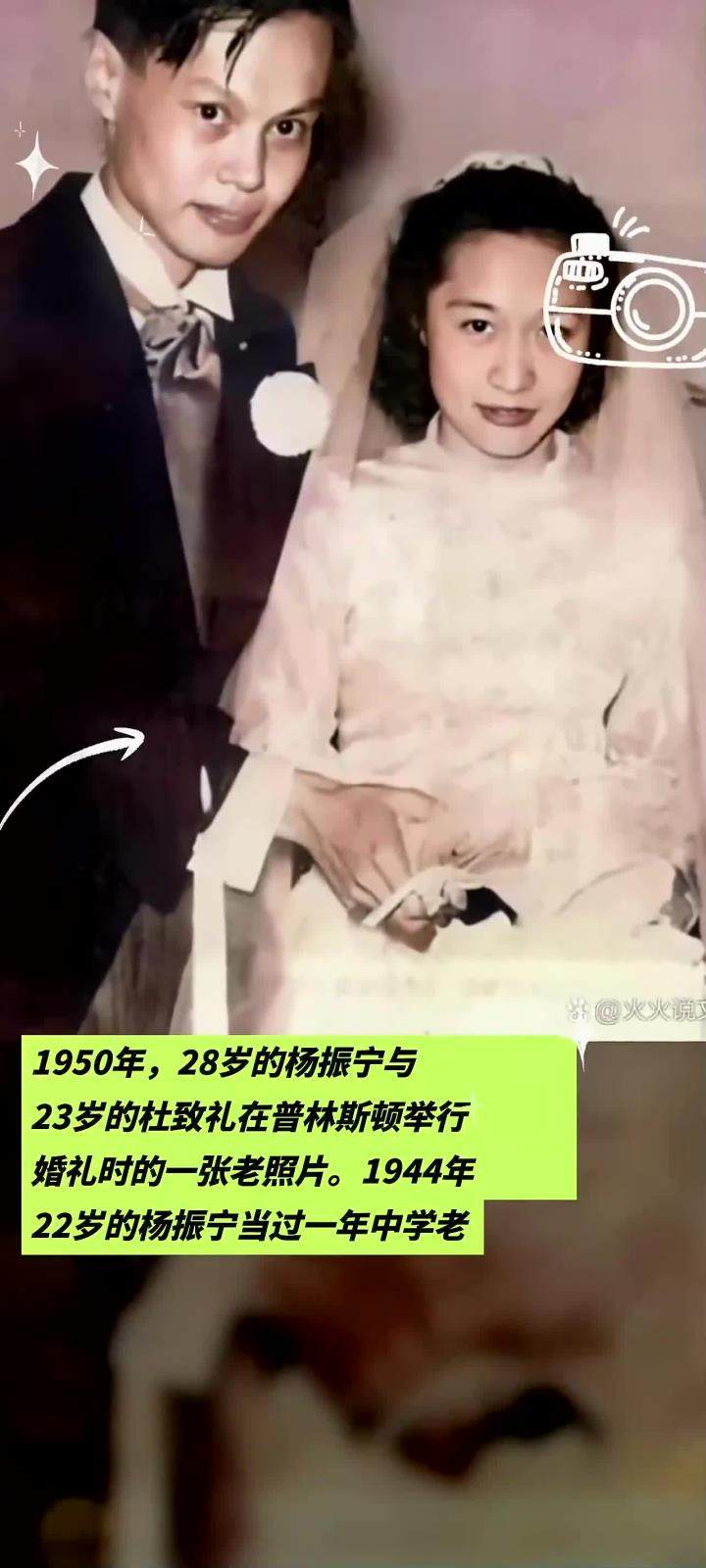

在红星公社劳动时,杜聿明修剪果树的精准度让技术员惊叹。被调往全国政协后,面对求签名者他总问:"要战史还是改造笔记?"这份清醒让昔日将军在新岗位持续发光。与此同时,杨振宁与杜致礼在普林斯顿举行婚礼,北京发来的"愿汝二人和顺相守"电报,被裱在研究室门口与量子场论草稿并列。

四、1971年历史性会面:两个指挥官的灵魂碰撞

1971年春末,杨振宁首次正式拜访岳父。杜聿明提前两天制定流程:先品茶,再交谈,最后合影。当杨振宁指着窗外槐树打开话匣子时,杜聿明望着新芽轻语:"树老还发新芽,人也该如此。"拍照时曹秀清自然微笑,杜聿明保持军人姿态,唯有杨振宁难掩紧张。

这场会面暗含更深意义。作为首位回国探亲的美籍华人科学家,杨振宁受到周总理接见。1973年毛主席特意让他代问杜聿明好,这份关怀让杜聿明将合影挂在客厅。临别时他叮嘱:"路归你走,家在这儿。"简单话语道尽长辈期许与游子羁绊。

五、岁月留痕:跨越时空的精神传承

这对特殊翁婿始终是海外媒体焦点。前国民党中将与诺奖得主的组合,用亲情打破政治隔阂。杜聿明晚年口述回忆录时,对徐蚌会战的细节描述精确到米和分钟。当校对老师提醒太细时,他坚持:"细节越细,后人越明白战争代价。"这份敬畏使回忆录成为珍贵史料。

1981年杜聿明病逝,完成从战场到书桌的蜕变。曹秀清活到九十高龄,晚年仍能识读英文报纸。杨振宁始终坚守学术前沿,多次回国推动科技发展。那张1971年合影,记录着家庭团聚、时代变迁与两代人的家国赤诚。

如今再看这张老照片,三人视线望向镜头之外,仿佛预见各自道路。杜聿明用余生书写担当,杨振宁以科学报效祖国,曹秀清用坚韧守护亲情。这张超越照片本身的合影,是家庭团圆符号、时代转型印记,更是两种人生的完美交汇。当硝烟散尽,留在岁月里的永远是温暖的牵挂与坚定的信仰。