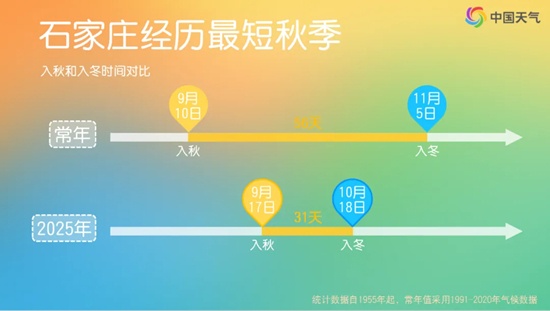

近期,北方多地居民普遍感受到秋季的短暂与降温的提前——秋雨连绵、秋高气爽的日子屈指可数,冬季进程似乎被按下了“快进键”。以河北石家庄为例,今年9月中旬入秋,10月中旬便已入冬,秋季时长仅一个月出头,穿短袖与羽绒服的切换速度甚至跟不上气温的“跳水”节奏。这种异常的气候现象,叠加国家气候中心关于“赤道中东太平洋将进入拉尼娜状态”的预测,让“今冬是超级冷冬”的传言甚嚣尘上。但事实真的如此吗?

在气象领域,“冷冬”并非预测概念,而是对冬季平均气温的事后认定。国家气候中心首席预报员章大全指出,公众对极端低温事件的记忆往往更深刻,而对整体平均气温的感知容易产生偏差。例如,10月初华北地区还能穿短袖,17日后强冷空气突袭,羽绒服迅速登场,这种“骤冷”体验放大了对“冷冬”的担忧。

根据国家气候中心的监测,近期赤道中东太平洋海表温度较常年偏低,预计秋季后期将进入拉尼娜状态。拉尼娜现象通常指赤道太平洋中部和东部海域海水温度异常偏低,可能通过大气环流影响全球气候。但章大全强调,超前降温与拉尼娜并无必然联系,更不能直接推导出“冷冬”结论。

历史数据显示,20世纪90年代前,拉尼娜事件发生时我国冬季气温偏低的概率较高。但本世纪以来,受全球变暖影响,拉尼娜背景下的冬季气温偏暖甚至出现暖冬的情况显著增多。例如,2020/2021年冬季在拉尼娜发生期间,我国大部分地区气温较常年偏高。

章大全进一步解释,冬季气候是多重因素协同作用的结果:除热带海温异常外,北极海冰消融、欧亚积雪变化以及中高纬度大气环流波动均会参与调控。因此,仅凭拉尼娜现象预测冷冬缺乏科学依据,需结合海洋、冰雪、大气等监测数据综合研判。

根据中央气象台预报,25日至27日,受冷空气影响,内蒙古中东部、华北、东北地区、黄淮等地将出现4~6级风,阵风可达7~8级,局地9级,部分地区伴随4~6℃降温,局地降幅超8℃。相比之下,南方未来几天气温将逐步回升至常年同期水平,江南最高气温重回20℃以上,华南普遍升至25℃以上。

未来几天,受高原波动东移影响,青藏高原东部将出现降雪天气;中东部大部地区受干燥偏北风控制,降水稀少,呈现冬半年典型的干燥模式。值得注意的是,降水预报图中的红色锯齿线为霜冻线,其内侧区域将出现霜冻。今日进入霜降节气,霜冻范围可能进一步扩大,需注意农业防冻措施。

(来源:中国天气网)