一个曾荣获“社会责任典范奖”的企业家,竟摇身一变成为操控千亿电诈帝国的首脑?陈志的“人生剧本”荒诞至极,仿佛电影情节,然而,背后的真相却比电影更加黑暗。

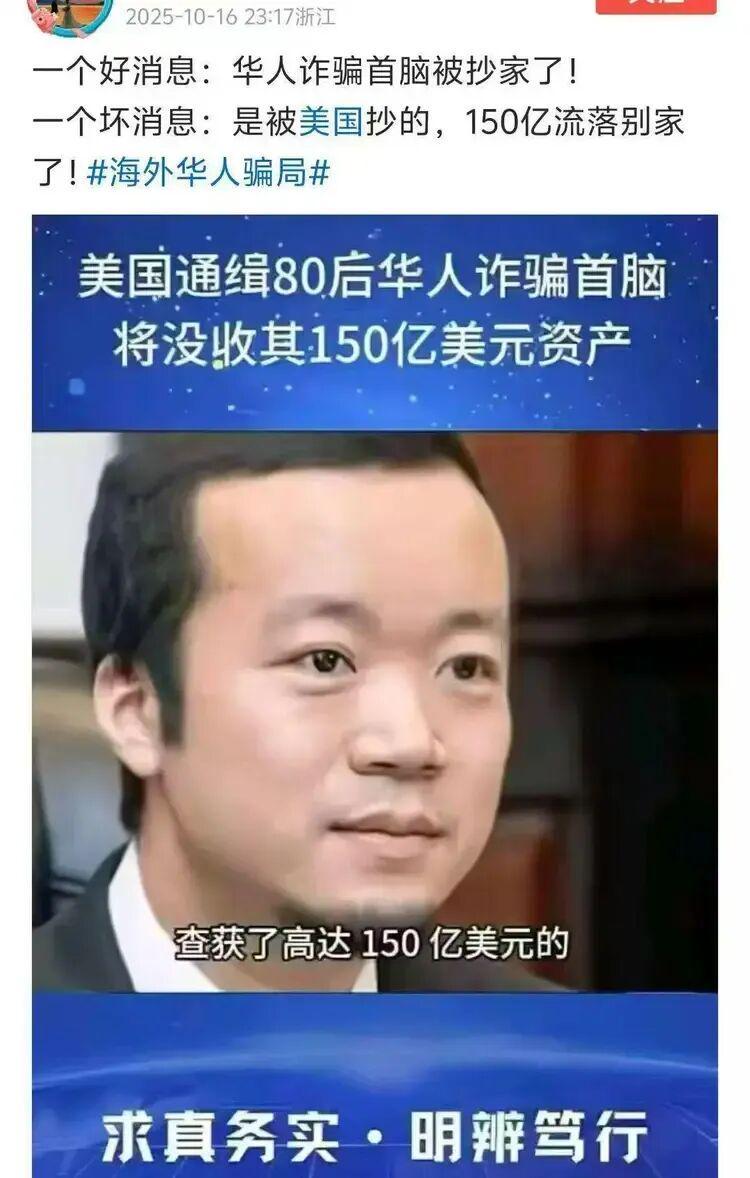

当美国财政部正式宣布将陈志及其“太子集团”列为跨国犯罪组织,并果断冻结其高达150亿美元的资产时,全球舆论一片哗然,所有人都被这一突如其来的消息震惊了。

这绝非普通的商业丑闻,而是一场精心策划、持续多年的“合法伪装”。陈志以慈善为外衣,以奖项为盾牌,将诈骗行为升级为跨国集团运作,甚至成功骗过了监管机构、媒体以及广大公众的眼睛。

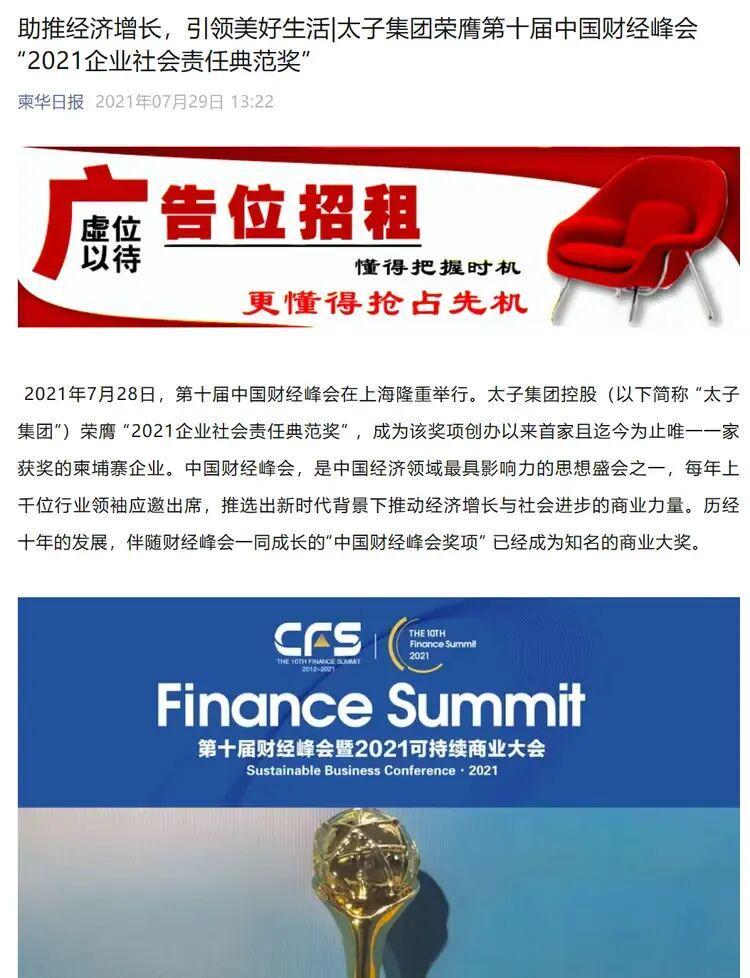

最为讽刺的是,他所获得的奖项竟是“社会责任典范”。在2021、2022年,他西装笔挺地站在领奖台上,笑容谦和,接受着来自四面八方的掌声与赞美。

媒体曾纷纷称他为“中柬友好使者”“青年创业榜样”“慈善家”。在疫情期间,他捐出几百万善款,立刻被包装成“大爱无疆”的典范。

然而,却无人追问:一个初中未毕业的网吧网管,如何在短短十年间摇身一变成为跨国巨头?他的资金究竟从何而来?项目又是如何运转的?这些本应引发基本怀疑的问题,却被他的光环一一掩盖。

问题的症结在于,我们太容易被“成功人设”所迷惑。只要一个人看起来富有、有善举、有头衔,我们就往往默认他“合法”。

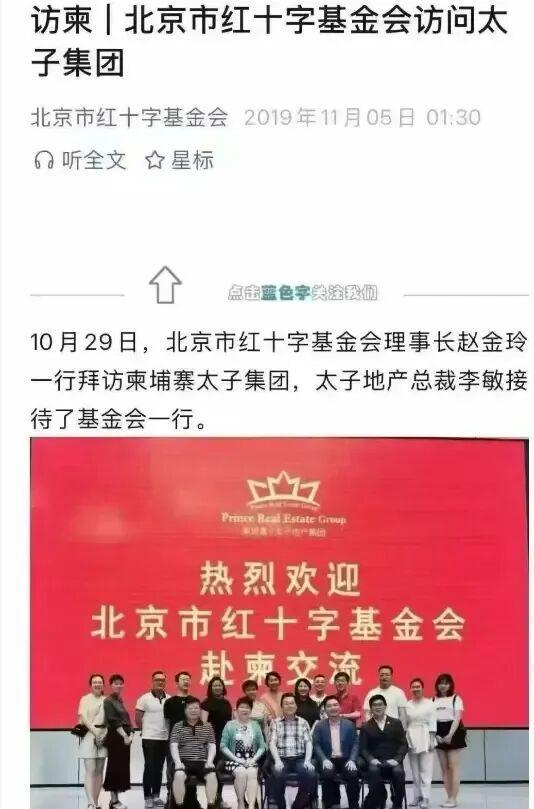

于是,陈志的“太子集团”被捧为“典范企业”,甚至红十字会都前往参观合影。地方政府派人调研,媒体连篇累牍地报道。这些“背书”并非无意为之,而是他精心设计的“洗白工程”。

陈志的犯罪模式堪称“现代奴役+高科技诈骗”的完美结合。在柬埔寨的“园区”里,上百人被扣留护照、限制自由,被迫成为“键盘奴工”,利用虚假身份在全球社交平台上谈恋爱、荐投资、拉人头。

他们骗取的并非一笔小钱,而是一个人的信任、积蓄,甚至整个人生。受害者以为自己在恋爱,实则被“养猪”;以为在理财,实则资金瞬间被洗进加密钱包。

而陈志的高明之处在于,他将这一切“公司化”“集团化”。他不单干,而是建立园区、开展培训、设定KPI,像经营正经企业一样管理犯罪活动。

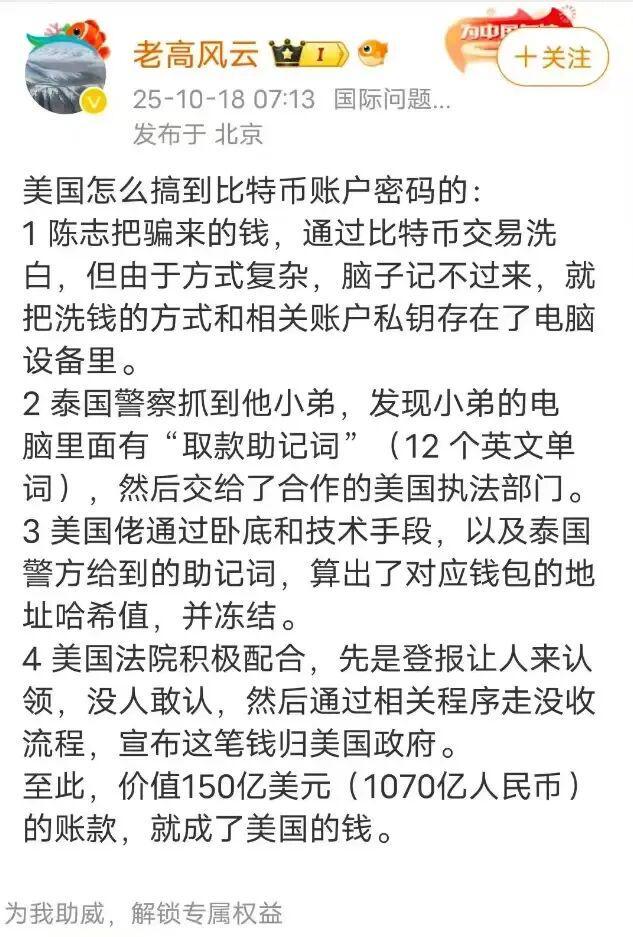

他还利用多重国籍、离岸公司、加密货币构筑起“法律护城河”,使资金在全球缝隙中流动自如,执法机构追都追不上。

更可怕的是,他骗得最狠的竟是我们自己人。东大投资者渴望“高回报”,容易被“稳赚不赔”的话术所击中。他们并非愚蠢,而是太想翻身。

陈志的团队深谙这种心理,利用“情感+理财”的双杀策略,一步步将人拖进深渊。数万人血本无归,家庭破碎,而他却在别墅里包养网红,每月给前女友两千万“生活费”。

可笑的是,直到美国出手,我们才看清这个“典范”的真面目。

为何是国内媒体先将他捧上神坛,而非进行调查质疑?为何那么多“社会责任奖”不查资金来源、不审业务模式,只看捐款数额?这些奖项究竟是在鼓励善行,还是在为资本贴金?

这起事件暴露的不仅是陈志的罪恶,更是整个社会评价体系的溃烂。我们用“成功”来定义一切:有钱就是本事,有奖就是好人,有头衔就是精英。至于钱是怎么来的?项目靠不靠谱?却无人深究。

于是,骗子学会了包装自己,学会了“正能量话术”,学会了用慈善来遮羞。

更值得警惕的是,陈志可能只是冰山一角。一个38岁、无学历、无背景的人,能在异国掌控如此庞大的犯罪网络,背后是否隐藏着更大的保护伞?是否有人帮他打通关节、规避监管?为何他能在多国自由活动,而受害者却投诉无门?

这些疑问至今仍未得到解答。

现在,有人说他“已被灭口”,尸骨无存。真假难辨,但有一点可以肯定:只要监管不联动、信息不透明、评价体系继续唯“名”唯“利”,下一个“陈志”还会出现,下一个“典范奖”还会发出去。

我们不能只等外国司法部门来揭盖子。自己的媒体、机构、公众必须学会质疑:谁在给“成功”盖章?谁在为“典范”背书?一个连护照都敢扣的企业,凭什么拿“社会责任奖”?

记住:真正的社会责任,并非捐了多少钱,而是有没有伤害人。一个建立在奴役和欺骗上的帝国,再光鲜也是垃圾。别再让“典范”成为骗子的护身符。

否则,下一个被骗的,可能就是你我。