1950年12月,朝鲜战场上的雪下得很大,李奇微接到电话时,正在东京的办公室里。前任司令沃克死于车祸,第八集团军已经溃不成军,电话那头说你得马上去朝鲜。

李奇微到达前线第一天,看到的景象让他震惊。

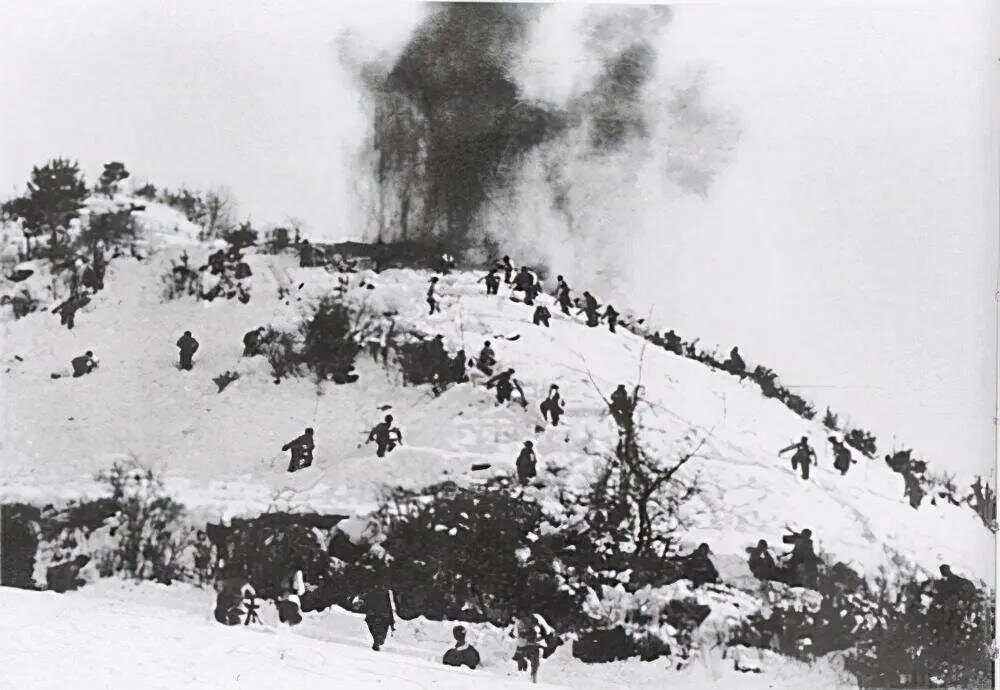

美军士兵像逃难一样往南跑,装备扔了一路,军官找不到士兵,士兵找不到建制。韩国军队更惨,听说志愿军来了,连枪都不要就跑。

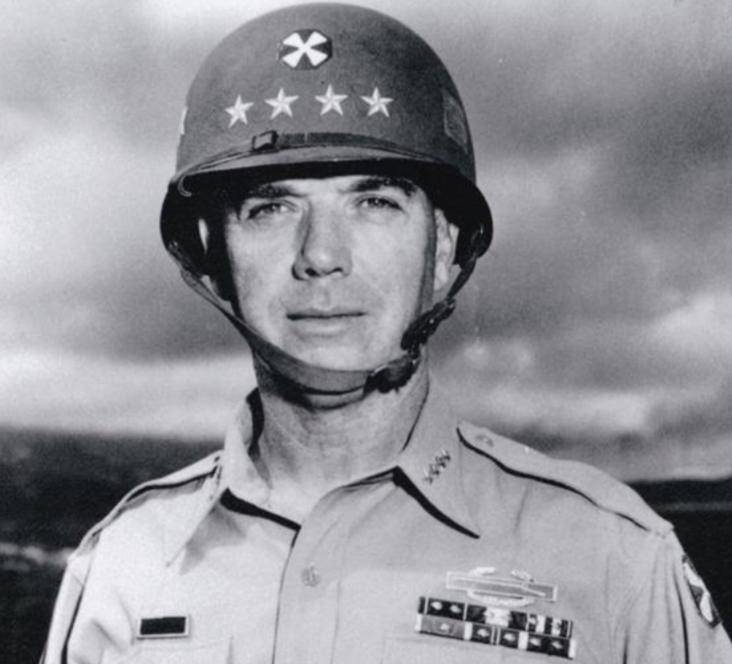

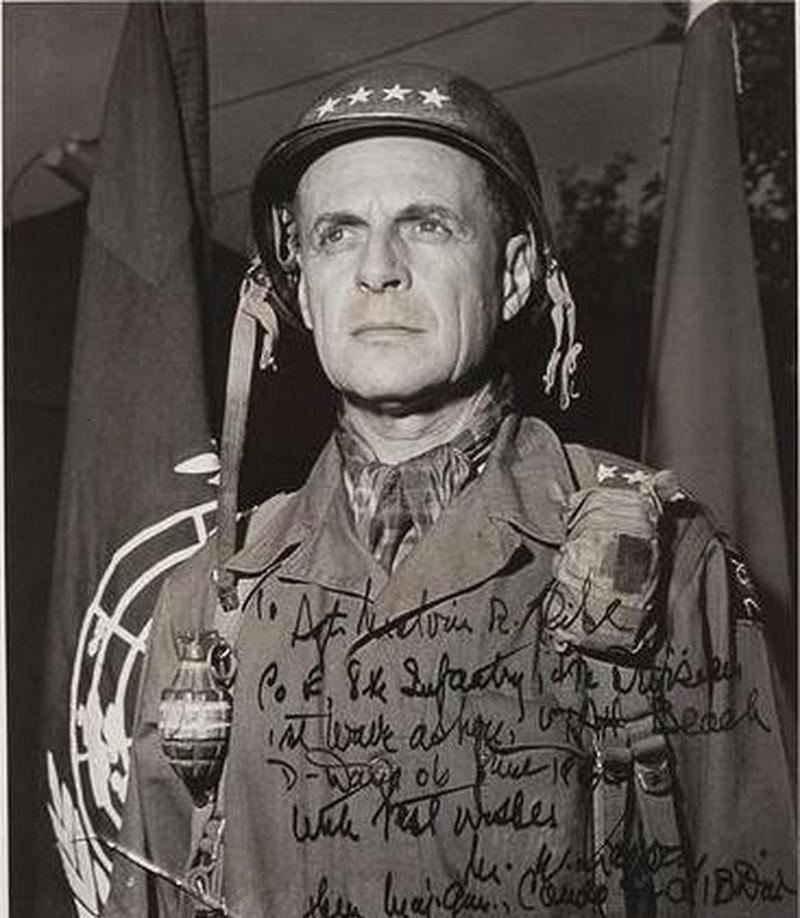

这个55岁的将军站在雪地里,胸前挂着两颗手榴弹,这是他的标志。他在想一个问题,对面那支穿着单薄棉衣的军队,为什么能把装备精良的联合国军打成这样?

西点毕业生遇到了难题

李奇微不是麦克阿瑟那种狂妄的人。

1917年从西点军校毕业后,他在全世界转了一圈。中国、尼加拉瓜、菲律宾,哪里有战争他去哪里。

二战时指挥82空降师,在西西里岛搞过美军历史上第一次大规模夜间空降。诺曼底登陆他也参加了,打到柏林附近的易北河才停下来。

这样一个见过世面的职业军人,头一次觉得棘手。

他花了三天时间,把前线所有能找到的情报都看了一遍。志愿军的装备很差,步枪都是杂牌货,重武器少得可怜。可他们打仗的方式很特别,夜里摸过来,近身肉搏,天亮前撤走。

李奇微让情报官统计了一下,发现志愿军每次进攻大约持续七天就会停下来,为什么是七天?

他算了一笔账。志愿军没有汽车,靠两条腿走路,一夜能走35里。后勤线太长,卡车不够,汽油也不够,前线部队最多能带七天的粮食。吃完了就得往后撤,补给跟不上。

李奇微管这个叫"礼拜攻势"。

找到规律就好办了。

磁铁一样的战术

1951年1月,李奇微开始整顿部队,他把那些吓破胆的军官撤了职,把溃散的士兵重新编队。他告诉所有人,我们不是打不过,是之前打得太蠢。

他想出一个办法。

志愿军进攻时,美军不要硬拼,撤,撤多远?30公里。这个距离刚好是志愿军一夜能走的路程,美军有汽车,几个小时就到了,志愿军得走一整夜。

等志愿军累得半死追上来,美军已经挖好工事,架好火炮。

然后就是炮火覆盖,飞机、坦克、火炮一起上,志愿军想靠近都难。打到第七天,志愿军粮食吃完了,必须往后撤,这时候美军反过来追,边追边打。

李奇微管这个叫"磁性战术"——像磁铁一样,吸引志愿军往前走,走到筋疲力尽,然后粘住他们打。

1951年2月,第四次战役打响,李奇微的战术起了作用。志愿军在汉江南岸的第50军和第38军,顶着炮火守了50多天,伤亡惨重,美军把战线又推回到三八线附近。

李奇微觉得自己找到了克制志愿军的方法。

可他没想到,对面那个叫彭德怀的司令员,也在想办法破解他的战术。

1951年4月,第五次战役。

战役打到一半,李奇微发现不对劲,志愿军的炮弹突然多了起来。

以前志愿军打仗,火炮声音很小,主要靠步兵冲锋。现在不一样了,美军阵地上,炮弹像雨点一样落下来。

李奇微翻开记录,吓了一跳。

1952年9月的一天,志愿军往第八集团军阵地上扔了4.5万发炮弹。一个月后,这个数字变成了9.3万发。

这是什么概念?美军一个师一天的火炮支援也就这个量。

李奇微在回忆录里写:"在美国空军和海军不断展开猛烈轰炸的情况下,志愿军炮兵和地面力量还是得到了极大加强。"

磁性战术的前提是志愿军后勤跟不上,可现在后勤跟上了,战术就不灵了。

美军空军不是炸了那么多桥吗?怎么还能运这么多炮弹上来?

答案让李奇微无语,志愿军的工程兵,今天炸断,明天就修好。修不好就架浮桥,浮桥炸了就人扛肩挑。美军炸一次,他们修十次。

有一次,美军飞行员报告说炸毁了一座铁路桥,第二天侦察机去看,桥又通车了。飞行员以为看错了,再去炸一次,第三天,桥还是通的。

李奇微手下有个叫范弗里特的将军,看了情报后说了句实话:"共产党以令人难以置信的顽强毅力,把物资送到前线,创造了惊人的奇迹。"

到1951年6月,双方在三八线附近打成了拉锯战,谁也吃不掉谁。

李奇微的磁性战术,算是被破了。

一个职业军人的评价

1951年4月,麦克阿瑟被撤职,李奇微升任联合国军总司令。

1952年5月,他又被调去欧洲当北约最高司令,朝鲜战场交给了克拉克。

1953年7月,战争以停战协定收场。

李奇微后来写了两本回忆录,在书里,他用了很大篇幅写彭德怀和志愿军。

他说彭德怀是"智勇双全、非常勇猛的战士",说志愿军是"文明的敌人"——打仗凶狠,对战俘却很客气,连仅有的食物都分给俘虏吃。

李奇微在书里特别提到云山战役。志愿军第115师有个连长叫周仕明,头上中了弹片还在指挥战斗。有个排长叫管国仁,手持手榴弹跟美军同归于尽。

他写这些的时候,语气很复杂,既是对手,又是尊重。

1955年退役后,李奇微很少接受采访,有一次,记者问他对朝鲜战争的看法。

老头子沉默了一会儿,说了句话:"当今世界,军队战斗力最强的国家只有三个,美国、苏联和中国,其他的都不值一提。"

这话从一个美国四星上将嘴里说出来,分量很重。

你想,他是西点毕业的职业军人,打过二战,指挥过几十万人的大兵团作战,他见过德军的闪电战,见过日军的疯狂冲锋。可让他真正感到棘手的,是朝鲜战场上那支穿着单薄棉衣的军队。

李奇微活到1993年,98岁去世,临死前,有记者问他最难忘的战役是哪一场。

他说是朝鲜。

为什么?

"因为我从没见过那样的对手。"

这场战争的另一面

很多人讨论朝鲜战争,总爱说装备差距,美军有飞机大炮坦克,志愿军只有步枪手榴弹。

这是事实。

可装备不是全部。

李奇微在回忆录里反复提到一个词:意志。

他说,志愿军士兵在零下30度的山地里,能埋伏三天三夜不动,美军士兵冻个半小时就受不了。

志愿军一个连能守住一座山头,打到最后只剩几个人还在坚持。美军一个营守同样的山头,伤亡到三分之一就开始撤退。

这不是装备能解决的问题。

李奇微是个务实的军人,他从不掩饰失败,也不夸大战果。他知道战争打到最后,拼的不是钢铁,是人。

1953年7月27日,板门店。

彭德怀在停战协定上签字,字写得很用力,纸都有点破。

那一天,李奇微不在朝鲜,他在欧洲,听到消息后,他给克拉克发了封电报,只有一句话,这场战争,没有胜利者。

可历史给出了答案。

一个刚成立三年的国家,用最简陋的装备,顶住了世界上最强大的军事机器,从鸭绿江边打回三八线,守住了那条线。

李奇微说志愿军战斗力世界前三,不是客气话,是战场上打出来的结论。

72年过去了,当年那些穿着单薄棉衣的战士,大多数已经不在了。可他们在朝鲜战场上立起的那个标杆,到今天还立在那里。

李奇微的评价,就是最好的注脚。