70岁后,体检并非越多越好,盲目检查可能适得其反。钟南山院士指出,老年人体检应聚焦关键项目,避免过度检查引发焦虑。本文结合临床案例,为您梳理70岁后必查的4项体检内容。

门诊中常遇到七八十岁的老人,拿着厚厚一沓体检报告焦虑询问:“大夫,我这个指标高,那个指标低,要紧吗?”这些数字让他们吃不好、睡不香。实际上,许多检查对老年人并不适用,反而可能引发不必要的恐慌和误诊。

钟南山院士强调,70岁后体检应围绕高发、常见且严重影响生活质量的疾病展开,而非追求“查得全”。那么,哪些项目值得重点关注?

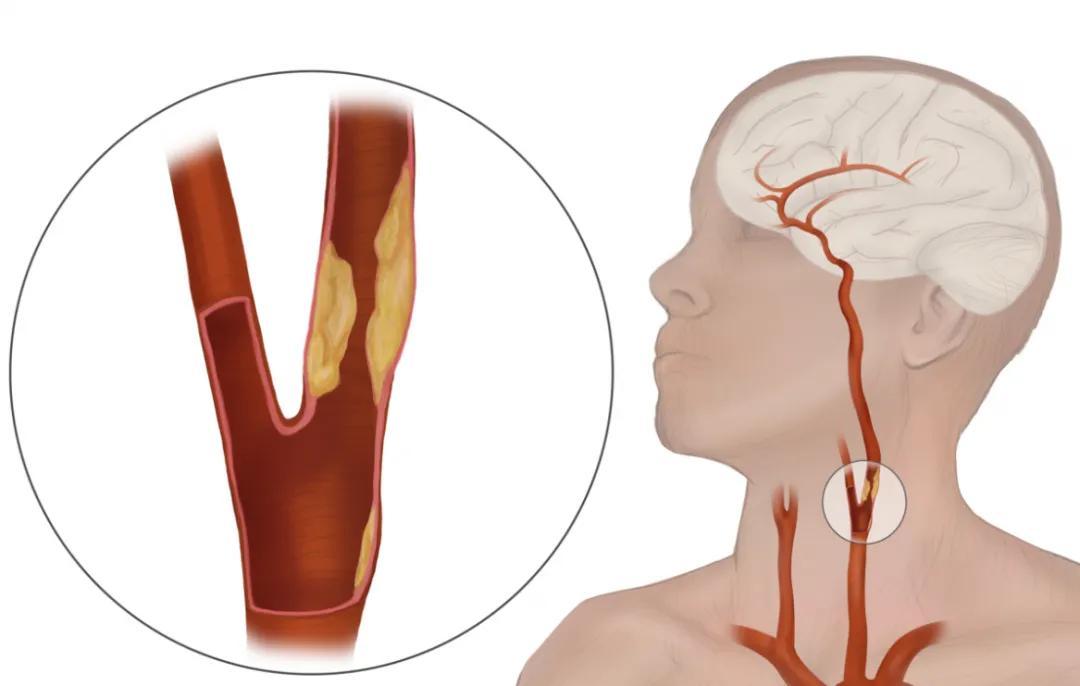

心梗、脑梗、中风是老年人的常见“杀手”。70岁后,血管老化、动脉硬化不可避免,血压、血脂、心电图、颈动脉超声是最基础且关键的检查。

曾有一位72岁农村老人,平时干农活力气不输年轻人,却在走亲戚时突然晕倒。检查发现是短暂性脑缺血发作,而他三年前的体检中已出现颈动脉斑块,却未被重视。

高血压、房颤、颈动脉狭窄在老年人中极为常见,但症状不典型,易被忽视。一旦发展为脑梗,可能导致终身瘫痪,生活质量急剧下降。

定期监测心脑血管状况,是避免“突然倒下”的第一道防线。

许多老年人对癌症筛查心存顾虑,甚至认为“查了反而招晦气”。也有部分人被体检机构推荐做大量肿瘤标志物检查,结果被假阳性结果吓得不轻。

70岁以上老年人无需做全套肿瘤筛查,而应根据性别、家族史、生活习惯等因素,有针对性地选择两三项。

肿瘤标志物如CEA、CA125、CA199等假阳性率极高,易造成误判。曾有一位老太太仅因CA125稍高被误诊为卵巢癌,折腾半年后才发现是盆腔炎。

查得对、查得准,才是真正为健康负责。

农村老人常说:“人老先老腿。”但许多人不知道,腿脚不利索的背后,是骨质在悄悄流失。

老人一旦摔倒,轻则骨折,重则卧床不起,甚至诱发肺炎、褥疮,危及生命。骨质疏松是老年人最常见的慢性退行性病变之一,尤其是女性绝经后,骨质流失速度加快。

骨密度检查能通过无创方式发现骨质问题,及时干预。通过补钙、日晒、适量运动等方式,可延缓骨量流失。有些人看似骨头健康,实则已“空心化”,等摔倒后才发现。

一查骨密度,能让你未来十年少受很多苦。

“最近总是忘事,是不是老年痴呆了?”这几乎是70岁以上老人最常见的疑问。

但认知功能下降并不等于痴呆,早期干预才是关键。

临床上常用的简易认知量表(如MMSE、MoCA),可帮助医生判断老年人是否存在轻度认知障碍。这类问题如果发现得早,通过改善睡眠、调节情绪、参与社交活动等方式,可明显延缓阿尔茨海默病等疾病的进展。

曾有一位76岁老奶奶,原本聪明伶俐,后来开始忘记家人名字。检查后确诊轻度认知障碍,家人陪她打麻将、跳广场舞、练书法。三年后,她的认知功能依然维持得很好。

大脑需要“用、养、查”,才能保持健康。

许多体检机构为追求“套餐豪华”,安排了几十项检查。听起来全面,实则重复、冗余、不适用老年人。

体检不是“逛超市”,查得越多不代表越健康。有些老人查完后患上“体检焦虑症”,天天研究报告、担忧疾病,反而被体检绑架了健康。

老年人身体代谢慢、结构变化大,许多指标在医学上属于“非典型”,易引发误诊。体检应“预防为主”,而非“一查就治”。

体检的意义,是发现趋势,而非揪住一个数值放大焦虑。

国家卫健委提倡“分年龄、分层级”体检,70岁后应重点关注影响生活质量、威胁生命安全的问题。

身体不是机器,岁数大了,保养比维修更重要。