来源:市场资讯

(来源:金杜研究院)

引言

近期,大连某著名青训机构因青训纠纷意外引爆舆论,并将足球行业争议管辖问题推向公众视野:球员方将纠纷诉至中国足协纠纷解决委员会(简称“纠纷解决委员会”)后,机构方转而向法院提起民事诉讼,最终纠纷解决委员会以“需以法院处理结果为依据”为由中止审理。这一过程中,“足协与法院争议管辖衔接”的争议,让“足球纠纷该归谁管”成为热议话题。

我国足球行业争议的管辖既需遵循国际足球治理通行规则,又需契合国内法律体系框架。近年来,随着2022年6月,《中华人民共和国体育法》(下称“《体育法》”)修订明确体育仲裁的法律定位;同年12月,最高人民法院发布指导性案例厘清足球行业内部纠纷解决机构决定的法律性质;2023年,中国体育仲裁委员会(下称“CCAS”)正式成立,为争议解决提供专门机构支撑;2025年,《中国足协章程》修订优化内部纠纷解决机制,我国已逐步构建起足球行业争议管辖的初步规则体系。本文以上述青训案件(下称“该青训案件”)为切入点,拆解我国足球行业各机构管辖边界,为从业者提供兼具法律严谨性与实务价值的指引。

01

基本案情

2024年2月,11岁的张某通过海选加入某著名青训项目,双方签订青训协议,约定服务期至张某18岁。2025年,张某因膝盖受伤,其母亲(与张某合称“球员方”)提出退训申请,该青训机构(简称“机构方”)依据青训协议要求球员方支付18万元解约赔偿(按每日500元标准计算),并明确“仅在机构方收到赔偿后才开具球员自由身证明”——该证明是球员后续加入其他青训机构的关键文件。

协商无果后,球员方率先向纠纷解决委员会提起裁决申请,请求确认青训协议解除。然而,在纠纷解决委员会审理期间,机构方就同一争议向当地人民法院提起民事诉讼。为避免并行审理引发程序冲突,纠纷解决委员会依据《中国足球协会仲裁委员会工作规则》(下称“《工作规则》”)第二十三条第(三)项[1],“仲裁裁决需以相关事项处理结果为依据,而相关事项尚无处理结果的,仲裁中止”之规定,通过官方微博发布通告中止本案审理,并明确“待中止原因消除后,双方可申请恢复审理”。

此次中止审理引发社会对足球行业争议管辖规则的关注——“足球纠纷该归谁管?”。我们理解若要厘清问题本质,需先追溯足球行业内部纠纷解决机构管辖权的来源与在我国的法律性质。

02

足球行业内部纠纷解决机构争议管辖权的来源与在我国的法律性质

足球行业内部纠纷解决机构的争议管辖权,是国际足球治理规则与各国国内法律体系协同作用的结果。明确其来源与在我国法律框架下的性质,是理解该青训案件管辖逻辑的基础,我们将从“管辖权来源”与“在我国的法律性质”两个层面具体分析。

1. 足球行业内部纠纷解决机构争议管辖权的来源

足球行业内部纠纷解决机构的管辖权构建,既源于国际足球联合会(Fédération Internationale de Football Association,下称“国际足联”或“FIFA”)对全球行业治理的统筹,也基于各国足协对国内足球行业规范的落实,形成了“域外引领+国内适配”的双重来源体系:

(1)域外引领:FIFA为统一行业规则建立的自治机制

世界足球发展初期,因全球范围内足球发展的不均衡,各地足球管理模式、规则差异较大,且赛事频繁受到当地政治等因素干扰,极大影响了足球行业国际公平交流与健康发展。针对此问题,为在全球建立统一裁判标准、避免属地政府对足球行业的干预,FIFA推行“足球争议专业化解决”的治理原则:FIFA一方面在内部设置球员身份委员会(Players' Status Chamber,下称“PSC”)和纠纷解决委员会(Dispute Resolution Chamber,下称“DRC”)等内部纠纷解决机构,并将内部纠纷解决机构管辖权及“所有足球争议均需提交专业机构解决,不得诉诸法院”规则载明于《国际足联章程》(FIFA Statutes)[2];另一方面同步在《国际足联章程》中要求下属各级足协均需遵守该等规定并将前述规则及机构设置纳入各自对应的足协章程等规章文件之中[3]。由此,世界足球行业也随之形成“所有足球争议均需提交专业机构解决,不得诉诸法院”的争议管辖原则,国际足联、各洲足协及各国足协的内部纠纷解决机构等也皆通过对应章程授权获得相关辖区内争议管辖权利。

FIFA这一规则的核心目标是保障足球行业的专业性与独立性:针对球员转会资格、薪资结算、青训协议履行等行业争议,需结合《国际足联球员身份与转会规则》(Regulations on the Status and Transfer of Players,下称“RSTP”)等专业规则判断,行业内部纠纷解决机构凭借对行业规则的深入理解,能更高效地解决争议;同时,通过全球统一的管辖规则,也能减少非行业因素对足球赛事的干扰,维护全球足球体系的稳定运行。由此,“内部纠纷解决机构优先处理足球争议”成为国际足球行业的通行做法。

(2)我国适配:中国足协依据国际规则与国内法律构建的内部治理体系

中国足协积极响应FIFA的行业治理要求,早期便将FIFA的相关规则纳入《中国足协章程》,并设立“中国足球协会仲裁委员会”(纠纷解决委员会前身),授予其中国足协辖区内足球争议的管辖权。而后,随着我国《体育法》修订,以及CCAS的成立,中国足协为更好地契合我国法律体系框架,进一步优化内部纠纷解决机制,将“中国足球协会仲裁委员会”更名为“中国足协纠纷解决委员会”,同时在《中国足协章程》第六十一条明确纠纷解决委员会与CCAS之间的司法程序衔接。[4]

综上可见,我国足协纠纷解决委员会的管辖权,本质上源于“国际行业规则指引下的国内足协章程授权”。其核心功能不仅在于依托行业专业性高效化解足球领域的专业争议,更在于与国内司法程序形成有序衔接,构建起符合我国法律框架的足球行业争议内部解决路径。

2. 足球行业内部纠纷解决机构管辖权在我国法律框架下的性质

明确我国足球行业内部纠纷解决机构管辖权来源后,需进一步界定其在我国法律框架下的性质——这是判断其与法院管辖关系的关键,我们理解我国司法实践对于该等管辖权性质的判断可分为两个阶段,分别为2022年《体育法》修订前和2022年《体育法》修订后:

(1)2022年《体育法》修订前

在2022年《体育法》修订前,由于2016版《体育法》规定不明确,导致实践中对“中国足球协会仲裁委员会”(纠纷解决委员会前身)及其管辖权的性质认定存在一定争议。

2016版《体育法》第三十二条规定,“在竞技体育活动中发生纠纷,由体育仲裁机构负责调解、仲裁”。但由于当时我国并无统一的体育仲裁委员会,对于中国足协仲裁委员会是否属于体育仲裁机构并享有排除法院管辖的管辖权,存在一定争议。有部分法院[5]认为“中国足球协会仲裁委员会”属于2016版《体育法》所规定之体育仲裁机构,且依据2016版《体育法》第三十五条“国家鼓励、支持体育社会团体按照其章程,组织和开展体育活动,推动体育事业的发展”的精神,应尊重2019版《中国足协章程》第五十四条第(一)款关于足协成员不得将争议诉诸法院的规定,因此法院无权审理相关纠纷的起诉,应予以驳回。

尽管实践中存在争议[6],但在这一时期,我们理解“中国足球协会仲裁委员会”管辖权的性质可能可以被视为一种体育仲裁机构的争议管辖权,存在排除法院管辖的空间。

(2)2022年《体育法》修订后

1)规范层面

在2022年《体育法》修订后,我们理解我国立法机构已通过立法行为缓释了上述争议——2022版《体育法》删除了2016版《体育法》第三十二条关于“在竞技体育活动中发生纠纷,由体育仲裁机构负责调解、仲裁”的规定,并在第九章明确:

由“国务院体育行政部门依照《体育法》组织设立的体育仲裁委员会”审理体育仲裁;

由“体育组织建立的内部纠纷解决机制”解决纠纷。

我们理解,这一立法举动较为清晰表明其立法目的——体育组织的内部纠纷解决机构并非法定仲裁机构、无法定争议管辖权,唯有“国务院体育行政部门依照《体育法》组织设立的体育仲裁委员会”享有法定管辖权。

同时,在《体育法》修订及我国设立CCAS后,为避免机构名称带来歧义,中国足协也将“中国足球协会仲裁委员会”更名为“中国足球协会纠纷解决委员会”并于2025年修订《中国足协章程》删除了关于“所有足球争议均需提交专业机构解决,不得诉诸法院”的规定。

至此,我们理解纠纷解决委员会争议管辖权的性质在我国规范层面可能已经不可以被视为一种规范意义上的体育仲裁机构法定争议管辖权,不能因纠纷解决委员会已经受理纠纷而当然排除法院管辖。

2)司法层面

在2022年《体育法》修订后不到半年,最高人民法院也发布指导性案例201号[7],我们理解该案中法院通过严格的法解释学分析路径,较为明确地表达在我国司法层面并不认可FIFA内部纠纷解决机构属于法定外国仲裁机构,不认可其裁决属于《承认及执行外国仲裁裁决公约》项下的外国仲裁裁决。法院理由如下:

其一,机构独立性缺失。FIFA内部纠纷解决机构是国际单项体育组织内设的自治性纠纷解决机构,其受理和处理争议的依据是组织内部条例与规则,并不具备独立性。

其二,约束力不足。FIFA内部纠纷解决机构仅调处FIFA会员单位及成员间的争议,其所作的裁决属于国际单项体育组织的内部决定,执行主要依赖行业自治机制,缺乏普遍且严格的约束力,不符合仲裁裁决的本质属性。

其三,终局性缺失。根据FIFA RSTP第22条[8]、第23条第4款[9],FIFA处理相关争议时,并不限制球员或俱乐部就该争议向法院主张救济的权利,当事人也可就FIFA内部纠纷解决机构的处理决定向国际体育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport,简称“CAS”)提起上诉。上述条款明确FIFA内部纠纷解决机构的处理决定不具有终局性,未排除当事人寻求司法救济的途径。

因此,我们倾向于认为2022年《体育法》修订后发布的指导性案例201号,表明了我国司法层面也认可足球行业内部纠纷解决机构的管辖权并非法定仲裁机构的管辖权。

综上所述,我们理解自2022年《体育法》修订后,无论是从规范层面的制度设定,还是司法层面的实践导向来看,均已相对明确地表明,在我国,足球行业内部纠纷解决机构的管辖权不具备法定仲裁机构管辖权的属性。

03

关于国内足球行业协议常见争议解决条款效力及优劣势分析

在尝试厘定足球行业内部纠纷解决机构争议管辖权的来源与在我国的法律性质后,我们将基于上述结论,进一步尝试具体分析国内无国际因素的足球行业协议常见争议解决条款效力及优劣势,供参考(为聚焦该青训案件讨论,避免本章冗长与分散,本章将不再展开分析与讨论具有国际因素的足球行业协议):

1. 足球行业常见争议解决条款类型

根据我们的经验,我们理解国内无国际因素的足球行业协议之争议解决条款共有如下五种常见类型:

类型一:约定纠纷先由纠纷解决委员会处理,对其处理结果不服的,可以申请CCAS仲裁;

类型二:约定纠纷先由纠纷解决委员会处理,对其处理结果不服的,可以向某一具体法院起诉;

类型三:约定纠纷仅能由纠纷解决委员会处理;

类型四:约定纠纷仅能由CCAS审理;

类型五:约定纠纷仅能由某一具体法院审理。

2. 关于类型一的效力

根据《体育法》第九十六条规定,对体育社会组织内部纠纷解决机制处理结果不服的,当事人自收到处理决定或者纠纷处理结果之日起二十一日内申请体育仲裁。我们理解类型一约定的内容与《体育法》规定一致,应属于有效的仲裁条款,因此该约定有效。同时,根据《中华人民共和国仲裁法》第五条规定[10],该等仲裁条款具有排除法院管辖权的效力。

3. 关于类型二的效力

我们理解在目前的语境下,类型二中关于起诉前纠纷需先交由纠纷解决委员会处理的相关约定可能可以被认定为是一种当事人双方之间设置的诉讼前置程序约定,对于该等约定的效力,实践中存在三种认定观点,需结合具体条款分析:

(1)绝对无效说

绝对无效说认为,起诉权是《中华人民共和国民事诉讼法》(下称“《民诉法》”)赋予公民的基本权利,属公法性质权利,当事人不能通过约定诉讼前置程序等方式对起诉权进行排除或限制。因此,任何诉讼前置程序约定均应认定为无效约定。该种观点在(2021)最高法知民辖终221号[11]、(2020)苏13民终3509号[12]及(2022)京0106民初28320号[13]等案件中均有体现。

因此,若相关纠纷的审理法院采纳绝对无效说,则类型二的约定将可能被认定为无效,法院将继续审理相关纠纷。

(2)绝对有效说

绝对有效说认为,当事人有权通过约定诉讼前置程序等方式对起诉权进行排除或限制——首先,《民诉法》未明确规定当事人能否就诉权的放弃或行使作出约定;其次,当事人依法享有“诉讼启动选择权”——是否通过诉讼解决争议,决定权归当事人所有,法院并无启动诉讼程序的权力。因此,当事人自然可达成不起诉契约,从而避免诉讼程序的开启。(2016)最高法行申2385号[14]、(2019)苏民申7863号[15]及(2020)苏01行终322号[16]等案件中持该种观点,但相关案件大多为征收补偿类案件,具有一定特殊性,并且我们理解对于公法性质的起诉权之解释也不适宜采用私法领域的法无禁止即自由的解释原则认定“公法未禁止放弃公法性质权利,当事人即可以自由放弃”。

尽管如此,我们理解若法院采纳绝对有效说,则在协议中存在类型二约定时,若当事人尚未履行完毕诉讼前置程序就径行起诉,法院审理后将可能会驳回起诉。

(3)部分无效说

部分无效说认为,仅有彻底放弃诉权类的约定才应当认定为无效,仅是在一定期限内暂停诉权行使的约定应认定为有效。换言之对于如“合同履行期间不得起诉”等约定应属于有效,而“禁止向法院起诉”等约定应属于无效。部分无效说的理由是认为当事人之间限制在一定期限内不得提起诉讼的条款,并不意味着否定和剥夺当事人的诉讼权利,只是推迟了提起诉讼的时间,一旦超过约定的期限,仍然有权行使自己的诉讼权利,并未违反法律规定,同时由于该约定对合同双方均有约束力,并不属于加重一方责任的情形,因此并不违反公平原则。该种观点在(2016)最高法民终415号[17]及(2021)浙07民终1969号[18]等案件中均有体现。

我们理解,在采纳部分无效说的场景下,类型二的约定可以被视为限制在一定期限内(足球行业内部纠纷解决机构审理期间)不得提起诉讼的约定而有效,由于该等约定在当事人希望将纠纷诉诸法院时也只是推迟了提起诉讼的时间,一旦足球行业内部纠纷解决机构作出处理或超过相关审理规定期限时(如纠纷解决委员会审理时需按照《工作规则》第十七条规定的裁决期限进行审理),相关当事人都有权行使诉讼权利。

此外,我们理解2022版《体育法》亦为该等约定的有效性提供了可能的法律依据。其第九十五条明确国家“鼓励体育组织建立内部纠纷解决机制,公平、公正、高效地解决纠纷”,我们倾向于认为该规定的立法目的中可能隐含着对“足球行业纠纷提交内部机构处理”这一类约定效力的支持与鼓励,允许当事人将“行业内部机构审理”作为纠纷解决的诉讼或仲裁前置程序,进而实现2022版《体育法》第九十五条的立法目的。

因此,我们理解纠纷审理法院若采纳部分无效说,则在受理存在上述类型约定的足球行业纠纷时,将可能认定约定有效,并审查当事人诉讼前置程序是否完成,根据诉讼前置程序完成情况决定是否在受理后裁定驳回起诉。

4. 关于类型三的效力

类型三的约定与《国际足联章程》不得将纠纷诉诸法院的规定性质相同,均是完全排除当事人起诉权这一公法性质权利的意思表示。根据我们在类型二中对于三种观点的介绍与分析,由于该等约定剥夺了公民寻求司法救济权利的途径,因此仅有在法院或CCAS采纳绝对有效说的情况下,才能排除法院及CCAS的管辖。若法院或CCAS采纳其他两种观点,则该约定应属于无效约定,法院可通过《民诉法》的规定获得管辖权,CCAS可通过《体育法》第九十六条规定[19]及《体育仲裁规则》第十三条规定[20]获得管辖权,尽管尚未有实践案例明确此种情况下法院及CCAS管辖权是否存在冲突,但我们理解由于《体育仲裁规则》第十三条仅规定此种情况下当事人“可以”申请仲裁,并未强制要求当事人“应当”申请仲裁,因此我们理解,当事人可能可以选择在两个管辖机构中则一起诉/申请仲裁,两机构可能将适用“先行受理”规则排除争议。

对于类型三约定可能会被认定为无效的观点,不仅在(2022)粤02民终1044号案件等国内判决中被采纳,在域外也被CAS所认可,在CAS 2013/A/3278号案件[21]中即认为除非国内法有相应依据,否则足球行业协会无权完全禁止成员行使司法救济权的自由,《国际足联章程》的相关规定违反了瑞士宪法第29条关于保障司法救济权的规定及《瑞士民法典》第63条关于强制性法律不得通过章程排除的规定,因此在瑞士并不适用。

5. 关于类型四的效力

根据《体育法》第九十二条[22]及《体育仲裁规则》第十一条[23]规定,双方当事人可以凭借有效的仲裁条款直接申请CCAS仲裁。因此,我们理解类型四的约定有效且能发生直接申请CCAS仲裁的效力。根据《中华人民共和国仲裁法》第五条规定[24],该等仲裁条款具有排除法院管辖权的效力。

6. 关于类型五的效力

尽管《国际足联章程》规定不得将纠纷诉诸法院,但我们理解无论我国司法机关还是CAS均认可在双方当事人约定法院管辖时,该等规定/约定不能排除法院管辖。

从国内法层面而言,根据《民诉法》规定,法院对于当事人符合起诉条件的起诉依法均应当受理。我们理解在2022年《体育法》修订明确体育仲裁定位,最高院发布指导性案例厘清域外机构管辖性质及2025年《中国足协章程》优化内部纠纷机制后,已无法律法规强制要求当事人将体育纠纷交由足球行业内部纠纷解决委员会审理或交由专业体育仲裁机构审理,因此我们理解从国内法层面而言,类型五的约定有效。

从域外司法实践层面而言,在近期CAS审理的CAS 2023/A/9923号案件[25]中,CAS也认可在合同明确约定有具体法院管辖约定时,应当优先尊重当事人关于选择法院解决争议的意思自治,该种约定构成排他性管辖约定,在此种情况下,足球行业内部纠纷解决机构不能再凭借章程等行业规定管辖此类案件。

因此,我们理解类型五的约定有效,当事人可以依据约定直接向法院起诉。

7. 小结

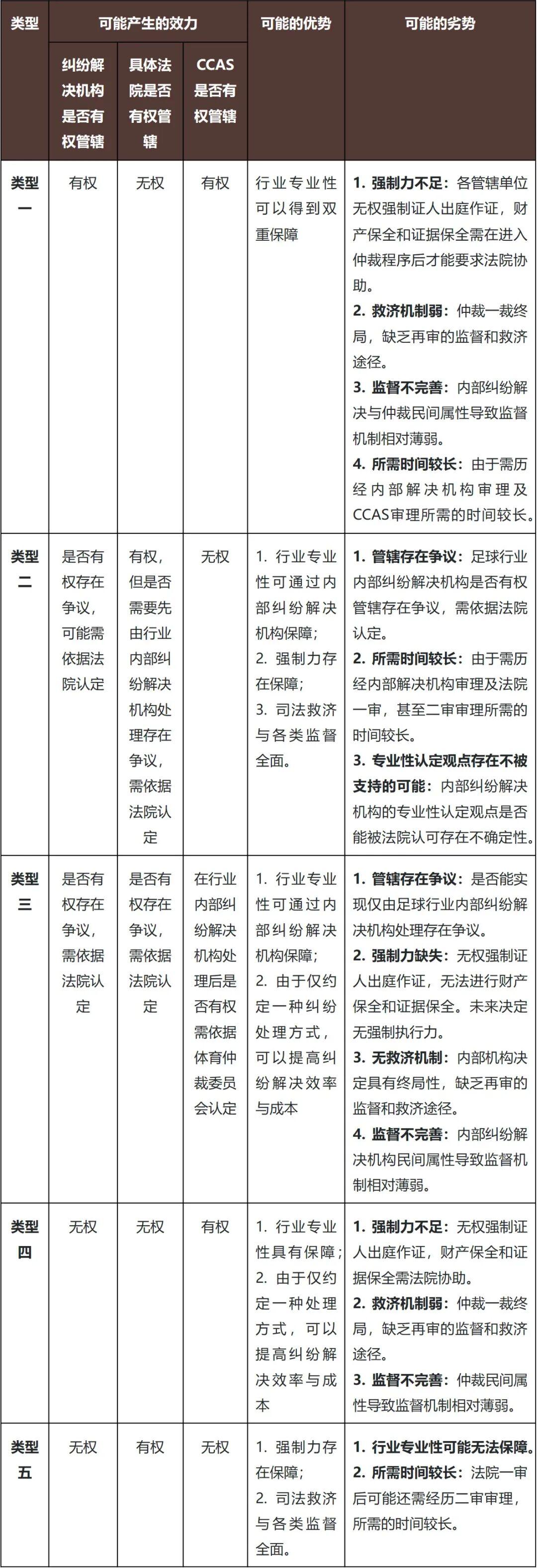

根据我们的上述分析,我们总结归纳了国内无国际因素协议的各类常见争议解决条款的效力,并结合我们的实务经验对各类型条款的优劣势进行了分析如下表所示,供参考:

04

关于该青训案件管辖权争议的分析

1. 法院与足协纠纷解决委员会相关行为的合法性

回到该青训案件,根据网络媒体信息,案涉协议的争议解决条款位于协议第七条第一款,具体约定如下:

“双方因本协议的履行发生争议,应首先通过协商的方式解决,协商不成由甲方所在地上级体育行政部门调解解决(当地足协或中国足协),经调解不能达成一致的,任何一方均有权向甲方所在地法院诉讼解决。”[26]

结合前述分析,案涉争议解决条款应当属于类型二约定。需特别注意的是,该条款并未要求当事人必须待足协纠纷解决委员会完成全部审理程序后,方可向法院提起诉讼,仅需当事人完成调解程序且调解无果,即可诉诸法院。据此,我们理解法院受理本案及足协纠纷解决委员会中止案件审理的行为具有合法性,具体分析如下:

(1)法院受理的合法性

首先,从机构性质看。我们理解2022版《体育法》已明确纠纷解决委员会属于“体育组织建立的内部纠纷解决机制”,并非法定仲裁机构。我国现行法律法规中,并无任何规定赋予该机构“排除法院管辖”的权限,因此当事人有权依据协议约定,选择向法院提起诉讼。其次,从立案审查规则看。根据《民诉法》相关规定,法院在立案受理阶段仅对起诉是否符合起诉条件进行形式审查。原则上,只要当事人的起诉符合法定起诉条件,法院即应依法受理——在无排除法院管辖的法定情形时,无论当事人双方协议具体约定如何,法院均应当予以受理,其受理的行为是合法的;最后,从条款约定看。如前文分析,案涉条款属于类型二约定,该约定已明确将法院管辖作为争议解决途径之一,且未设置“需完成全部内部审理程序”的前置条件。即便法院认可诉讼前置程序约定的效力,也需在受理后实质审理阶段才能确定该等约定是否被履行完毕——这进一步印证法院受理本案具有合法性。

(2)足协纠纷解决委员会中止审理的合法性

如我们上述分析,我们理解足协纠纷解决委员会作为行业内部纠纷解决机构,其并非法定仲裁机构,其审理程序不具备排除法院管辖的效力,因此为防止同时管辖、并行审理带来的同案不同判引发舆论争议,足协纠纷解决委员会适用《工作规则》第二十三条第(三)项规定中止案件审理的行为也具有合法性。

2. 该青训案件管辖权争议后续可能的发展

具体分析案涉争议解决条款,我们理解双方当事人约定了两个具有先后顺序的诉讼前置程序:

“协商”且“协商不成”;

“由甲方所在地上级体育行政部门调解(当地足协或中国足协)”且“调解不能达成一致”;

如我们前述分析,我们理解本案中当事人约定的诉讼前置程序并非完全排除各方当事人的起诉权,仅是对起诉权进行了延缓。因此,我们推断未来本案可能会有如下发展:

若法院采纳诉讼前置程序约定绝对无效说则会在确认约定无效后对本案其他纠纷进行实质审理;

法院采纳诉讼前置程序约定绝对有效说或部分无效说,则可能会实质审查双方当事人对于诉讼前置程序约定的履行情况:

若双方当事人已经完成诉讼前置程序——“协商且协商不成”“经足协调解但无法调解达成一致”,则法院将会继续对其他纠纷进行实质审理;

若双方当事人并未完成诉讼前置程序——“足协尚未开展调解”,则法院将驳回起诉,要求双方当事人完成诉讼前置程序。此种情况下,纠纷解决委员会将可以依据《工作规则》第二十三条第(三)项,在中止审理的原因消除后(法院驳回起诉后),恢复审理。

启示与建议

该青训案件虽尚处于审理阶段,但其引发的管辖问题讨论,为行业从业者提供了宝贵的实践参考与重要启示:争议解决条款的约定直接关系纠纷处理效率与权益保障效果,需结合法律规定与行业实际需求谨慎设计。

未来,随着足球行业规范化水平不断提升,争议管辖规则将进一步完善。对从业者而言,严谨设计协议条款、准确把握法律规则,既是维护自身合法权益的核心基础,也是推动足球行业争议解决机制持续优化的关键力量。相信在法律框架的保障与行业各方的协同努力下,我国足球行业将逐步构建起更高效、更规范的争议解决体系,为足球事业健康发展筑牢坚实根基。

向下滑动阅览

脚注:

[1] 《中国足球协会仲裁委员会工作规则》第二十三条:“有下列情形之一的,仲裁中止:……(三)仲裁裁决的作出必须以相关事项处理结果为依据,而相关事项尚无处理结果的”

[2] 参见FIFA Statutes,Article 51,Obligations relating to dispute resolution

[3] 同引注2

[4] 《中国足协章程(2025)》第六十一条,本会建立民主协商和内部纠纷解决机制,依法依规妥善解决相关纠纷。本会具有管辖权的纠纷,适用本会纠纷解决委员会规则。属于《中华人民共和国体育法》规定的体育仲裁管辖范围的纠纷,应当首先提交本会纠纷解决委员会处理,当事人对本会纠纷解决委员会未及时处理的纠纷或者对作出处理结果不服的,可以依法提交CCAS仲裁。

[5] 参见(2020)沪0105民初9824号

[6] 参见(2021)辽01民终4323号及(2021)辽民申2579号等案件,法院认为相关争议法院仍有权审理

[7] 指导性案例201号:德拉甘·可可托维奇诉上海恩渥餐饮管理有限公司、吕恩劳务合同纠纷案,《最高人民法院公报》2023年第3期(总第319期)第22-24页,2022年12月27日发布。

[8] 参见FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players,Article 22,Competence of FIFA.

[9] FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players,Article 23,4 The procedures for lodging claims in relation to the disputes described in article 22 are contained in the Procedural Rules Governing the Football Tribunal.

[10] 《中华人民共和国仲裁法》第五条 当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。

[11] 参见最高人民法院(2021)最高法知民辖终221号中达信龙(北京)科技有限公司等与北京萨利投资有限公司技术委托开发合同纠纷上诉案(https://www.pkulaw.com/pfnl/c05aeed05a57db0a203267a31b2728b2d69a9461c21361fcbdfb.html?keyword=(2021)最高法知民辖终221号&way=listView)

[12] 参见江苏省宿迁市中级人民法院(2020)苏13民终3509号江苏时代建设工程有限公司、薛峰与许文兵合同纠纷上诉案(https://www.pkulaw.com/pfnl/c05aeed05a57db0aae461c47d63609e0b00180711709bd09bdfb.html?keyword=(2020)苏13民终3509号&way=listView)

[13] 参见北京市丰台区人民法院(2022)京0106民初28320号中租众达(北京)模架租赁有限公司与中国建筑第二工程局有限公司建筑设备租赁合同纠纷一审(https://www.pkulaw.com/pfnl/08df102e7c10f206c55fc52355ca47a3563281983cbe9a6dbdfb.html?keyword=(2022)京0106民初28320号&way=listView)

[14] 参见最高人民法院(2016)最高法行申2385号张有为与天津市人民政府房屋拆迁行政复议行政纠纷再审案(https://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f35965b8b2a2f41f89c1e7a317c2691160bdfb.html?keyword=(2016)最高法行申2385号&way=listView#anchor-documentno)

[15] 参见江苏省高级人民法院(2019)苏民申7863号王步其与扬中市江城房地产开发公司等房屋拆迁安置补偿合同纠纷再审案(https://www.pkulaw.com/pfnl/c05aeed05a57db0a290ad48ce1689a3220255dc2cc97e127bdfb.html?keyword=(2019)苏民申7863号&way=listView#anchor-documentno)

[16] 参见江苏省南京市中级人民法院(2020)苏01行终322号周桂霞与南京市秦淮区住房保障和房产局行政征收上诉案(https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc4b569d120b4cc0c935ce999159b055d48bdfb.html?keyword=(2020)苏01行终322号&way=listView#anchor-documentno)

[17] 参见最高人民法院(2016)最高法民终415号六盘水恒鼎实业有限公司诉重庆千牛建设工程有限公司等建设工程施工合同纠纷上诉案(https://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f3902b3e2a257be31d98e67440e0beb0c6bdfb.html?keyword=(2016)最高法民终415号&way=listView#anchor-documentno)

[18] 参见浙江省金华市中级人民法院(2021)浙07民终1969号杨景增、山西汽运集团长治汽车运输有限公司买卖合同纠纷上诉案(https://www.pkulaw.com/pfnl/c05aeed05a57db0ad51e2941840769b518baead38ce97aa3bdfb.html?keyword=(2021)浙07民终1969号&way=listView#anchor-documentno)

[19] 《中华人民共和国体育法》第九十六条 对体育社会组织、运动员管理单位、体育赛事活动组织者的处理决定或者内部纠纷解决机制处理结果不服的,当事人自收到处理决定或者纠纷处理结果之日起二十一日内申请体育仲裁。

[20] 《体育仲裁规则》第十三条 对体育社会组织、运动员管理单位、体育赛事活动组织者的处理决定或者内部纠纷解决机制处理结果不服的,当事人可以自收到处理决定或者纠纷处理结果之日起二十一日内申请体育仲裁。

[21] CAS 2013/A/3278, Maritimo de Madeira -Futebol SAD v. Desportivo Brasil Participacoes LTDA, award of 2 June 2014(https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3278.pdf)

[22] 《中华人民共和国体育法》第九十二条 当事人可以根据仲裁协议、体育组织章程、体育赛事规则等,对下列纠纷申请体育仲裁:

(一)对体育社会组织、运动员管理单位、体育赛事活动组织者按照兴奋剂管理或者其他管理规定作出的取消参赛资格、取消比赛成绩、禁赛等处理决定不服发生的纠纷;

(二)因运动员注册、交流发生的纠纷;

(三)在竞技体育活动中发生的其他纠纷。

《中华人民共和国仲裁法》规定的可仲裁纠纷和《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的劳动争议,不属于体育仲裁范围。

[23] 《体育仲裁规则》第十一条 当事人可依据仲裁协议向体育仲裁委员会申请仲裁。仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和在纠纷发生前或发生后达成的具有仲裁意思表示的协议。

[24] 《中华人民共和国仲裁法》第五条 当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。

[25] CAS 2023/A/9923 Mezőkövesd Zsóry FC v. Matija Katanec & FIFA(https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_9923__FINAL_for_publ._.pdf)

[26] 参见微博账号“10号沛沛”9月5日02:16分发布的微博视频第02:13

业务领域:收购兼并、投融资、体育娱乐

任晓磊律师深耕体育产业法律服务领域多年,在这方面拥有丰富的经验。任晓磊律师曾深度参与意大利足球甲级联赛、英格兰足球超级联赛、欧罗巴联赛、欧洲冠军联赛等顶级赛事转播权相关法律服务项目,主导或参与国内外多个顶级联赛职业足球俱乐部的收购及日常运营法律事务。任律师同时持有国际足联足球代理人资格、国家体育经理人(三级)、国家体育经纪人(三级)资质,并通过国际专业球探组织(IPSO)一级认证,拥有覆盖体育产业全链条的专业服务能力。

王藤儒

律师

公司业务部