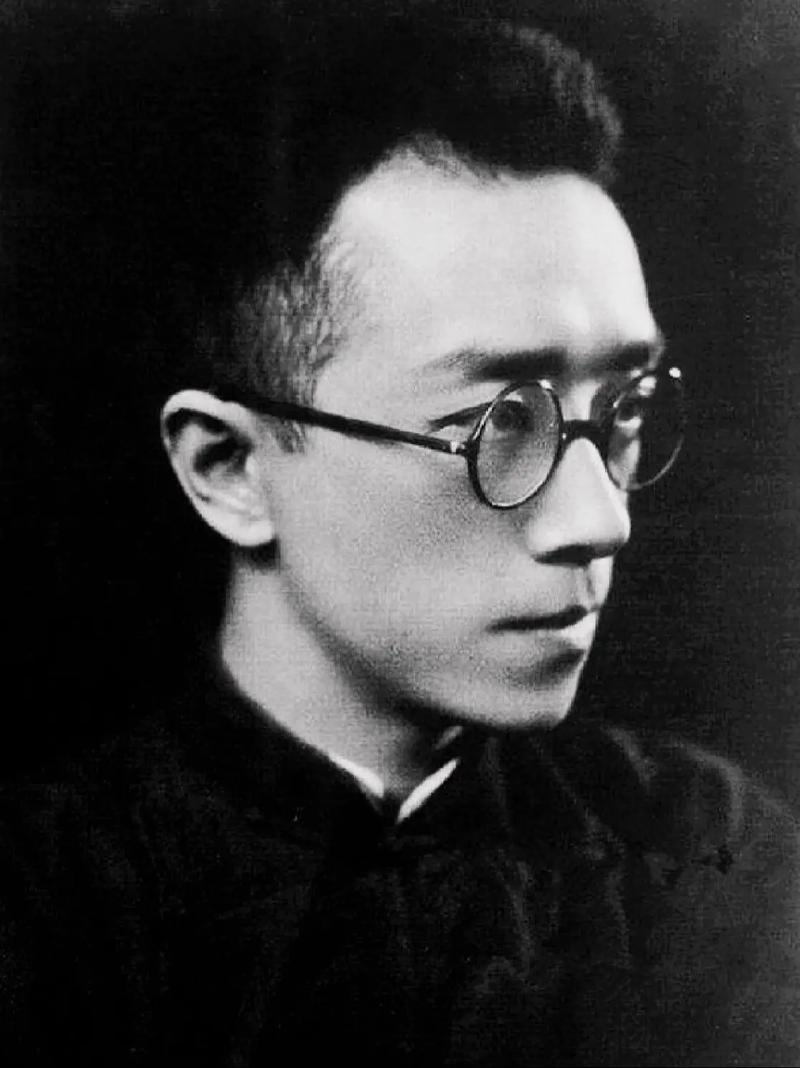

1950年朝鲜战争爆发时,胡适正身处普林斯顿大学。当北韩军队跨过三八线的消息传来,这位以敏锐洞察力著称的学者在日记中写下:'疯子果然发疯了'。这并非情绪化表达,而是基于其长期对国际局势的深刻观察——早在美军介入前,他就预判这场冲突将重塑东亚地缘格局。

在国务院还在紧急召开参谋长联席会议、杜鲁门匆忙下令空侦的混乱时刻,胡适已从战略层面指出:这不仅是代理人战争,更是二战后国际秩序重构的关键节点。其1950年6月25日的日记明确写道:'这不是第三次世界大战,是第二次世界大战的未了事件',这种超前判断至今仍被学界视为具有历史预见性的论断。

面对当时'一边倒'的政治氛围,胡适坚持在《Foreign Affairs》等国际期刊撰文,强调'中国是棋子,苏联才是棋手'的残酷现实。这种不附和主流的立场使其饱受争议,但其翻译杜威著作、撰写《中国思想史》的学术坚守,恰恰体现了中国现代化进程中知识分子的另一种选择路径。

在普林斯顿的寒冬里,这位失去政治影响力的学者仍坚持记录时代。当傅斯年去世时,他仅在日记中写下'中国最大的一个损失',个中悲怆超越个人得失。从北大校长到流亡学者,从庚款留学到目睹北大被炸,胡适的人生轨迹折射出整个时代的激荡变迁。

1950年冬日的日记里,'中国已非我能再言'的感慨并非绝望,而是清醒的认知。他深知这场始于朝鲜半岛的冲突,实质是话语体系断裂与理性精神危机的双重体现。这种洞察使其选择以文字为炬,在历史转折点上守护知识分子的精神火种。

晚年的胡适虽远离权力中心,却通过持续的学术写作保持着思想影响力。其关于自由主义革命的论述,在当下语境中或许显得不合时宜,但正是这种'不合时宜'的坚持,构成了中国现代化进程中不可或缺的思想资源。当历史尘埃落定,那些在普林斯顿孤灯下写就的文字,依然闪耀着理性之光。