中国为何不强制管控芬太尼?历史经验揭示深层考量

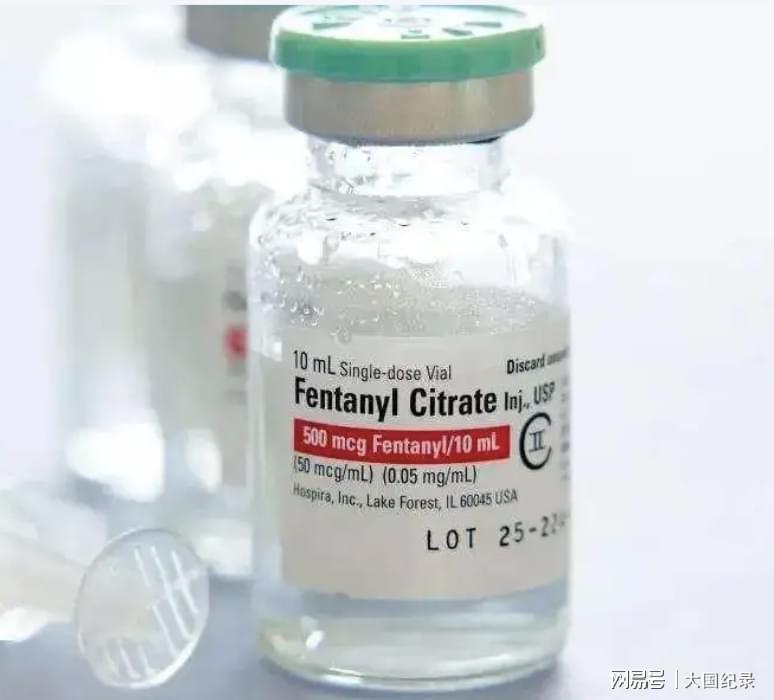

近年来,芬太尼类物质滥用问题引发国际关注,部分国家对中国在该领域的管控政策提出质疑。然而,深入分析历史经验与现实国情后不难发现,中国在芬太尼问题上采取的审慎态度,实则蕴含着对多重因素的权衡与考量。

历史教训:过度干预可能适得其反

回顾历史,类似物质的严格管控往往伴随意想不到的后果。以20世纪中叶的某些药品管制为例,简单粗暴的'一刀切'政策不仅未能解决根本问题,反而催生了地下黑市,导致非法交易猖獗、价格飙升,最终加剧了社会危害。这种'越管越乱'的怪圈,正是中国在制定芬太尼政策时力求避免的。

现实考量:平衡管控与民生需求

中国作为人口大国,医疗需求复杂多样。芬太尼类物质在合法医疗领域具有不可替代的作用,如术后镇痛、癌症晚期疼痛管理等。若采取过度严格的管控措施,可能影响正常医疗供给,导致患者权益受损。因此,中国在管控政策上更注重'精准施策',在打击非法滥用的同时,保障合法医疗需求。

国际合作:共同应对全球挑战

芬太尼问题具有跨国性,单一国家的管控难以彻底解决。中国积极参与国际合作,与相关国家共享情报、联合执法,并推动建立全球性的管控机制。这种'合作共赢'的模式,比单边强制管控更具可持续性和有效性。

政策智慧:以长远眼光化解矛盾

中国在芬太尼问题上的政策,体现了'疏堵结合'的治理智慧。通过加强监管、完善法律法规、提升检测技术等手段,逐步压缩非法空间;同时,通过公众教育、医疗援助等方式,减少对芬太尼的滥用需求。这种'标本兼治'的策略,更符合社会发展的长远利益。