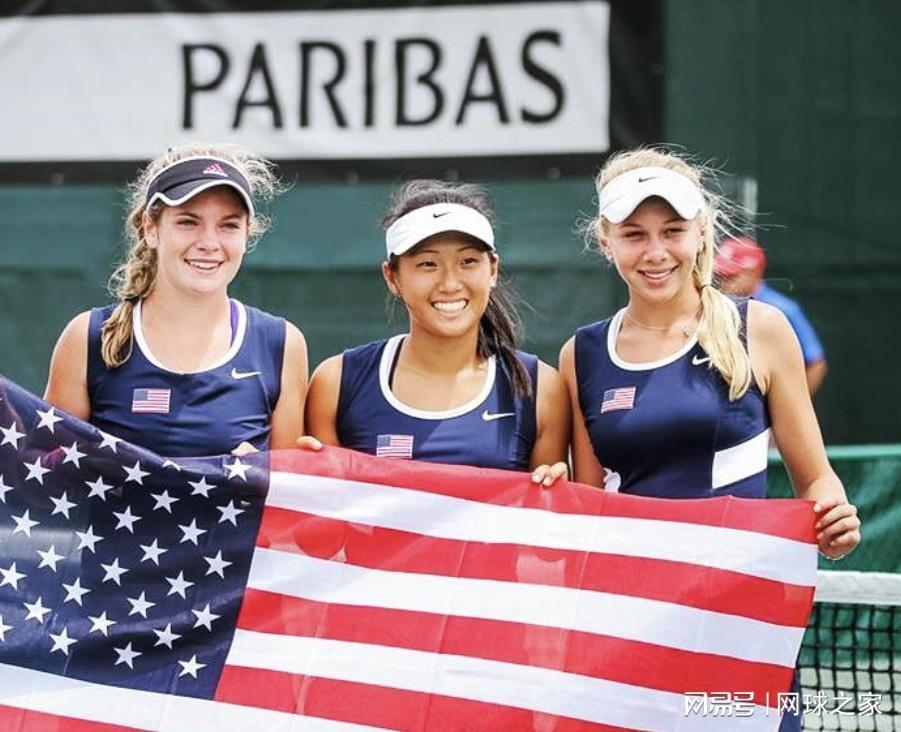

当汤森德在中国参赛期间对中国食物和文化发表轻蔑评论事件引发网络热议时,美籍华裔网球选手刘婧文的发声,却意外撕开了体育界一个长期被忽视的隐秘伤口。这位年轻运动员坦言:'曾经有一段时间,我并不想成为亚洲人。'这句话背后,是一个跨越太平洋的种族身份困境。

刘婧文所描述的'亚洲人混淆症',远非个别案例。在赛事现场,她常被误认为李安、赵一羽等亚裔选手;被赛事工作人员戏称为'东方队'的代名词;甚至自己的资料文件夹也被贴错标签。这些看似微小的日常瞬间,实则是种族隐形化的典型表现——将个体独特性消解于群体标签中的文化暴力。正如社会学家所言,这种'脸盲式'认知本质上是东方主义思维在当代的延续。

体育领域的系统性边缘化更为触目惊心。当刘婧文击败世界前十选手贾巴尔时,美国网协选择沉默;而同期非亚裔选手帕克斯的类似成就却获得大肆宣传。这种双重标准暴露出体育组织深层的偏见机制——从媒体报道到资源分配,亚裔运动员始终处于被忽视的边缘。正如刘婧文所言:'我清醒知道这种不公平,却不得不与之共处。'

这种双重意识在少数族裔专业群体中具有普遍性。他们既要维护自我认同,又不得不适应主流环境;既要证明专业能力,又要对抗刻板印象。当网球场的边界线划分比赛区域时,某种无形的'种族边界线'却在划分着人的尊严价值。体育本应是纯粹的实力竞技场,如今却成为种族政治的延伸战场。

破解困局需要系统性变革:体育组织应建立包容性文化与公平代表机制;媒体需摒弃刻板印象报道;公众则要拒绝'亚洲人都长得差不多'的懒惰思维。正如刘婧文案例所示,真正的体育平等不是让不同面孔出现在赛场,而是让每个面孔都能被独特看见——不是作为群体符号,而是作为独立个体。

在全球化时代,跨越太平洋的不仅是球员与赛事,更应是文化理解与人性尊重。当网球场的白线不再划分种族等级,当每个运动员都能自由表达身份认同,体育才能真正成为连接人类的桥梁而非隔阂的高墙。这需要从赛事组织到观众席的每个环节,共同构建一个看见差异、尊重个性的新体育伦理。